メタリカ『St.Anger』を再考する(10,101字)

はじめに

D'Angeloは出るか出るかという期待が高まりながらも『Black Messiah』を出すまでに14年かかったし、Guns N' Rosesは様々な曰くをつけながら『Chinese Democracy』を17年がけでリリースしたし、Dr.Dreの『Detox』は結局(Detoxという形では)世に出ることはなかったし、そういうわけで私たちは大抵の「待つ」行為には慣れているので、Playboi Cartiが引っ張って引っ張って『Whole Lotta Red』をついに発売した!と言われても特段期待が高まりきった感じもせず、しかし蓋をあけてみると様々な賛否両論が飛び交っているので、これはやはり純粋に作品として“とんがって”いるのかもしれない。そのカルト性や実験性、ストーナー/サイケ感、音割れに近い大胆なミックス、どれをとっても極端にハイテンションなだけともとれる『Whole Lotta Red』は、田中宗一郎氏が「予め失敗作であることを運命づけられたこのアルバムが放つ蠱惑的な魅力の正体はノスタルジアなのだろうか。この墓標の下には、変革の時代だった2010年代が眠っている」と述べながらSign Magazineの2020年年間ベスト20位に置いている通りで、どこに評価軸を置くかで意見が割れる、問題提起を喚起する作品であることは間違いないのだろう。

同時に、私が『Whole Lotta Red』を聴いて唐突にも思い出したのは、実は変革の2010年代よりもさらに遠くに置き去りにされたゼロ年代、2003年にリリースされぽつんと“ポップミュージック史においてなかったかのようにされている”1枚のアルバムで、それこそが今回の議題であるMetallicaの『St.Anger』なのだった。『Whole Lotta Red』がそうであるように、『St.Anger』は実験的で、妙なストーナー/サイケ感を発していて、奇形かつ冗長な作品だった(――闇に葬り去られたこの作品について、もはや誰もそんなこと覚えていないかもしれないけれど)。

しかし、私は今でも鮮明に記憶している。『St.Anger』が、脳を直撃し、身体をズタズタに叩き、激しく痛めつける、聴く者に対して考える余裕なんて与えないような――筋トレのような/ドラッグのような――音楽だったこと。そして時を置いて改めて冷静に考えてみると、その音楽が、今また強力な力を放ちながら様々な音楽に接続し、メタルを相対化させる力を秘めているのではないかということ。

2003年の状況分析

Suicidal Tendenciesの1992年作『Art Of Rebellion』のTシャツ。(画像出典:http://panagorias.panagorias.com/?eid=1175064より)

2003年の6月中旬、もう18年も前の幼い(!)ある日のことをなぜこんなにもはっきりと覚えているのだろうか、私は当時まだ今ほど店舗数が多くなく希少価値をぎりぎりに保っていたスターバックスで、若者から物珍しさと歓迎を受けていた甘ったるいキャラメルフラペチーノを飲みながら、神妙な顔つきで音楽雑誌に目を通していた。

つい先ほどまでの私と言えば、友人と大阪・心斎橋のセレクトショップと古着屋を巡回し、南堀江にある「FRAGILE」という店でバンドTシャツを購入したところだった。確かSuicidal Tendenciesの『Art of Rebellion』(1992年)がプリントされていたTシャツで、ちょうどMetallicaに新ベーシストとして加入したばかりのロバート・トゥルージロが過去に在籍していたということもありSuicidal Tendenciesは当時再び注目を集めていたように思う。モナリザが燃やされているアルバムジャケットをプリントしたその挑発的なTシャツは、OFF-WHITEやLOUIS VUITTONによって散々モナリザが料理された文脈を持つ2021年の今、当時とは全く異なる意味性を放っているだろう。そんな過剰なコンテクストをまとう以前の、まだまっさらなこのTシャツを、私は買った。2003年の6月。

かつて大阪アメリカ村に存在し2006年に閉店したタワーレコード心斎橋店。外壁にはグラフィティがそこかしこに描かれ、店内は他店舗と比べると雑然としており、どこかしらかお香の香りもする、アメ村という立地に微妙にローカライズされた面白い店舗だった。(画像出典:http://gorimon.com/blog/log/eid571.htmlより)

その後私と友人はいつものようにタワーレコード心斎橋店にたどり着き、フロアをくまなく歩きながらあらゆる新譜の、店員がPOPに書いたおすすめ曲だけは一通り視聴し、気になったものをいくつか購入して、誰のどの作品が良かったなどとそれぞれの感想を述べ合っていた。手書きPOP文化がまだ新鮮だった時代である。店員が書き殴るその一言が、確かに、買うか買わないかの瀬戸際で私たちを右往左往させていた。公開されたばかりの映画『8Mile』のサントラのポスターが、エスカレーターの前に貼ってあったことを記憶している。Macy Grayのハスキーな声が好きだった。私がまだ知らない世界を映した、大人の、だが子どもっぽい、不思議な声だった。

スターバックスの奥のソファ席で私は一人ろくに読めもしない海外雑誌、イギリスの『NME』と『KERRANG!』を必死に解読していた。まだPitchforkを見ている音楽ファンもそれほどいなかった時代、わざわざ私が英字雑誌を購入してまで探していた新譜レビューこそが、まさにMetallicaが発表したばかりの8枚目のスタジオアルバム『St.anger』である。実はちょうど同じ週にRadioheadも6枚目のスタジオアルバム『Hail to the Thief』をリリースしていて、すでに評価を確立していた巨大な2バンドが次なる作品を出してくるとあって音楽メディアはいつになく騒然としていた。

2003年、50CENTは全世界を席巻していた。何せビルボード年間チャート1位、それこそ街ではCDショップでもアパレルでも「Many men , many many many many men」のフックを耳にしない日はなかったのである。今思えば2010年にDrakeの登場で一気に花開くメロディアスラップへの下地を、50CENTが爆発的なセールスのもと整え始めていたのだった。画像は2003年10月号の米『THE SOURCE』誌。

2003年というのは、とにかく50centが馬鹿みたいに売れた年だった。『Get Rich or Die Tryin '』はギャングスタなライフスタイルをプロモ―ショナルにラップするという画期的なアルバムで、ついにヒップホップがチャートを制するきっかけとなった作品である。今聴き返すととやけにメロディアスでふらふらしたフロウは、その後の時代を完全に先取りしていたと言えるだろう。

50CENTに限らず、ヒットチャートに乗ってくるヒップホップが徐々に面白くなってきていた。T.I.は今に続くトラップの源流と位置付けられている『Trap Muzik』を出し、Three 6 Mafiaも『Da Unbreakables』で着実にセールスを積み上げ始めていた2003年である。Lil Jonの『Kings Of Crunk』はもはやヒップホップアプローチのメタルであり、ゆったりとしたBPMと余白のある音作りから成る野蛮な音楽性に感嘆した後、とどめはOutkast『Speakerboxxx: Love Below』 である。いま並べた作品が全てビルボード年間トップ100アルバムにランクインしているという、長らく続いたTimbaland革命を経た末ここに来てまたヘンな音がUSで売れ始めている、何かとてつもない地殻変動の予感を感じていた。

当時のロックシーンはKid RockやStaind等ニューメタル~ミクスチャー勢の残党がまだまだ売れに売れていて、SUMMER SONIC2003のラインナップを見ての通りポップパンクも絶頂期、一方でメディアは何とかガレージロックリバイバルを盛り上げようとしていたが(そして一部のバンド群はガレージロック特有のルーズさを絶妙な塩梅で現代にアップデートしセンス光る音を出していたが――The White StripesにYeah Yeah Yeahs!)、メディア側の打ち出しにどこかハイプな感が否めず、USでヒットチャートを舞台に繰り広げられていた前出のようなヒップホップ系のアーティストの音楽的実験と比較すると、私は若干の物足りなさを感じていた。

今思えば、MetallicaとRadioheadというアプローチの異なる両ロックバンドの話題の新作に、私は過剰な期待を寄せていたのだろう。ロックバンドの、次の一手に。

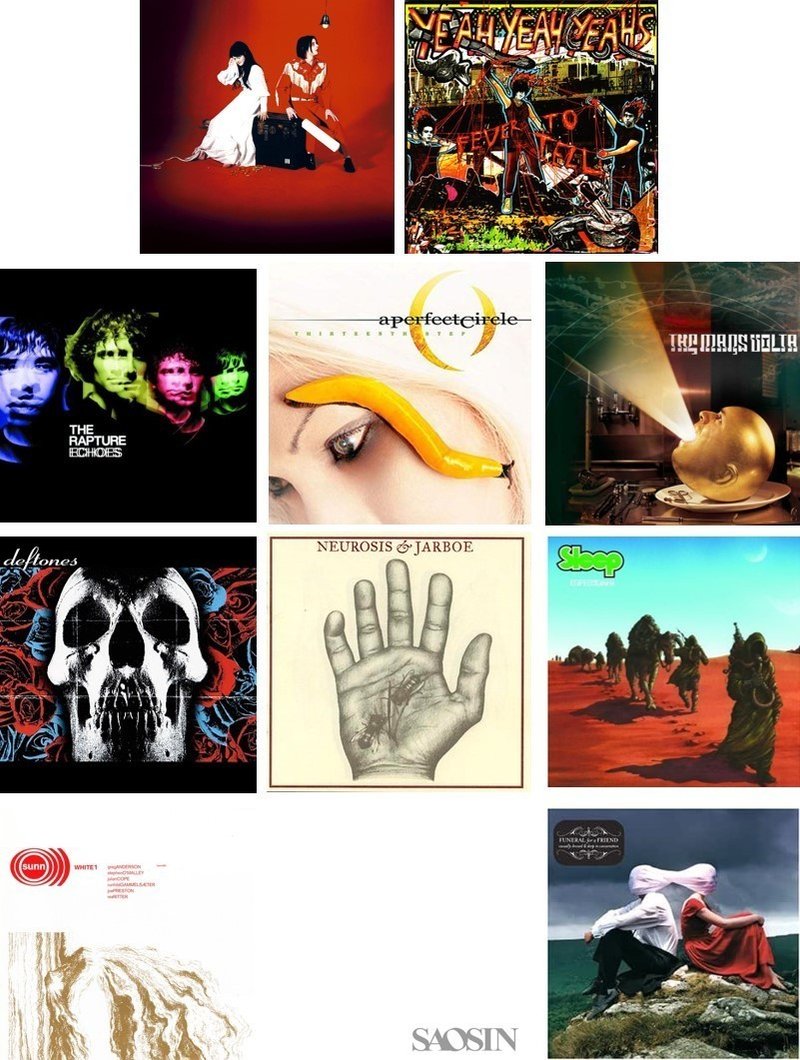

もちろん、バンド単位でのミクロな目盛りで観察していくと、その中にも優れた試みがいくつかあったことは補足しておくべきだろう。例えば、The Rapture『Echoes』やA Perfect Circleの『Thirteenth Step』、Mars Voltaの『De-Loused in the Comatorium』、Deftones『Minerva』等のヒット作品は2003年のロックシーンにおいても強い求心力を放っていたし、アンダーグラウンドに目を移すと実はNeurosisの『Neurosis&Jarboe』、Sleep『Dopesmoker』、Sunn O)))『White1』等、ヘヴィミュージック~エクスペリメンタルの異色作品がリリースされた年でもある。Saosin『Translating the Name EP』やFuneral For A Fried『Casually Dressed & Deep in Conversation』等、次なるエモの本格的な動きもこの年から始まった。また、Convergeは2001年に『Jane Doe』を、IN FLAMESは2002年に問題作『Reroute to Remain』をリリースしており、両バンドの作風からも、この2000年代初頭がエクストリームミュージックにおいて大きな転換期だったことが導かれる。

2003年6月の批判

Metallicaの『St.anger』発売日は2003年6月5日。その前日の6月4日に店頭に並んだアルバムをいわゆる“フラゲ”しに行った私は、購入と同時にタワーレコードの視聴機で作品を聴き、脳みそを焦がしていた。まず、驚いたのは異常なまでに張られたスネアである。カンカンと鼓膜を破るような甲高い音はドラム缶を叩いているようなプリミティブな音像で迫ってくる。とにかくこのスネアの音が新鮮だった。ずっと、ずっと聴いていられる。凄まじく繰り返されるリフは、明らかに以前のヘヴィメタルとは一線を画しており、しかし当時トレンドだったニューメタルとも微妙に異なるざくざくしていて粗いそれらリフの集積は、酩酊してしまうような中毒性とパンチ力を放っていた。アレンジも粗かった。どこに発散したらいいか分からない鬱憤をバンドでジャムりながら吐き出していき、それをそのままパッケージングしたような整理されない転調が幾度となく起こる。果たして、これはどう形容すべき体験なのだろうか?

『St.Anger』アルバムジャケット。Pushead制作の秀逸なアートワークから放たれる、ラフさとストリート感。

ところが、『St.Anger』は手厳しい批判にさらされることとなる。当時若手のヘヴィミュージックバンドからも改めて多くのリスペクトが集まっていたことで現在進行形の大御所グループという立ち位置が形成されつつあり、音楽メディアは本作に対しそういった文脈・空気感を読んだ上でのそこそこの高評価を与えてはいた。『BURRN!』誌も「速いMetallicaが“一応”帰ってきた!」というトーンでの留保付き高得点をつけていた。しかし、リスナーの評価は全く奮わなかった。スラッシュメタル時代を知らない若い客層が多いタワーレコードでは売れていたが、ディスクユニオンでは視聴してしかめっ面でその場を去る人を多数見かけた。インターネット上でも罵詈雑言が飛び交った。ドラムの音が気にくわない、ギターソロが入っていない、曲が長い。発売一週間で国内のオリコンアルバムチャートではMetallica史上初の1位を奪取したが、すでにその時点でファンからは“駄作”の烙印を押されていた。そして、低い評価は今もまだ覆っていない(ように感じられる)。

『St.Anger』の生っぽさ・ラフさは、同じ週にリリースされたRadioheadの『Hail to the Thief』にも同様に観察することができた。Metallicaが関わった90年代ラウドロック~ニューメタルの運動と、Radioheadが関わった90年代エレクトロニカ~ポストロックの運動。長らく続いたそのムーブメントに対して、両バンドは奇しくも共振するような、どこかスポンテニアスな一手を放ったのだが、当時ジャンルを越境することのほとんどなかった既存の音楽メディアでは両バンドの作風を並べた見立ては起こりようもなかった。むしろ、メディア側が『St.Anger』に対してぎこちなく留保付きの高評価を与えた反動で、リスナーから作品へのネガティブな声が余計に高まったようにも感じられた。

つい昨年も、イギリスのMetal Hammer誌にて「The 10 worst albums by 10 brilliant bands」という記事が書かれ、『St.Anger』は見事にランクインしている。

言語化できないが、どこかヘンな作品である。そして無性に惹かれる音楽である。『St.Anger』を聴けば聴くほど、自分の中で“ロック”や“ヘヴィミュージック”に対して形成していた価値観が、がたがたと崩れていくのを感じた。結局は、それが快感だったのかもしれない。私は『St.Anger』を、繰り返し、貪るように聴いた。

『St.Anger』を再評価する――1.ストーナーメタルとして

画像出典:https://consequenceofsound.net/2020/04/metallica-mondays-copenhagen-concert/

『St.Anger』は、ひそやかに、ストーナー・メタルとしての特徴を指摘されてきた作品である。Metallicaのメンバーはデビュー時よりKYUSSらストーナー勢への愛を語ってきたが、オリジナルアルバムにここまでストーナーの要素を反映するのは本作が初めてのことだった。特に「Some Kind Of Monster」や「Sweet Amber」といった曲では、あからさまな引用が見て取れる。

本来ストーナーロックとは、極端なディストーションと延々繰り返されるリフでトリップ感を生み出す音楽である。しつこい反復によりリフとリフの境目が次第に溶け、液状化し、さらなる反復を重ねることで濃度が上がってくる。そして、濃度高い液体にさらなるディストーション=歪みを乗せることで、中毒性を高め耽溺させる効果を生む(それこそ、stoner=麻薬常習者、という語源の通り)。80年代末から90年代にかけて、SoundgardenやKYUSSによって一つのジャンルとして昇華され始めたスト―ナーロックだが、その後数多のニューメタル勢が取り入れたダウンチューニングでの重心の低いリフによってリスナーの耳がよりストーナーを受容しやすい形に耕されたのだろう、1998年Monster Magnet『Power Trip』のスマッシュヒットを経て2000年~2002年にはついにQueens of the Stone Ageがストーナー発の(初の)世界的ヒット作品『Rated R』『Songs for the Deaf』を生むことになる。

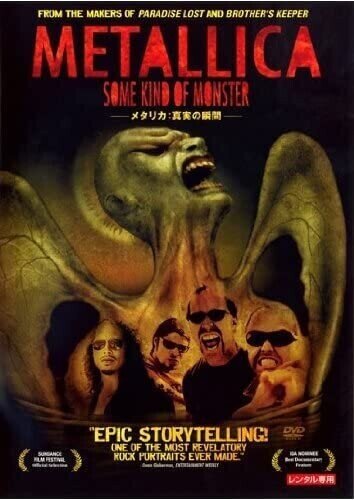

Metallicaは91年のブラックアルバム制作時、新たに生まれつつあったグランジ勢の息吹きを相当に睨んでおり、半ば憧憬の気持ちさえも抱きながらそちらへと“吸い寄せられて”いった経緯がある(注1)。本作『St.Anger』でも当時“ニューメタルに寄った”という指摘があったが、実は本当にリファレンスとしていたのは、徐々に一大ジャンルとして築かれつつあったストーナー勢ではないだろうか。『St.Anger』の制作過程とメンバーの確執を描いたドキュメンタリー映画『メタリカ:真実の瞬間』(2004年 /ジョー・バーリンジャー監督・ブルース・シノフスキー監督)を観ていると、ラーズ・ウルリッヒの興味深い発言がある。彼は、バスキアの絵画を背景に「何をもって“完成”とする?」という質問に対し「どこが始まりで終わりか、絵を描くのと一緒さ」と述べている。途中ジェイムズ・ヘットフィールドのアルコール依存症のリハビリも挟むなか一向に進まない『St.Anger』の制作過程において、始まりも終わりもない、全てが液状化した時の流れの中で苦悩する姿は、まさに延々と繰り返されるストーナーロックのリフのようだったに違いない。

映画『メタリカ:真実の瞬間』(2004年/ジョー・バーリンジャー監督・ブルース・シノフスキー監督)。ギターソロを入れることは時代錯誤か否か、ということについてプロデューサーのボブ・ロックとメンバーが話し合う場面など、彼らの数々の貴重な本音が収録されたドキュメンタリー作品である。マイケル・ムーア以降に多く撮られた「ミュージシャンドキュメンタリーもの」の一つに位置づけられる作品だろうが、カメラを通してただただ対象に肉薄することを繰り返すだけの禁欲性を心得ており、純粋に一本の映画として観ても好感の持てる良作に仕上がっている。

Queens of the Stone Ageのヒット以降、ジャンルとしてのストーナーロックは、サイケやドゥームと相互影響を与え合いながら(TAME IMPALAの『Lonerism』が最も成功した例だろう)同時により広いジャンルにおいてそのグルーヴをリファレンスされ始めたのも事実である。Mastodonはもちろんのこと、Arctic Monkeysは『Humbug』(2009年)や『Suck It and See』(2011年)といった作品で大胆に参照し、近年ではDeftones『Ohms』(2020年)やDizzy Mizz Lizzzy『Alter Echo』(2020年)等にも影響が顕著である。TOOLは『Fear Inoculum』(2019年)においてますますストーナーのグルーヴをTOOL流に体得してきており、ジャンルは違えどTohjiの「プロペラ」(2020年)などももはやストーナー(的グルーヴ)として聴くことができるかもしれない。ストーナーは今ここに来て神出鬼没のポジショニングで様々な領域に影響を与えており、Metallicaが『St.Anger』でストーナーを取り入れたというのは、その後の時代を見越した、非常に先見性のある試みだったと言えないだろうか。

『St.Anger』をスト―ナー観点で聴いた際、やはり興味深いのはドラムの音である。ストーナーの要素をふんだんに取り入れながらも、耽溺する我々を“耽溺させないぎりぎりのところで”叩き起こすかのように過度に目立ち鳴り続けるスネアの音は、本作に確かなオリジナリティを与えている。耽溺するグルーヴをベースにしながらも、甲高くなるハイハット…それはどこかトラップを彷彿とさせないだろうか?トラップを鏡に置きながら『St.Anger』を聴いてみるのも非常に面白い。MVはストーナー色の強いナンバー「Some Kind Monster」。

『St.Anger』を再評価する――2.未完のメタルとして

1991年の通称「ブラックアルバム」は既存の80年代ヘヴィメタルを過去のものにし、後にニューメタルと呼ばれる90年代以降の新たなメタルを先導した画期的な作品になったが、『St.Anger』は結局「ブラックアルバム」のような歴史的うねりを生み出すことにはならなかった。ただ、今とらえ直すと、当時ほぼ完成しつつあったニューメタルというフォーマットへのカウンターとしての聴き方は十分に可能ではないだろうか。ニューメタルという新たなムーブメントの先鞭をつけたMetallicaは多くの若手バンドからリスペクトされる存在だったため、『St.Anger』自体はニューメタルのカウンターとしては把握されづらかった。しかし、例えばLinkin Parkが一切の無駄と破綻のない完璧な作品を提示した中で、その源流をつくったMetallicaは無駄と破綻をたっぷり煮詰めた作風で容赦ないカウンター攻撃を仕掛けたようにも見える。Metallicaは、ニューメタルというジャンルの創造と破壊を12年がけで行ったのだ。

Linkin Parkが完成されたニューメタルを提示したのであれば、本作でMetallicaが提示したものは「未完のメタル」である。冗長なアレンジと変則的なリズムという本作の特徴はデビュー以降常にMetallicaが持ち合わせてきた要素であるが、前述した、リフ主体でストーナー感を煮詰めていき全てを液状化させるニュアンスとその“荒さ”は、完璧主義の自家中毒に陥りがちな本来のメタルとは決定的に相容れないものであり、反メタルとすら言って良い、「未完のメタル」としての力を放っている。

『St.Anger』以降のメタルは、ハードコアを射程にとらえながらのクロスオーバーを繰り返すことでメタルコアやデスコアといった形で進化しつつ、近年ではBring Me the HorizonやCode Orange、Ghostemane、Deafheavenといったバンドに代表されるように、トラップやエレクトロ、インダストリアル、シューゲイザー、グリッチ等を貪欲に取り入れ、一つのひとつの音のマテリアルを愛でながら緻密にエディトリアルしていくような――いささか理知的な――音楽性へと進化している(注2)。そういった意味では、メタルが本来持ち合わせている様式美=完成度の追求というマナーを、確かに今もなおメタルは正統的に受け継いでいると言って良い。ゆえに、未完の音像を煮詰め続けている『St.Anger』は、反メタルとして、カウンターとして、2021年の今でも有効に機能し得るだろう。

従って――メタルに最大の緊張感が生まれ、その緊張感が(時を超えて)広く影響力を放つのは、メタルとしての最低限の要素を持ち合わせながらも、反メタルとしての優れた魅力――例えば『St.Anger』の未完成性のように――を発揮している場面であり、だからこそ、『St.Anger』がメタルを好む者たちから否定されるのは当然の反応で、しかしメタルを愛する者たちからその未完成性はひっそりと、肯定され(続け)るに違いない。

終わりに

Metallicaが『St.Anger』でストーナーを参照し、スモーキーなリフで終わりのない液状化したサウンドを奏で、甲高いスネアの音で破壊しようと挑んだものとは、メタルの持つ正統的なマナーだったのだ。孤軍奮闘だったその試みは、目に見える形では成功しなかったかもしれない。ただ、『St.Anger』が放っている高い熱量はいよいよメタルの融点に達し、それこそどろどろに液状化したまま、現在のシーンに現れては去る奇妙なストーナーの存在とともにじわじわと、様々なところへ侵食しはじめているだろう。リフは鳴りやまない。世界が負の感情に流され混迷を極める2021年のいま、『St.Anger』という意味深長なタイトルのこの作品は、鳴りやまない重いリフとともに鋼鉄を融解し、ひそやかな緊張感でもってその未完成性を完成し続けている。

注1:参考文献としては、代表的なものとして増田勇一(2004年)「LOUD ROCK MOVEMENT メタリカを軸とした歴史解説」宝島社『LOUD ROCK FILE』を挙げる。彼らへの取材を数多く行ってきた氏の証言を元に論じられた、非常に重要なメタリカ論である。

注2:ここで挙げたバンド群の中でも、とりわけBring Me the Horizonは、高いエディトリアル性を持ち合わせながらもその枠におさまらないロック/メタルの無軌道さまでをも孕んでいることはきちんと付け加えておくべきだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?