今回、基板の断面を調査したのは、「iPhone 12」と「iPhone 13 Pro Max」の2機種である。どちらの製品の基板も2枚の基板を貼り合わせた”2階建て”構造になっているため、アプリケーションプロセッサーを搭載した「マザーボード」と、5G(第5世代移動通信システム)用の通信ICなどを搭載した「RF基板」に分け、それぞれの基板の層構成や各層の厚みなどを調べて比較した。

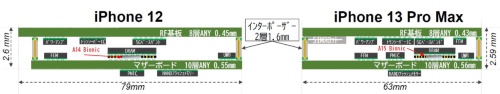

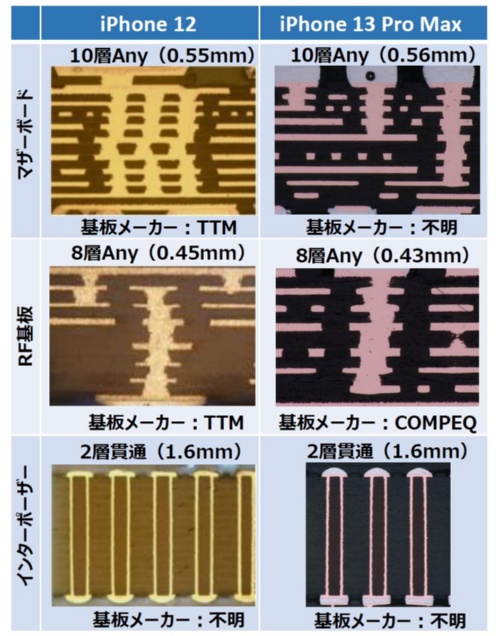

まず両製品で基板のサイズは異なるものの、配置された主要部品の種類は大きな変化はない。マザーボードにはアプリケーションプロセッサー「A14 Bionic」「A15 Bionic」やUWB(Ultra-Wide Band)用ICなどが、RF基板には5Gベースバンドプロセッサーや通信用のトランシーバーICが実装されている。マザーボートの厚みは、iPhone 12が0.55mm、iPhone 13 Pro Maxが0.56mmで、RF基板の厚みはそれぞれ0.45mmと0.43mmであり、基板の厚みにも大きな変化がない。

メイン基板とRF基板は、実装部品を取り囲む塀のような「インターポーザー」基板で接続されている。このインターポーザー基板の厚みは、両製品とも1.6mmで同じだった。

マザーボードは10層、RF基板は8層からなる。どちらの基板も、基板の外側から内部基板までを貫通するレーザービアホール(LVH)や基板の内部のみを貫通するベリードビアホール(BVH、Buried Via Hole)などを自由に配置できる「Anyビア構造」となっていた。

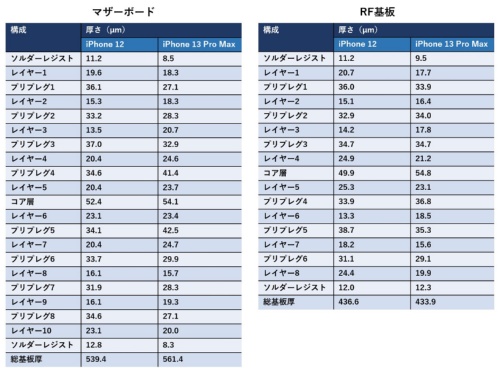

各層の構成では、ここでも両製品に大きな違いはない。マザーボードは10層の銅箔レイヤーと8枚のプリプレグ†、1枚のコア層で形成されている。RF基板は、8層の銅箔レイヤーと6枚のプリプレグ、1枚のコア層で形成されている。両製品とも、銅箔レイヤー間の絶縁層にはどちらの基板もプリプレグを用いており、基板の外側両面はソルダーレジストで覆っていた。

各層の厚さを見ていくと、マザーボードではレイヤー2、3、8、9の4枚の厚みが、RF基板ではレイヤー2、3、6、7の4枚の厚みが、両製品ともに薄くなっているのが分かる。それ以外のレイヤーは、一般的な回路形成手法である「サブトラクティブ法(サブトラ)」で形成されているとみられるが、この4枚のレイヤーのみ、より微細な回路を形成できる「MSAP (Modified Semi Additive Process)」と呼ばれる手法で形成されているようだ。

このサブトラとMSAPの違いは、回路パターンを拡大した際の形状から見分けることができる。