科学と文化のいまがわかる

文化

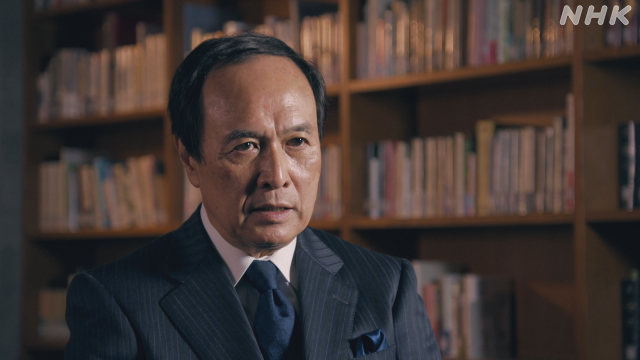

三島由紀夫没後50年 研究者が語る新たな実像

2020.11.18

昭和を代表する文豪・三島由紀夫。その実像に迫る「NHKスペシャル」(11月21日放送)では、これまで関心が集められてきた三島の「死」ではなく、どのように生きたかという「生」にスポットを当てる。今回の記事では放送に先立って、三島由紀夫の作家としての歩みを、三島研究の第一人者の解説を交えて紹介する。自分の弱さと向き合い、もがき続けた生涯からは、現代人にも通じる1人の人間としての“素顔”が浮かび上がってくる。

(科学文化部・河合哲朗)

“ひ弱で早熟な文学少年”

「わたくしは夕な夕な

窓に立ち椿事(ちんじ)を待つた、

凶変のだう悪な砂塵が

夜の虹のやうに町並の

むかうからおしよせてくるのを。(後略)」

これは三島由紀夫が15歳の時に書いた「凶ごと(まがごと)」という詩の一節だ。

三島由紀夫文学館・館長を務める近畿大学の佐藤秀明教授は、この時期の創作からすでに、後の文豪の源泉が見て取れると語る。

「大人びていて、異質で、語彙力があり、文章力もある。学校の中でも群を抜いていたと思います。われわれは後年の三島由紀夫を知っていますが、そういうフィルターをなくして読んでも、大変な勉強家で読書家であることがわかります」

三島の文学的才能はどのようにして育まれ、開花したのか。

佐藤教授が重要だとするのが、三島の特異な家庭環境。1925年、東京で高級官僚の家庭に生まれた三島は、幼い頃から入退院を繰り返すほど体が弱く、過保護に育てられた。中でも大きな影響を与えたのが祖母だった。2階での子育ては危ないからと1階の祖母の部屋に引き取り、母親でさえ日常的なふれあいの機会はなかった。与えられる遊びは折り紙におはじき、近所の女の子とのままごと。天気の悪い日は外出も許されなかった。

一方で、祖母が好んだ歌舞伎や小説の話をたびたび聞き、絵本や世界の童話集に囲まれて育ったことから、6歳の時にはすでに俳句や詩の創作を始めていたという。

「文学少女だった母の影響も大きかったでしょうし、『サロメ』(オスカー・ワイルドの戯曲)を本屋さんで見つけてみずから買ったように、早熟な少年でした。また、祖母は芝居好きで、三島も小さいころから歌舞伎を見たいと思っていたけど連れて行ってはもらえず、演劇に対する興味が強くなった。三島が歌舞伎を見に行くようになったのは中学1年生で、そのころから独自性が開花した。家には泉鏡花(明治後期~昭和初期の作家)などの本もあり、それらをのぞき見ることで“早熟な文学少年”が育ったのだと思います」

生き残った者の“罪悪感”

祖母の強い希望で三島は初等科から高等科まで学習院に通った。多感な時期を過ごしたここでの時間が、三島の内面に劣等感を植え付けることになったと佐藤教授は分析する。

「乃木希典(陸軍大将/日露戦争を指揮)が院長をやっていたことの影響が学内に長く残っていたということを、三島自身も後に書いています。つまり『質実剛健』なんですね。戦前の学習院は皇族や華族が通い、平民でも高級軍人や高級官吏の息子たちが通ったわけですが、華美な学校ではなく『質実剛健』という気風のため、体の弱かった三島はコンプレックスを抱かざるを得ないところがあったはずです」

三島の学校生活を年譜でたどると「風邪のため○日欠席」という記録が頻繁に見られる。級友が楽しんだ熱海や江ノ島、筑波山などへの遠足も「体調が不安」という理由で休んだ。同級生からつけられたあだ名は「アオジロ」だった。

その劣等感は、戦時下の体験によっていっそう強まる。三島は現在の東京大学に進学したあと、1945年、20歳で召集令状を受けた。すぐさま遺書を書くほどの覚悟だったが、入隊検査当日にかぜで高熱を出して「肺浸潤」と誤診され、即日帰郷を命じられる。佐藤教授は、同級生が戦地で命を落とす中でのこの体験は、“出征を逃れた”という単純な安堵では片づけられないものだったはずだと指摘する。

「戦時中は、健康でたくましい身体を持つことこそが国のためになるという背景がありました。兵役につけなかったことは、男子としていわば“失格”の烙印を押されたようなものです。戦争に行かずに命を失わずに済んだことによる安心と、肉体的なコンプレックスをさらに強めてしまったこと、軍隊に入って国家に貢献できなかったことの無念さなどがおそらく複雑に混ざり合っていたはずです」

覚悟していた死を逃れ、突如与えられた“戦後”。三島は文学に生きる道を求め、創作に全力を注ぐようになる。

「三島は戦時中から、いわば命と引き換えに小説を書くくらいのつもりで執筆に夢中になっていました。戦争によっていつ小説が書けなくなるかもわからない状況だっただけに、戦後は書く時間が自分に与えられたという喜びが確実にあったと思います」

しかし、学生作家が原稿を持ち込んでも出版社にはなかなか相手にされない。そこで三島が頼ったのが、文壇で地位を築いていた川端康成だった。三島は鎌倉の川端邸を何度も訪れ、留守で面会がかなわないこともしばしばだったが、熱心に自作を売り込んだ。原稿を見た川端にその才能が買われ、三島は戦後文壇への足がかりをつかむことになる。

“弱さ”と向き合うーー『仮面の告白』

1949年、三島の“原点”とも言える作品が生まれる。実体験をもとに書いた自伝的小説『仮面の告白』だ。この小説を通じて三島が行ったことは、自分自身の内面と徹底的に向き合うことだった。

虚弱によって戦争を逃れた主人公の青年は、女性との恋愛に「生」の実感を見いだそうとするも、心の内では同性にひかれる思いばかりが強まっていく。

「私は彼女の唇を唇で覆った。一秒経った。何の快感もない。二秒経った。同じである。三秒経った。――私には凡て(すべて)がわかった。」

(『仮面の告白』より)

性の葛藤と疎外感を描いた『仮面の告白』は、戦後の文壇に衝撃を与えた。

当時24歳の三島は、勤めていた大蔵省の仕事を辞め、作家一本で生きる決意でこの作品を書き上げた。自身の内に潜むコンプレックスをさらけ出したこの小説からは、背水の陣で執筆に臨む三島の覚悟がうかがえると佐藤教授は指摘する。

「それまでの三島は、華やかで気取った世界を書いていたのですが、“作者の血が全く通っていない”と評されることがしばしばありました。その三島が『仮面の告白』では踏み込んだ書き方をしていて、覚悟が現れています。弱さやコンプレックスをさらけ出しながら、それをもう1人の自分が冷徹に見つめて分析し、抽象化して打ち出す。それによって三島は、自分自身もその弱さやコンプレックスから立ち直り、乗り越えることまでをも目指していたんだろうと思います」

肉体の劣等感との決別ーー『金閣寺』

その後も『禁色』や『潮騒』などの話題作を重ねてきた三島。文学的評価を決定づけたのが、1956年の長編小説『金閣寺』だ。

1950年の「金閣寺放火事件」から着想を得たこの作品。貧しい寺に生まれ、重度のきつ音のコンプレックスを抱えた学僧が、金閣寺の美にとりつかれ、その美しさに“憧れ”と“恨み”という相反する感情を抱いていく複雑な心理を描き、三島文学の最高傑作とも評されている。

佐藤教授は、この作品も『仮面の告白』のように三島のコンプレックスが投影された小説であるとしながらも、その物語の結末からは、ある“変化”が見て取れると指摘する。

「『金閣寺』の物語の最後は、寺に火をつけた主人公による『生きようと私は思った』ということばで結ばれています。これは自分に対する宣言でもあって、“積極的に人生を生きよう”という姿勢に『仮面の告白』との違いが出ています」

この変化の要因と指摘するのが、肉体的コンプレックスの克服だ。三島は『金閣寺』の執筆時期、30歳でボディービルを始めて、幼少期から自分を苦しめてきた虚弱の改善に励む。その1年後に書いた「ボディ・ビル哲学」という文章では、自身の劣等感は「今では全快に近い」としたうえで、次のような心境を記している。

「知性には、どうしても、それとバランスをとるだけの量の肉が必要であるらしい。/精神と肉体は男と女のやうに、美しく和合しなければならないらしい。/海岸では絶対に裸にならないなどと言つてゐる人を見るとボディ・ビルをどうしてやらないのか気が知れない。/だまされたと思つてボディ・ビルをやつてごらんなさい。」

読者に筋トレを勧めるほどにまで至った三島。佐藤教授はこの出来事に、“天才作家”としての三島のイメージとは異なる、1人の人間としての素顔がかいま見えると指摘する。

「三島の中には、生きていくうえでみずから自分を苦しめてしまう、自身で『巨大な感受性』あるいは『感受性の病』と呼ぶほどの感じやすい心があった。三島はそれを金閣寺の“美”というものに投影して、それを燃やしてしまいたいという気持ちがあって、この作品を書いたのでしょう。三島の中にも、みんなが送っているような普通の日常生活を自分も送りたいという気持ちが、やっぱりあったんだろうと思います」

時代に向き合い 社会を憂えた三島

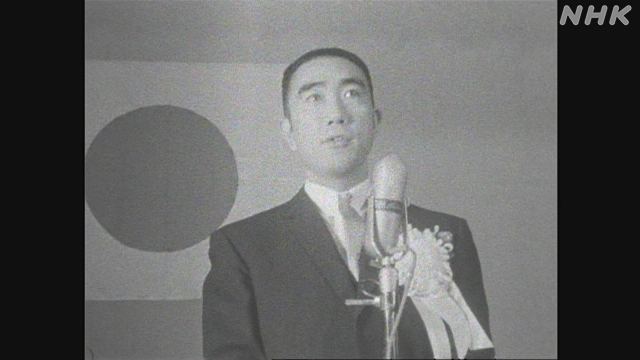

文壇を代表する作家となった三島。作品の翻訳が進むにつれて海外での評価も高まっていき、1960年代半ばにはノーベル文学賞の候補として期待が高まるまでになった。

一方で三島は、それまで自身の内面に向けてきた問題意識の視線を、しだいに社会に向けていく。

作品の中でも、二・二六事件の将校や特攻隊員の霊が戦後の天皇制を批判する『英霊の聲』(1966年)など、政治的メッセージがあらわになる。1968年には民間防衛組織「楯の会」を結成。“共産主義勢力の間接侵略に備える”として自衛隊への体験入隊を繰り返し、志を同じくする学生100人を束ねて行動を共にした。

三島は戦後の日本社会への“憂い”をたびたび口にし、1970年11月25日、自衛隊市ヶ谷駐屯地での最期へとつながっていく。

人々が繁栄を追い求め、大量消費に走っていく社会を見つめる中で、日本固有の文化の価値が忘れられていくことへの懸念が強まり、“自分は何をすべきか”という問いに直面していったと佐藤教授は指摘する。

「三島はおそらく、戦後の時代が間違っていると考えたんだろうと思います。経済成長によって人々が、とりわけ若い人がどんどん“生活”に重心を置くようになって、“自分はいかに生きるか”とか“この国はどうあるべきか”“世界はどこへ向かうべきか”ということから関心が外れてしまった。三島は最初はそれに違和感を抱き、そのうちに落胆し、次第にこの国のあり方に対するふんまんのような心情へと変わっていったのではないかと考えます。『じゃあ自分がもの申すべきは何か』と考えたときに、日本文化の独自性が失われていくことへの危惧を表現するようになっていったのではないかと思います」

没後50年で見える新・三島像とは?

ことしで没後50年。佐藤教授は、時間の経過と共に三島由紀夫という人間の見え方も少しずつ移り変わってきたと語る。

「三島が生きていた頃や、死んでしまった直後は、本人が発言したことや書いたことを通してしか三島由紀夫を見ることができなかった。その後、いろいろな人が三島を語るようになってから、さまざまな三島由紀夫像があったことが見えてきました。いくつもの顔がある、多面体の三島由紀夫です。そして50年がたった今、そろそろ多面的な三島由紀夫の全体像をつかむ見方が必要なのではないかという気がしています。“三島由紀夫の核は何だったんだろうか”ということが一番の疑問として湧いてきます」

半世紀が経過した今、若い世代では三島の自決を知らない人も多くなっている。一方でそれは、三島の「死」という巨大なイメージから離れ、三島の「生」を見つめることで、これまで語られてきた三島像とは異なる一面に出会えるチャンスであるかもしれない。佐藤教授への取材では最後に、「三島はどのように生きた人間だったと思うか」を尋ねた。

「小説を書くことは“弱さ”も含めて自分を見つめ直すことで、今から思えば、三島の“弱さ”は小説の中にも現れてしまっているものでした。物語の主人公たちもみんな生きづらさを抱え込んでいて、その生きづらさの中でなんとかやっていこうと、逆転を図ろうと生きる人がいて、一生懸命に現実に適応しようとする人もいました。そして三島自身も、時には現実に適応しようとしたり、時には逆転を図ろうとしたりしてきたのではないかと思います。私は、三島由紀夫は正直な人だったと思うんです。正直に生きるというのは、小さなうそをつかないということと同時に、自分自身が本当に望むものは何なのかを見つめることでもあるし、社会がどうあるべきか、自分はどう考えるべきかを見つめることでもある。そうしたことに正直であろうと努力した人だったと思います」

11月21日放送のNHKスペシャルでは、同級生が語る幼い頃の姿、美輪明宏さんが語る素顔、そして、晩年の東大全共闘との対話など…三島を間近に見てきた人たちの証言から、その実像に迫る。

【放送予定】(NHK総合)

2020年11月21日(土)21:00

(再放送)11月26日(木)00:50