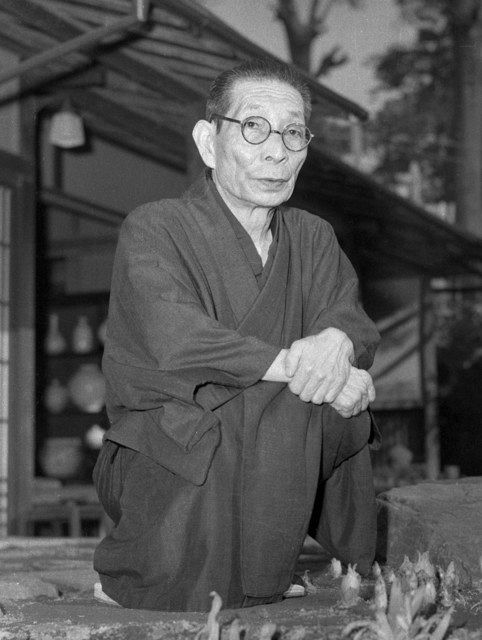

<竿と筆 文人と釣り歩く>「蜜のあわれ」室生犀星

2022年1月29日 07時04分

◆「あたい」は金魚 赤いゆらめき 幻想の世界

国民的詩人であり、小説家である室生犀星は魚に尋常ではないほどの愛情を寄せていた。「魚眠洞(ぎょみんどう)」という号をよく使い、現在の北区田端に構えた自宅もそう呼んだほどだった。

家族の愛に恵まれなかった幼少期、孤独の慰めとしたのが、故郷・金沢の自宅の横を流れる犀川の魚たちであったといわれている。

小説「火の魚」には「さかなはやさしく、女の人のどこかに似ていて、ことさらに生きているのを握ると、生き物の生きていることがはっきりと判(わか)って来て、ちょっとの間、こころも弾む思ひであった」という一節がある。ほかにも水に潜む魚に自身を投影したかのような叙情詩、小説を数え切れないほど残している。

中でも一九五九年に刊行された幻想小説「蜜のあわれ」はよく知られている。

老作家の上山は「赤井赤子」という名の娘と暮らしているが、実は赤子は赤い大きなひれを持つ金魚である。赤子は自身を「あたい」、上山を「おじさま」と呼び、「恋人になろう」と提案する。一方でお金も欲しい、旅行にも行きたいとおねだりをする。ことさらに甘ったれた言葉で答える上山は、衰えた体も忘れたかのように楽しげだ。

そこへ過去に上山と関係があった女性の幽霊も登場。三者のやりとりが官能的に、ときにユーモラスに描かれていく。

小説は石井岳龍(がくりゅう)監督によって映画化され、二〇一六年に公開された。二階堂ふみさん、大杉漣さんの好演を覚えている人は多いだろう。

室生犀星は晩年、実際にバケツで金魚を飼い、慈しんでいたそうだ。その金魚が「赤子」かどうかはともかく、疑問がひとつ。

金魚とは擬人化できるほど人に慣れるものなのか。

文京区本郷にある創業三百五十年の金魚問屋「金魚坂」に足を運んで驚いた。

同店の水槽には「トントンとたたいて見てください。金魚が寄ってきます」と書いてある。試してみると、たしかにイヌかネコのようにすり寄ってくる。

柳生晴美専務は「うまく人慣れすれば指先から餌を食べたり、人の手に乗ったりします。慣れた金魚を求めるお客さんも多くて、順番に売れてしまいます」。

丼に入れて卓上で飼うような飼育法もあるそうだ。

同店では金魚釣りもできるというのでやってみた。

一メートルほどの竿(さお)。針に練り餌を米粒ほどに丸めて付け、池に漂わせる。美しい金魚がすぐに突っつきにくる。ちょんちょんと合わせを入れるが針がかりに至らず、悪戦苦闘するばかり。

そのうちに隣で竿を出していた中学生の女の子が二尾も釣り上げた。

「子供の方がたくさん釣りますよ。おとなは釣ってやろうという邪心が強くて、金魚に伝わるんじゃないですか」と、岩崎晃店長がにやにやと笑っている。

なるほど金魚と遊ぶつもりが、上手に金魚に遊ばれたような気分だ。幻想小説の世界の入り口がほんの少し見えたような…。

同店では週末に限り、金魚すくいもできる。隣接のカフェで食事もできる。

<室生犀星>(1889〜1962年) 金沢市生まれ。独学で俳句や詩を学び、「ふるさとは遠きにありて思ふもの」と歌う詩などで、萩原朔太郎と並ぶ大正詩壇の担い手となる。小説は「性に眼覚(めざ)める頃」「杏っ子」など。

文・坂本充孝/写真・田中健

◆紙面へのご意見、ご要望は「t-hatsu@tokyo-np.co.jp」へメールでお願いします。

関連キーワード

おすすめ情報