フリーダ・カーロは20世紀のメキシコを代表する女性画家で、ルーブル美術館が作品を手に入れた「初のメキシコ人画家」として知られている人。テワナと呼ばれる色鮮やかなメキシコ土着の衣裳を常にまとい、ヴォーグの表紙になったこともあります。当時の欧米のアート界のスーパーアイコンといっていいかもしれません。

生涯で描いた絵は200点ほど。そのほとんどが自画像なのですが、インパクトが強すぎて一度見ると忘れられません。理由のひとつは、めちゃめちゃシュールで、時にグロテスクな絵が多いこと。胎児とか臓器とか骸骨とか、女の人が殺されてる現場とか、額におっさんの顔が浮き出してるとか、「マジで怖いからフリーダ」と言いたくなる絵ばっかりなんですね。

もうひとつは、描かれるフリーダの空前絶後の「顔毛」の濃さ。まずは眉毛が両津勘吉か!(古い)と突っ込みたくなるほど、つまりはマンガレベルで完全に連結し、鼻の下はうっすら「髭女子」化しています。その自画像が、おそらく意図的に、実物よりおっさんっぽく描かれているんだから二度ビックリです。自画像って実物よりきれいに書くもんでしょうが。ここまで読んだだけで、もはやこの人が超個性的だったことがわかると思います。

親交のあったフランスの作家、アンドレ・ブルトンは、「最も魅力的であろうとして、かわるがわる"純粋さ"と"有害さ"に、喜んでなろうとしている」彼女について、こんな風に言っています。

「フリーダ・カーロ・デ・リベラの芸術は、爆弾のまわりに巻かれたリボンである」

「ヘンリー・フォード病院」(1932年作)

フリーダが生涯抱え続けた、身体と心の激烈な痛み

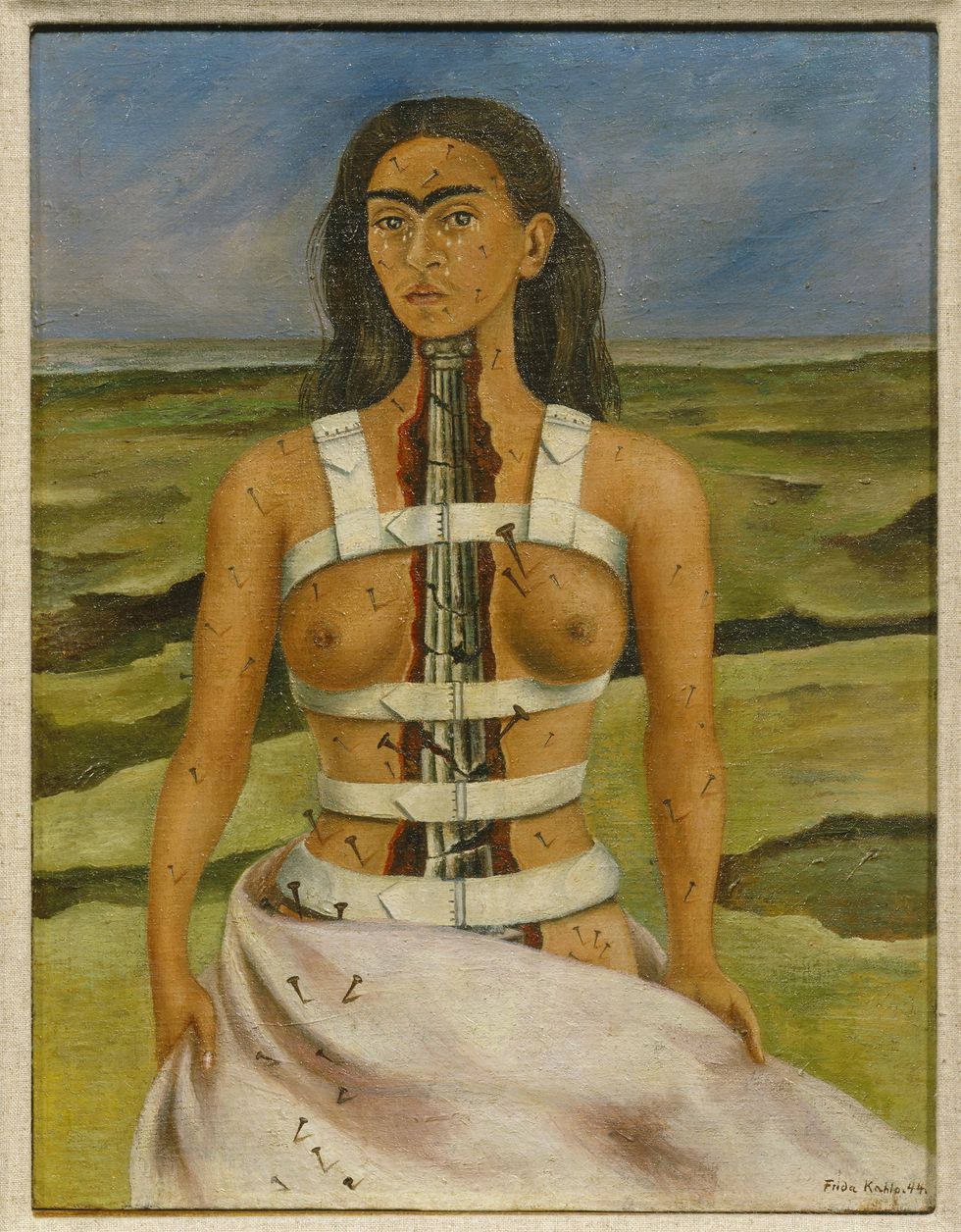

常々私は、スターになるべく人は、常人が体験しえない不幸に見舞われるものだと信じているのですが、フリーダはその最たる人物です。彼女自身がしばしば「人生で遭った最悪の事故」と表現するふたつの「不幸」、ひとつは18歳の時に学校帰りに遭遇したバス事故です。右足に11か所、右足首の関節粉砕、腰椎に二か所、骨盤に三か所、鎖骨、肋骨が二本の骨折に加え、外れたバスの手すりによって左臀部から子宮が串刺しに。この事故の後遺症で、フリーダは流産を繰り返し、生涯を通じて身体の激痛に悩まされ続けます。

もうひとつの「不幸」は、その当時のメキシコの巨匠画家ディエゴ・リベラと結婚したこと。彼女は20歳年上のディエゴを全身全霊で愛したのですが、この男何しろ女癖が悪く、出戻ったフリーダの妹にまで手を出し、挙句「女と気兼ねなくセックスしたいから」と離婚を切り出します。なんつう男…! と思いますが、フリーダはこの人なしで生きられず1年後に復縁。めちゃめちゃ苦しんだわけです。

フリーダは、そうした人生の苦痛をそのまま絵にしました。精神的な苦痛を対象化――自分と切り離し客観視することは、痛みを和らげる最高の方法です。例えば流産の後にしばしば描いた血まみれの胎児の絵などは、図鑑や胎児標本をもとに描いているらしく、「なんもそんなリアルに描かなくても…」と思う人もいるかもしれませんが、絵にするためにそうしたものの細部をじっと見つめ続けることは、実のところすごく大事だったんじゃないかと私は思います。ここに窪みがあり、ここに血管があって…と単なる「モノ」として観察し分析し続けることで、それに対する自身の感情が抜け落ちていくからです。

さらにいえば彼女の苦痛は、ふんわりと作品に昇華できるような生半可なものではなく、強い意志で対決しなければ打ち負かされてしまうような、激烈なものだったわけです。

「折れた背骨」(1944年作)

運命をねじ伏せた、過剰な自意識

でもそういう人が、かならずしもフリーダのような「華やかな芸術家」になれるわけもなく、そこには彼女が生来持つ「性分」があったわけです。ここで彼女が結婚するときに、彼女の父親であるギジェルモ・カーロがディエゴ・リベラに言ったという言葉を引用してみましょう。

「うちの娘の中には悪魔が棲んでいる」

ゾクゾクしますねえ。当時メキシコで最高の教育機関に通っていたフリーダは頭の回転と機転の良さも抜群で、自由な精神の持ち主でした。でも優等生では全然ありません。先生を質の悪いいたずらで弄び、時に理屈で言い負かす、頭はいいけど困りものの中高生っていたものですが、フリーダはまさにそんな感じ。その根っこには当時の流行としての共産主義的な「権威への軽蔑」があるのですが、表現方法は完全な自己顕示。周囲に「自分」を見せつける過剰な自意識があったわけです。

本来のそうした性分が加速したのは、個人的にはやっぱりあの事故がきっかけじゃないかと思います。というのもこの時、両親は彼女に、鏡をはめ込んだ天蓋付きのベッドを与えているんですね。おそらくそれは彼女が人生の最も多い時間を過ごした場所で、要するに彼女は常に鏡を見ながら、他者から見た「自分」を見つめ続けていたんです。

「2人のフリーダ」(1939年作)

彼女のすごさは、苦難に遭うたびにそれを飲み込み、自意識を拡大させていったことです。6歳で小児麻痺を患い不自由になった足を隠すためにやった男装。ディエゴの好む民族文化に応じて始めた(同時に足を隠すことも可能な)テワナ衣裳。実際は1907年生まれなのに生年をメキシコ革命の年(1910)と語っていることや、バス事故時に乗客の一人が持っていた金粉が血まみれの彼女に降り注いだという逸話――入り乱れる虚実を纏うのはそもそもディエゴのやり方でしたが…。

「この世ならぬ、神話の中の生き物のようだった。自尊心が強く、事故を絶対とし、それでいてとてつもなく柔軟で、洋ランのように強い女性だった」

ニューヨークで彼女の初めての個展を開いたギャラリー・オーナー、ジュリアン・リーヴィがこう語って以来今に至るまで、夫以上に世界的に名を残すフリーダがそのお鉢を奪っていることは言うまでもありません。彼女は近しい人以外には涙や辛い顔を見せず、「運命なんて笑い飛ばしてやるのさ」というユーモアとウィットで、周囲は絵に描かれる彼女の苦痛をにわかには信じられなかったとも。これほどの強がりもいないと思いますが、そうでもしなければ、30回以上もの手術を強いられた生涯を生きられなかったんじゃないか、そんな風にも思います。

この人のあっぱれなところは、それを最期まで貫き通したこと。47歳での肺塞栓症での死は、一説には自殺ではないかと言われているのですが、私はこの人の性格ならそれもあり得るなあと思う一人。でもそれは「辛いから死を選ぶ」というものでは絶対にありえません。

死の前年の1953年、自身初のメキシコでの個展会場にベッドごと登場して(医師に「ベッドから離れるなんてもってのほか」と言われていた)周囲を慄かせたものの、8月には急激に病状が悪化し右足を切断。年明けに「生命万歳」と記した作品(遺作)を描きあげ、誕生日(7月7日)を祝った5日後の7月12日、最愛のディエゴに早めの結婚記念日のプレゼントをします。「もうすぐさよならを言うことになる気がするから」と告げたその夜の眠りが、彼女の永遠の眠りとなりました。数日前の日記には、こう書いてあったとか。

「"退場"が喜びに満ちたものであるように。そして、願わくは、二度と戻ることがなきように」

できすぎていますよね。思うにフリーダは、自分が「運命に翻弄された可哀そうな女」と思われることは、絶対に許せなかったんじゃないか。それは最後の最後まで運命をねじ伏せた、フリーダの自意識が作り上げた物語に思えてなりません。

(参考文献)

『フリーダ・カーロ 引き裂かれた自画像』 堀尾真紀子

『愛と苦悩の画家 フリーダ・カーロ』 マルカ・ドラッカー

『フリーダ・カーロのざわめき』 森村泰昌 藤森照信 芸術新潮編集部

『フリーダ・カーロ 太陽を切り取った画家』 ローダ・ジャミ

『フリーダ・カーロ』 小柳玲子