感染症の流行で日々の生活がここまで変化することを、誰が予期しただろうか。

世界全体の動きが止まり、飛行機に乗り、国境をまたぐことが難しい日々が今も続く。

これまで当たり前だった飲み会や旅行などが当たり前でなくなった。代わりに日常生活で定着したのは、マスクやアルコール消毒液といった感染防止の対策だ。

だが、歴史を振り返ると、人間の歴史は感染症と共にある。感染症は幾度となく、人間の生活を脅かし続けてきた。

緊急事態宣言の最中、日本の古典を紐解き、災厄を乗り越えてきた人々の言葉を届けた研究者がいる。

日本文学の研究者で国立国文学研究資料館の館長を務めるロバート キャンベルさんは、4月24日、YouTubeに麻疹(はしか)やコレラが流行した時代に残された江戸時代の文学作品を紹介する動画をアップロードした。

「江戸時代以前からずっと、疫病とともに日本の文化、日本の社会が歩んできた長い歴史がある。こうした(古典の)資料の中には200年前、500年前の人々がどういう風にそうしたことに向き合って戦い、疫病の流行がピークを超えた後に社会をどう再生させるかという知恵がいっぱいあるんです」

コロナ禍で目に付くのは、新たに生活に根付いた言葉の数々だ。

「3密」や「ソーシャルディスタンス(社会的距離)」、「夜の街」や「不要不急」といった言葉は連日大きく報道される中で日常生活の片隅に入り込む。

だが、感染症が流行する中で、こうした言葉が次から次へと生まれることには、どのような意味があるのだろうか。

不安定な社会の中では、現在もしくは未来にばかりに目が向きがちだ。

しかし、私たちが立つ足場を固めるためには、過去に残された歴史記録と向き合うことこそ必要なのではないか。

ヒントを求め、国立国文学研究資料館にロバート キャンベルさんを訪ねた。

未来の見通しが立たないことが「ボディーブローのようにダメージを与える」

キャンベルさんはインタビューの冒頭、「少し先の未来の見通しすら立てることができない。今もまだ、五里霧中だ」と取材に明かした。

来年の予定を立てられないことが「まるでボディーブローのように身体的なダメージを与える」。

キャンベルさんには今もニューヨーク州に暮らす父と、ニュージャージー州に住む妹がいる。だが、新型コロナウイルスの影響で、家族と会うことすら今はできない。

ニューヨークは世界の中でも最も感染が広がり、多くの死者が出た地域の1つ。父は高齢だ。健康への不安は少なくない。

「父は1人で暮らしていて、今も元気です。けれども、高齢者であることも事実です。だから、2ヶ月ほど前に電話をして紳士協定を結びました。とにかく、お互いの国を行き来できるようになるまでは、倒れないようにしましょうねと」

在留資格を持っていたとしても、一時は1度日本を出れば、再び入国することが難しい状況が続いた。

だから、「申し訳ないけれども、今、父親に何かあってもアメリカへ行くことはできない」とキャンベルさんは漏らす。

その上で、作家・多和田葉子さんが記した文章に触れ、自分が置かれた状況がどのようなものであるかを実感したという。

新型コロナウイルス感染症が広がり始めてから毎日入ってくる新しいニュースを追うだけで必死で、いつの間にか遠い未来を考えることができなくなっている。これは危険な精神状態だと思う。ニュースは現代を毎日薄切りにして投げつけてくるだけで、歴史的つながりが見えてこない。

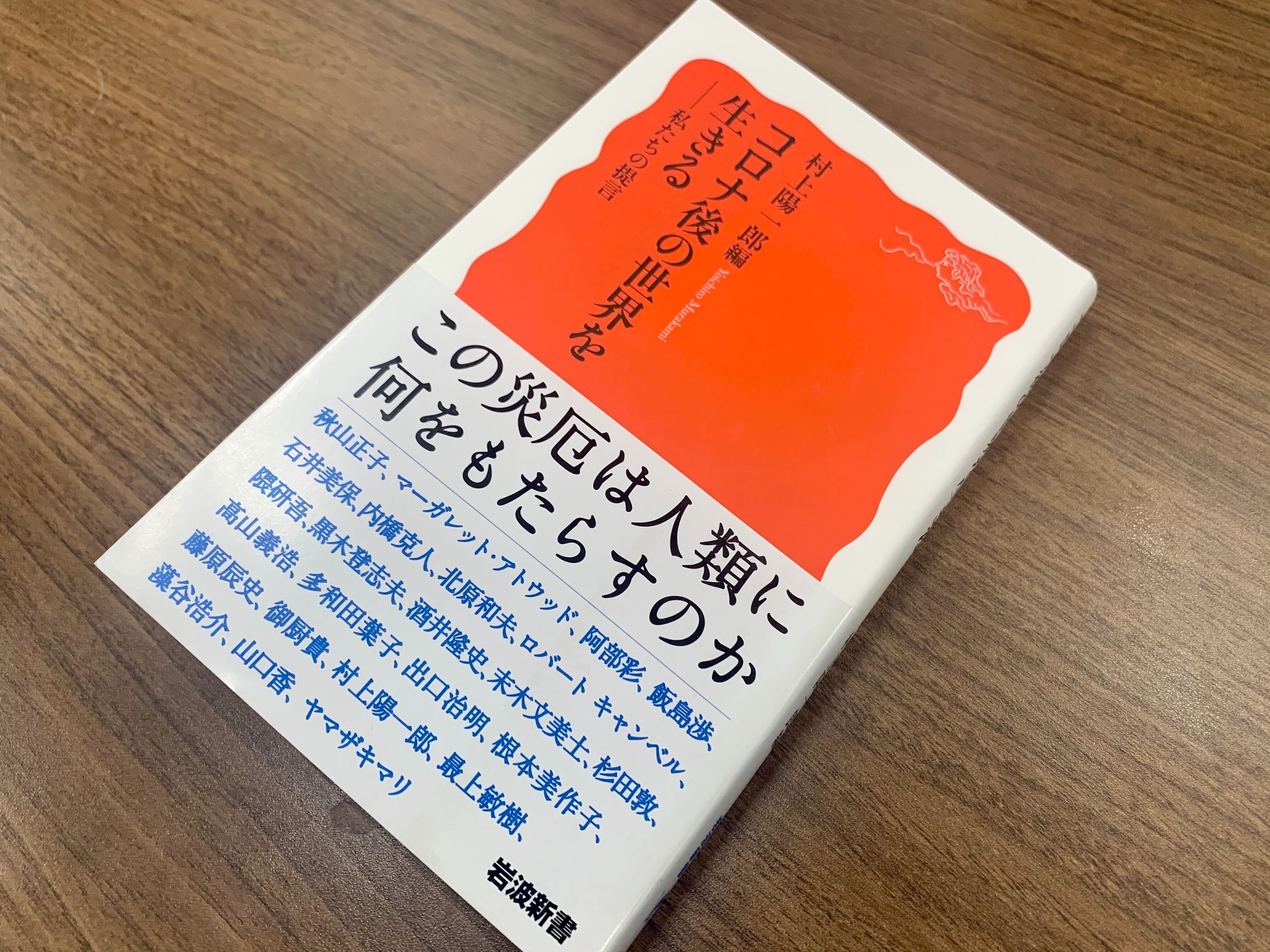

(多和田葉子, 「ドイツの事情」, 『コロナ後の世界を生きる』,岩波書店, 2020)

「いつの間にか遠い未来を考えることができなくなっている」、「歴史的つながりが見えてこない」。そんな指摘にハッとした。

「まさにこの言葉通りだなと思いました。来年はどうなるのか、想像することすらできない。まるで海の上に落とされ、丸太の上で浮いているホッキョクグマのよう。そこには常に不安がありますよね」

長い時間軸で見つめることで生まれる、心のゆとり

「3月、4月は霧の中で、どのように航海するか。まずは沈没しないように必死だった」

国文学研究資料館を1つの船に見立て、キャンベルさんは振り返る。

緊急事態宣言が発出されるまで、来館者数を制限することはしても、資料館を完全に閉鎖することはなかった。

「資料閲覧室を開け続けることは私たちの生命線だと思うので、予約制にして来館者の数をグッと絞り、数少ない職員で対応してもらえるよう仕組みを整えて、小さな扉を開け続けました」

緊急事態宣言下では資料館を閉じたが、解除後は再び扉を開け始めている。

コロナが感染拡大する中、キャンベルさんは不思議な焦燥感にかられていた。

「普段は毎週のように出張もあり、資料館へは3日くらいしか行けない。でも、3月や4月は毎日出勤しなければ自分自身のバランスがとれなくなってしまうような気がしました」

「でも、私が出勤すれば秘書や他の事務職員も出勤しなければならない雰囲気になる。在宅勤務を進めるためにも、館長も時々は『甲板から降りてください』と言われてしまいました」

そんな中で日本語と英語の両方で撮影したのが、「古典と感染症」と題したYouTubeの動画だ。

「古い作品には色々な言葉や経験が詰まっています」とキャンベルさんは話す。

例えば、式亭三馬の『麻疹戯言(ましんきげん)』には、以下のような記述がある。

うめきながら、彼らが飲むもの、食べるもの、まるで味がしない。ひとりぼっちで体調が回復するまで12日間を、指を折って布団の中で待つ以外ないのである。

こうした感染者の様子は、驚くほどに新型コロナウイルスの感染者の様子とも類似している。

また、過去の書物の中には「ものすごく虚構化された、コミカルな物語もたくさんある」という。

1858年のコレラ流行について記した『安政午秋 / 頃痢流行記(あんせいうまのあき / ころりりゅうこうき)』にはコレラで命を落とした人にまつわる奇談も収められている。

「そうした物語は、時に読む者の笑いを誘いながら、心の中にある不純物を濾過(ろか)するフィルターになってくれます」

現在、キャンベルさんは万葉集の時代から幕末に至るまで、長い歴史の中で描かれてきた感染症にまつわる文学表現に関する書籍を他の研究者と共に執筆している。

「方丈記、徒然草、そして和歌。様々な歌や物語の中で感染症は時には分岐点として、時には起爆剤として登場してきました。そうした一つひとつをつなげて、長い歴史の射程で見直すと、心はとても落ち着くように感じます。そのように俯瞰して、感染症の歴史を見つめることで心の中にゆとりが生まれると感じました」

江戸時代も営業停止を命じることはなく、業界ごとに対応?

キャンベルさんはこれまで長い歴史の中で記されてきた書物を振り返る中で、「流行る(はやる)」という日本語表現の裏に日本人独特の感覚を見出す。

「古典において感染症は潰さなくてはいけない存在、消滅させる存在ではない。もちろん、室町時代や江戸時代の人々の心にも感染症と戦うという気持ちはあっただろうと思いますが、表現としてはほとんど残っていません。むしろ、物語の中には『やり過ごす』という意味の表現が度々登場します」

「良いものも悪いものも、流行るものです。松尾芭蕉が残した概念に「不易流行」というものがありますが、まさにこの感覚でしょうか。『月日は百代の過客』であり、私たちは移ろいゆく時間や空間にいる。その中で寄せては引いていく波をどうやり過ごすのか、その感覚は感染症に対しても同じものでした」

歴史を紐解くと興味深い事実が見えてくる。それは、江戸時代では感染症流行時の対策は社会それぞれのセクターに委ねられ、江戸だと、大きな権限を持つ町奉行が強制的な措置をとることはなかったということだ。

麻疹が流行する中でも歌舞伎の芝居などは営業停止になることはなかった。

「日本はコロナ禍においてロックダウンをすることはなく、営業停止を命じることもなかった。実は歴史を振り返ると、江戸時代の対応も同様であったと言えます」

本屋、反物、両替商、札差といった各業種の中で人が集まって議論し、それぞれの業界のガイドラインが策定されていたという。そうした形で、「共同責任によって社会秩序が保たれていた」。

「ですが実際にはお客さんの足は遠のき、結局は芝居が打てなくなっていたのも事実です。また、男たちは感染リスクを恐れて吉原のような遊郭を避けたとされています」

こうした対応は、まさに現在の日本社会のコロナ対策と重なる。日本は今でも法整備がなされていないため、外出自粛や営業停止は要請の範囲に止められている。

「私自身は法改正をすべきだと思いますが、その背景には日本文化の中に脈絡と受け継がれてきたある種の成功体験があるのかもしれませんし、戦時中の反省から政府に私権に対する強い一元的権限を与えないという思いを持つ有権者もいる」

「フランスのようなロックダウンをして、外出する人や営業する店に罰則を与えるという形での対応は日本に馴染まない。封鎖か解放かという単純な問題ではないので、次の流行に備えて法改正や地域の保健機関の強化などを図らなければならないと考えています」

「夜の街」は日本独自の表現。

感染拡大が続く業種、エリアをまとめて、政治家や専門家、行政は「夜の街」と一括りにする。

だが、この言葉にキャンベルさんは疑問を呈す。

「実はこの夜の街という言葉については、テレビ番組の生放送で1度食らいついたことがありました。ものすごくあいまいな表現ですよ。「夜の街」という言葉を試しに1度翻訳してごらん?と言いたい」

「本来、この「夜の街」というものは江戸時代に遊郭をはじめ花柳街や今で言う性風俗などをオブラートに包み、非常に曖昧なボーダーを引くという歴史的経緯から生まれた概念でしょう。この経緯については、研究者として理解もしますし、共感もできます。でも、それを感染拡大を抑え込む上で取り締まる対象として提示するには、あまりに漠然としすぎています」

「いま広く用いられている「夜の街」という概念の中には、飲食店もキャバクラやホストクラブも性風俗の店も含まれてしまう。業態ではなく空間、1つの世界として一括りにされてしまっています」

キャンベルさんは「最近は何でも世界として括ってしまう」と語り、こうした風潮に警鐘を鳴らす。

自分が住む世界と他の誰かが住む世界のように恣意的に線を引くことは可能なのか?その線引きには様々な思いが込められる。

例えば、芸能人の結婚報道の際、「相手は一般人」という表現がよく用いられる。だが、「一般人」とは何か。「むしろ、一般の人であることは当たり前のこと」と違和感を隠さない。

また、LGBTに関するコミュニティの中でも「僕がこの世界に入って思うのは…」と表現することにも触れながら、こうした線引きが多くの場面で見られるものであることに言及する。

「私たちが生きる社会では、「この世界」という閉ざされたエリアを作り出した上で、度々、他の属性を持つ人との間に線が引かれます。「夜の街」もその一種でしょう」

「これは善悪の二項対立で括らず、自分とは相容れないもの自体を許容するという意味では、ファジーであり日本社会の持つ力とも捉えられますが、行政が感染対策の対象として掲げる上ではあまりに大風呂敷であると言えるでしょう」

小池百合子都知事はこの「夜の街」という表現を多用する政治家の1人だ。

3月30日の緊急会見で初めてこの表現を用いて発信を行った。翌日、繁華街からは人影が消えた。

「実際に接待を伴う飲食店などで感染拡大が進み、そうしたお店は新宿区や豊島区に集中していた。その店にお客さんがたくさん集まるのは22時以降だという事情がある時に、その業種だけをピンポイントで取り締まることはできないので、飲食店は酒の提供は22時までと呼びかけた。こうした取り組みの背景は理解できるんです」

「ただ、その対象を「夜の街」という非常に漠然とした言葉で示したことには疑問符です。何を意味するのか、わかるようなわからないような言葉ですよね。そこでは、売り上げが減ることを承知の上でお客さんを減らして換気を徹底しているようなお店も一緒くたにされてしまっていました」

「夜の街」と同じく、都知事の会見で多用されたのが「不要不急」という言葉だ。

何が必要か、何が不要か、その判断は個人によって異なる。だが、県をまたいだ移動や飲食など様々な営みが暗に全ての人にとって不要不急であるとされた。

「不要不急の外出は控える」というメッセージには大切な要請が示されているに違いないが、実際のところ、その中身は空洞だ。

こうしたメッセージはあくまで要請であり、命令ではない。そのため強制力がない。それは、こうしたメッセージによって経済的損失が発生する業種への持続的な手厚い補償が存在しないことを意味する。

「時には、こうした言葉の訴求力は正確性と反比例します。わかりやすさと訴求力が強い言葉ほど、漠然としたものにならざるを得ないことがある。どこまできちんと考えた上での発信かは分かりません。ですが、正確性を欠くという問題がそこにはあったと思います」

江戸時代にも「3密」に似た概念が

「3密」という言葉はすっかり市民権を得て、日常生活の中で使われる単語となった。

漢字は表象文字であり、その物の形を模したものが多く存在する。キャンベルさんは「密という漢字も身体性を感じさせるものの1つ」と指摘する。

「漢字そのものが、ぎっしり詰まっているイメージです(笑)。密会という言葉に用いられることからも、人の体や息遣いを感じさせる漢字ですよね」

WHOも現在は、この「3密」の考え方を「3Cs」という言葉に置き換え、世界に発信している。

Crowded Place(密集)、Close Contact(密接)、Confined Space(密閉)の頭文字をとった形だ。

この「3密」の概念に、キャンベルさんは江戸時代の人々の発想との共通点を見出すことができるという。

それは「邪気」というものの捉え方だ。

「数ヶ月前から世界の科学研究者たちが飛沫感染だけでなく、換気の悪い場所ではエアロゾル(空気中に漂う微細なウイルス)によっても感染すると警鐘を鳴らしています。日本でも、AIシミュレーションによってどのような環境で、どのように感染が広がるのかを示したイメージ動画がありますよね。あのようにウイルスが飛散するイメージは、まさに200年前の日本人の発想と同じものです」

「そこに蔓延する病をどうやり過ごすのか。邪気は空気の中に遍在し、感染した人の近くにいると付着するけれども、少し離れてしまえば落ちてなくなるものとされてきました。日本の古い家屋では風通しが良く、トイレが少し離れたところに置かれているのはこうしたものの名残りです」

「邪気」としてウイルスの感染伝播を捉えることは、一見、非科学的なようにも思える。だが、そうしたものの中に脈打つ感染症対策の生きた知恵が、日本文化の中には根付いている。

Zoomで議論の場がフラットに

キャンベルさんがコロナ禍で驚いたことがある。

それがリモートワーク、そしてZoomをはじめとするオンラインツールによるやりとりが浸透したことによる変化だ。

「少し大袈裟に聞こえるかもしれませんが、これまで、距離があり、声を届けることができなかった人との関係もフラットになり、新たな公共空間、もっと大袈裟に言えば民主主義が生まれ始めていると感じます」

コロナ以前は国文学研究資料館で会議を行う際、1つの机を10人ほどが囲んでいたという。

館長の隣には副館長が、その隣には部長、そして課長が並ぶ。現場で働く人々は視界にギリギリ入るかどうか、館長からは最も離れた位置に座っていた。

だが、そんな環境はオンライン会議で一変した。

職階に関わらず、一人ひとりには同じ面積が割り当てられている。誰かが入るたび、誰かが退出するたび、その順番が入れ替わる。そこに記された名前は「〇〇部長」「〇〇課長」という肩書きではなく本名だ。

完全にフラットになった議論の場を見て、「これを使わない手はない」と確信した。

「これは日本の組織において革命的な変化をもたらすなと感じています」

一方で、「対面で腰を落ち着けて渡り合う場も存在し続けるのではないか」「オンラインとオフラインのハイブリッドな形で徐々に住み分けが進んでいく」とキャンベルさんは予想する。

「日本語はその場に誰が加わるか、文脈に大きく依存する言語です。敬語や謙遜語など、それぞれの位相に基づき、言葉を使って距離を離したり、縮めたりする。これはまさに、ある種のソーシャルディスタンスでもあります」

「こうした玉虫色の構造を持つ言葉を使った、ハイコンテクストな語り合いを完全にオンラインでできるのか。デジタルネイティブ世代であれば問題ないかもしれません。ですが、多くの人にとっては、画面からそうしたものを完全に読み取ることはできないのではないかと思います。それが不可能なうちは、一定程度、対面でのコミュニケーションにも重きを置く文化は続くでしょう」

「虚学」である文学が、今できること

「今、様々なものがデジタル化される中で、古い文化資源をマイニング(掘り起こす)ことが容易になりました。様々な検索方法で過去の人文知にアクセスし、共有することが可能です。日本には膨大な過去の資料が眠っていて、そうしたものへのアクセスも開かれつつあります」

キャンベルさんは、こう指摘する。

では、広くアクセスできることが可能となった歴史的資料を、どう現代社会へと活かすべきなのだろうか。

「過去の知見を掘り起こし、生かす仕事は好きな人だけがやればいいのでしょうか?それでは、こうした財産を活かしきることはできないでしょう。僕はこのような時代だからこそ、自分から過去の知見を取りに行く、汲みに行く姿勢が必要とされていると思います」

今、社会の中で存在感を強めてるのは科学や医療の声だ。判断を行う物差しとして、こうした知見は合理性を高めるために用いられる。

その反面、キャンベルさん自身、これまで「文学は虚学の最たるものである」と語ってきた。

だが、文学は今のコロナ禍で全く役に立たないのか?

「役に立たないものでは決してない」「一人ひとりが弱った時にこそ力を発揮する」と、強調する。

「文と理、虚学と実学は対峙するものではない。現代社会の中で、この2つは多くの場合、混ざり合っています。河口で海の水と川の水が混ざるように、それぞれが切り離された別個のものではないということを、コロナは気付かせてくれていると感じます」

感染症が流行する中、心の片隅には不安がある。思い描いていた生活とかけ離れた現在とのギャップに戸惑いを覚える人も少なくないだろう。

だが、古典を開くと、そこには私たちと同様に感染症と時に戦い、時にやり過ごしながら生きてきた人々の息遣いが聞こえてくる。

江戸時代の人々は一生に2度もしくは3度は感染症の流行を経験したと言われている。

200年以上も前の時代に生きた人々に時に厳しい現実を突きつけ、同時に勇気づけてきた力がそこにはある。