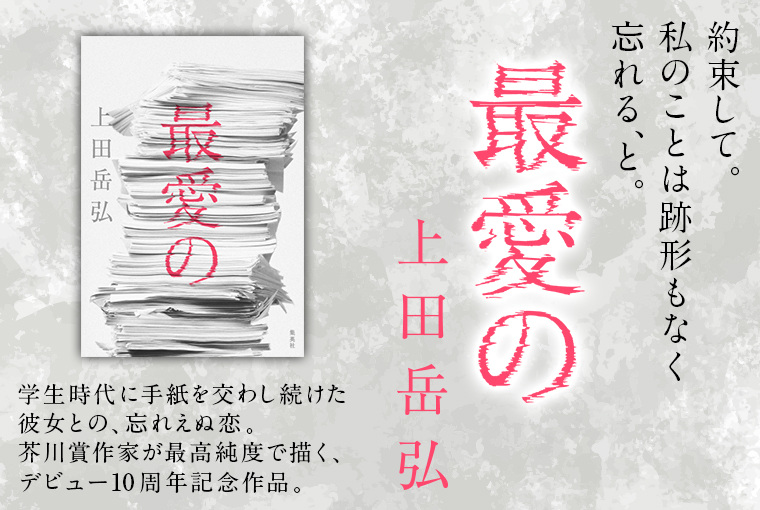

内容紹介

「約束して。私のことは跡形もなく忘れる、と」

久島は、情報も欲望もそつなく処理する「血も涙もない的確な現代人」として日常を生きている。

だが、学生時代に手紙を交わしつづけた望未だけが、人生唯一の愛として、いまだ心を離れない。

望未は手紙の始まりで必ず「最愛の」と呼びかけながらも、常に「私のことは忘れて」と願い、何度も久島の前から姿を消そうとした。

今その願いを叶えるべく、久島は自分のためだけの文章を書き始める。

愛する人が誰よりも遠い存在になったとき、あらたに言葉が生まれ、もうひとつの物語が始まる。

芥川賞作家が最高純度で描く、超越的恋愛小説! デビュー10周年記念作品。

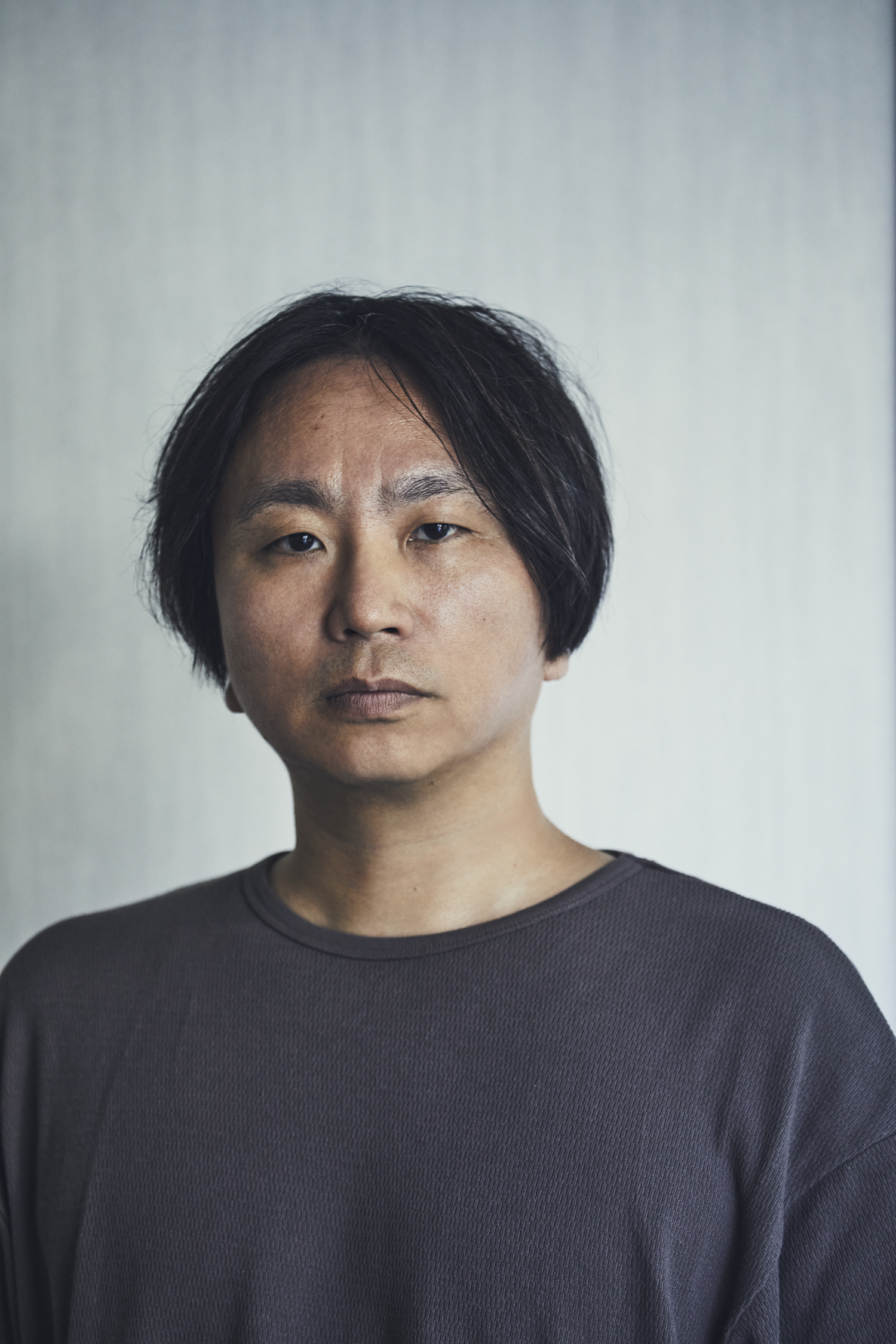

プロフィール

-

上田 岳弘 (うえだ・たかひろ)

1979年兵庫県生まれ。2013年「太陽」で第45回新潮新人賞を受賞しデビュー。15年「私の恋人」で第28回三島由紀夫賞、18年『塔と重力』で第68回芸術選奨文部科学大臣新人賞、19年「ニムロッド」で第160回芥川龍之介賞、22年「旅のない」で第46回川端康成文学賞を受賞。他の著作に『異郷の友人』『キュー』『引力の欠落』など。

対談

書評

恋愛小説不在の時代に描く、恋愛讃歌

三浦天紗子

上田岳弘は、現代から、あるいは過去から転生しながら、世界や人類の来し方行く末を、壮大な世界観で描く作家という評価に異存はない。だが上田は、心に鎮座する恋人の存在をフィルターにして、主人公が物事を見つめ、理解する展開を好んで書いていることも訴えておきたい。

本書『最愛の』の主人公・久島にとって、そんなファムファタルとなるのは望未という女性だ。久島は中学時代から密かに彼女を意識していて、高校になってからは長く登校できず二学年下となってしまった望未と文通を始めた。彼女からの手紙は必ず〈最愛の〉という宙に浮いたような尻切れの言葉で書き出されるが、そこに込められた想いをなかなか久島は読み取ることができない。彼女の訃報で終わったかに見えた関係だが、久島は生きていた望未と再会する。手紙のやり取りもまた、始まっては途絶える。

望未をめぐる回想を受け止めるのはふたり。ひとりは、久島がラプンツェルという源氏名で呼びかける、愛人業兼大学院生だ。思い出の中の恋人の話を聞いてもらうことだけをラプンツェルに求めている、彼女の余命幾ばくもないパトロンも、久島のように忘れ得ぬ恋人に囚われている。もうひとりは、コワーキングスペースで親しくなった彼だ。〈忘れられない誰か、あるいは物事について語るのは、自分自身について語るのに等しい〉と促され、久島は文章にしたためていく。〈最愛の〉に続く言葉や望未が抱えていた秘密、ラプンツェルの住んでいるタワマンを探し当てる〈塔当てゲーム〉を追いかけていった先に待つカタルシス。

恋愛はいつか時間や忘却に飲み込まれる代替可能なものとして扱ってきた上田が、本作では初めて、恋愛の絶対性、他の存在では埋めることのできない永遠を描き出した。望未との会話で出てきたエドガー・アラン・ポーの詩「大鴉」。そこでリフレインされる〈ネバーモア〉の響きが、本を閉じても消えない。

みうら・あさこ●ライター、ブックカウンセラー

「青春と読書」2023年9月号転載

完璧ではない“その後”の物語を書く

鴻巣友季子

上田岳弘は初期からポストヒューマン時代の壮大なおとぎ話を紡いできた。高度IT技術によって、“個人の境界がほどけた総体としての意識”や“時空を超えた神の視点”というものを繰り返し書くことによって。

とはいえ、中編『塔と重力』あたりから、俗世に生きる者たちの、マクロ視点で見ればささいな惑いや屈折に寄り添って描くリアリズム傾向が少しずつ前面に出てきたように思う。

そして、『最愛の』は初めての完全なリアリズム長編だ。語り手は、外資系の通信機器メーカーに勤める独身男性の久島。彼の現在の様子と交互に、中学の頃に文通を始めた最愛の人である山縣望未という同い年の女性との関係が、ふたりの手紙の文面を挟みながら綴られていく。望未はあるとき久島と音信を絶ったのだった。

現在のタイムラインはコロナ前の二〇一九年に始まる。久島は渋谷の高い塔(高層ビル)にある共同スペースで仕事をするうち、他社の取締役兼専属画家と飲み友だちになり、この男はコロナで一旦音信不通になるが、翌年、久島のコンサルタントとして「アサイン」されてくる。大学時代の風変わりな友人向井によく似ており、自分だけの「モナ・リザ」となり得る作品を書けと久島に嗾けてきて――それが本作だとも言えるだろう。

いまの久島のまわりには、老パトロンの用意した塔(タワーマンション)の最上階に住む通称ラプンツェルという若い女性や、渚という既婚女性もいる。

意識の統合、別次元での並行物語、タイムワープなどのSF要素は出てこない。とはいえ、上田作品を貫くモチーフやテーマである「高い塔」「落下」「もう一つの世界」「代替(不)可能性」「目的中毒」「物語を書く」などは継承されている。なにもかもがデジタルで繫がり人間の個別性が失われていく世界を背景にしつつ、本作はむしろ「どこにも接続しない関係」や「結ばれなさ」を浮き彫りにしていく。

さて、継承の話が出たところで、上田自身の最近の文章を引用したい。村上春樹の最新長編『街とその不確かな壁』への批評「継承とリライト」(文學界6月号)の終盤で、彼は『壁と…』の「読まれるべきテーマの一つが『継承』であると考える」と述べた後、このように書いている。

ある小説がリライトを求めてくる。そっくりそのままではなくとも、その中に含まれているある要素が。けれど、一人の作家にできるリライトの回数には限りがあるから、継承が必要になってくる。というか、そもそも基本的に作家がやっていることは、広義の継承とリライトなのだ。〈中略〉時を経て、いろいろなものが移り変わっても、作品は残る。そしてリライトは続くだろう。

“一人の作家だけではできないから継承が必要なこと”……。中学で初めて読んだ純文学が『ノルウェイの森』だという春樹読みの上田岳弘は、ひょっとして今回の初リアリズム長編においてある種の「継承とリライト」を試みているのではないか?

村上作品との読み合わせを少し試みよう。たとえば、「二つの世界」のモチーフ。幻聴的なものが聞こえるという望未が久島に言う。「そう。根拠なんてまるでないんだけど、久島君に来てもらって君のいる場所とこことが、二つの世界がちゃんと繫がったら、音の予兆はなくなるのかもしれないなと思って」。

『最愛の』には就中、村上初のリアリズム長編『ノルウェイの森』と重なる設定や人物造形がある。繊細にして芯の強い望未は直子(や『街と…』の女の子)を思わせるし、モテて仕方ないという司法試験合格を目指す向井は、東大法学部の永沢さんを髣髴とする。あるいは、吃音があって異様な綺麗好きで不意に姿を消してしまう「先輩」は、「突撃隊」を想起させるだろう。

小説同士が偶然似ることはあるが、巧緻な書き手の上田の作品であることを考えると、やはり春樹を、あるいは、春樹的精神に基づく従来の小説の書法を、継承しリライトし更新する気なのではと思えてくる。

こんな展開にも“継承とリライト”を私は感じた。『ノルウェイの森』でワタナベが直子のアパートを訪れ、レコードをかける。次の頁をめくると、「(その夜)僕は直子と寝た。そうすることが正しかったのかどうか、僕にはわからない。〈中略〉たぶん永遠にわからないだろうと思う。」と弁明がある。『最愛の』では、久島のアパートに望未が現れ、彼はCDをかける。その半頁ほど先に、「今にして思う。僕はあの日、彼女と寝るべきではなかった。〈中略〉けれど、どれだけ思い返しても、書き直しても、現実は変わらない」と簡潔に記される。両作の語り手は、「現在のタイムライン」が始まるとき、「僕」が三十七歳、久島も三十七歳だ。しかし上田の主人公は「僕」と違い、「~べきではなかった」という判断と後悔をきっちり被りながら、現実の変わらなさを直視する。そこが上田岳弘らしい。

また、「忘れる」ということ。『ノルウェイの森』には、「私のことを覚えていてほしいの」といった直子からワタナベへの言葉が何度も出てくるが、『最愛の』では、「ちゃんと私のことを忘れること」「私のことをすっかり忘れてしまって、あなたの人生を歩むこと」といった望未から久島への言葉が反復されるのだ。

『最愛の』の主題は愛であり、解放だ。完璧な恋人が去った後に長くつづく、ありきたりで一回限りの時の積み重ね。「血も涙もない的確な現代人」の生身の暮らし。出会いと別れ。つまり、春樹的な世界に書かれずにいる〝その後〟の物語が書かれている。

ルクレティウスの言ったクリナメンを思う。先達の影響の力をすっぽりと被りつつ、そこから飛躍的に逸れること。ハロルド・ブルームいわく、真の創造をなすためには先行する作品や解釈から「詩的な逸脱」を果たすべし。『最愛の』から引用する。

めでたしめでたし、あるいは、めでたくなしめでたくなし。

だから新しいおとぎ話が必要なんだよ。

「すばる」2023年10月号転載

新着コンテンツ

-

お知らせ2024年05月02日

お知らせ2024年05月02日

お知らせ2024年05月02日すばる6月号、好評発売中です!

村田沙耶香さんの「世界99」が堂々完結。最新刊『グリフィスの傷』刊行記念の千早茜さんと石内都さんの対談も注目!

-

インタビュー・対談2024年05月01日

インタビュー・対談2024年05月01日

インタビュー・対談2024年05月01日千早茜×石内都「傷痕の奥に見えるもの」

千早茜さんが今作の着想源にしたのは、世界的写真家の石内都さんの傷痕をテーマにした作品群。お二人にとっての書くこと、撮ることとは。

-

インタビュー・対談2024年04月26日

インタビュー・対談2024年04月26日

インタビュー・対談2024年04月26日千早茜「十人十色の「傷痕」を描いた物語」

短篇ならではの切れ味を持った十篇、それぞれにこめた思いとは。

-

インタビュー・対談2024年04月26日

インタビュー・対談2024年04月26日

インタビュー・対談2024年04月26日小路幸也「愛って何だろうね。何歳になってもわからないよ」

大人気シリーズの『東京バンドワゴン』も第十九弾。今回のテーマ「LOVE」を、ホームドラマでどう料理するか。その苦心と覚悟とは。

-

新刊案内2024年04月26日

新刊案内2024年04月26日

新刊案内2024年04月26日キャント・バイ・ミー・ラブ 東京バンドワゴン

小路幸也

愛を歌って生きていく。いつにも増して「LOVE」にあふれた大人気シリーズ第19弾!

-

新刊案内2024年04月26日

新刊案内2024年04月26日

新刊案内2024年04月26日グリフィスの傷

千早茜

からだは傷みを忘れない――「傷」をめぐる10の物語を通して「癒える」とは何かを問いかける、切々とした疼きとふくよかな余韻に満ちた短編小説集。