2022年度 集英社出版四賞 贈賞式 選考委員講評と受賞者の言葉

2022年12月21日更新

2022年11月25日、本年度集英社出版四賞の贈賞式が執り行われました。

今回は感染症予防に配慮しつつも、受賞者と選考委員の方々が懇談する時間もあり、終始和やかな雰囲気の会となりました。各賞の選考委員による講評と、それを受けての受賞者の挨拶を、一部抜粋してお届けいたします。

第35回 柴田錬三郎賞

受賞作 青山文平さん『底惚れ』徳間書店刊

金原ひとみさん『ミーツ・ザ・ワールド』集英社刊

選考委員代表 林真理子さん

講評 林真理子さん

同時受賞となった今回の二作品について「手練れ、巧いというような言葉では言い表せない、新鮮な驚きがあった」と率直に感動を述べられた後、『底惚れ』について「時代小説でありながら革新的。素晴らしい文体にしっかりと主人公の息遣いが感じられ、物語に引き込まれていく」とその魅力と筆致を称えました。『ミーツ・ザ・ワールド』についても「すごく取材されたと思うがその跡が見えない。当事者としか思えないくらい主人公たちに寄り添っておられた。紛うことなき現代が息づく、若き才能溢れる作品」と賛辞を贈り、「対照的な二作品ではありますが、実はどちらもものすごく新しいことをなさっている。その可能性を見せていただいたことにお礼を申し上げます」と結ばれました。

受賞者の言葉 青山文平さん

一つの作品に着手する際は、何よりもまず先に素材探しを行うという語り出しから、「私は銀色の鯵を書きたい。いつもそう言ってきた。鯵というのは大衆魚で、死ぬと色が変わる。死んでいるときは青いが水族館の大水槽に泳ぐ鯵の群れは銀色で、そうやってもがきながら生きている様を書きたいと思っている」と、これまで抱いてきた思いを改めて口にしながら、「江戸時代の生活環境や考え方のリアルを追求しながら、物語が降りてくる、素材同士が引き寄せ合うのをじっくり待つスタイルだが、だからこそ『底惚れ』を書くことができた。そんな作品を候補として選んでいただき、このような賞をいただけて大変光栄です」と感謝の言葉を述べられました。

受賞者の言葉 金原ひとみさん

「『蛇にピアス』ですばる文学賞を受賞しデビューしてから19年経って、またこの舞台に戻って来られました」と感慨深く振り返った金原ひとみさん。「小説とは人のようなもので、出会いがあって関係の構築があって価値観の共有がある。そういった意味では今まで書いてきた作品とはピリピリとした一触即発の関係だったが、『ミーツ・ザ・ワールド』は初めから100%心を開いて、胸を借りるような、誰かに手を伸ばすような気持ちで書いた」と受賞作への特別な思いも吐露し、「19年前、この場で何を話したかほとんど記憶にないのですが、今日が人生最高の日にならないように頑張ります、と言ったことは覚えています」と再び過日に思いを馳せ、今回も当時と同じ言葉で締めくくられました。

第46回 すばる文学賞

受賞作 大谷朝子さん『がらんどう』(「空洞を抱く」を改題)

選考委員代表 岸本佐知子さん

講評 岸本佐知子さん

冒頭で「今回は候補作四作のうち三作までが仕事や家庭などに身の置き所のない女性を描いており、さらにそこにコロナの存在が影を落としていることも印象的だった」と全体を評し、受賞作については「男性への嫌悪感を抱きながらも子供を持ちたくて密かに卵子を凍結しているという、重いテーマが芯にありながら、語り口は軽妙でディティールも生き生きとしており、文章のリズムがとてもいい魅力的な作品」と笑顔で語られ、「選考会ではこの作品について大いにディスカッションが盛り上がり、そのくらい様々な読みの可能性を秘めているということ。満場一致で受賞が決まりました」と選考の場での様子とともにお祝いの言葉を述べられました。

受賞の言葉 大谷朝子さん

今回の受賞で作家としてデビューすることに対し「中学生から小説家になるのが夢だった。その頃からずっと、私は私の小説と向き合ってきた」と、その道のりを噛み締め、「物怖じする性格に悩んだり、強烈な個性があればと思ったりしながら、凡庸な世界の中で私の小説を書き続けた。受賞作について編集者に、文章が控えめですねと言われたことも、それが私らしさなのだと思えた」と晴れやかに頷いて「私の小説だったものが誰かの小説になっていくことがあれば、それはこの上なく幸せなことだと思います」と喜びを滲ませておられました。

第35回 小説すばる新人賞

受賞作 青波杏さん『楊花の歌』(「亜熱帯はたそがれて ――廈門、コロニアル幻夢譚 」を改題)

選考委員代表 北方謙三さん

講評 北方謙三さん

中国は廈門を舞台にした壮大なテーマ、ストーリーについて「この作品がどういったエンタメかといえば所謂既製の諜報ものではあるが、視点が一人称と三人称とで入り混じるのが面白い。ごちゃつくことはあっても、大切なのは何に『触った』か」と創作について説き、「切迫感や恐怖感、小説に書くべきものがクライマックスの少女の疾走に詰まっていた。そういう場面が一つでも書ければ十分に通用する。私はそこを評価しました」と受賞作への熱い思い入れを激励の言葉に代えて受賞者に贈られました。

受賞の言葉 青波杏さん

実際に物語の舞台である廈門で暮らした経験について「日本の大学非正規生活で疲れた体に、亜熱帯の空気は魔法のようだった。初夏には街路樹のマンゴーが香り、週2回だけ授業をすればいいという環境で、気がつけば朝まで小説を書くようになった」と当時を懐かしみながら、「ライフワークの女性史研究や、廈門や台湾できいた植民地支配の歴史、在日の友人たちの声が作品に響き始め、語るべき物語があると感じた」と執筆につながった経験を明かされました。最後に「これからもぜひ応援よろしくお願いします!」と頭を下げられると温かい拍手が会場を包みました。

第20回 開高健ノンフィクション賞

受賞作 佐賀旭さん『虚ろな革命家たち――連合赤軍森恒夫の足跡をたどって』

選考委員代表 茂木健一郎さん

講評 茂木健一郎さん

まず第一声で本賞最年少の受賞者となった佐賀さんの偉業を称えられてから、「世代論というものは好きではないが、歴史的な大事件を何歳の時に体験したかが人間形成において大きな影響を与える」と脳科学の観点から本作について言及し、「一人一人の時間の流れは違うが、それを埋めるためにこのような作品がある。あの事件を佐賀さんの筆を通して経験できれば、世代が違う人たちにとっても大きな意味があるのではないか」と、ノンフィクション作品の社会的意義にも触れ、今後益々の活躍に大きな期待を寄せられました。

受賞の言葉 佐賀旭さん

執筆の動機について「大学院で学生運動について研究を進めていく中で、当時の学生と私たち現代の若者はどこが違うのだろうかと疑問を持った。現在30歳の私にとってこの事件は生まれる20年前の出来事だが、そんな過去の事件を取材しまとめることが出来たのも、記者、編集者の先輩方のおかげです」と謝辞を述べられ、「連合赤軍のリーダー・森恒夫は高校時代の同級生や後輩たちに話を聞くと、陰気で真面目で私たちと変わらない一人の青年だった。それは時と場合によって私たち誰しもが彼になりうるということでもある」と作品の核心に言及し、今後もより一層このテーマの取材に邁進なさることを誓われました。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2024年04月26日

インタビュー・対談2024年04月26日

インタビュー・対談2024年04月26日千早茜「十人十色の「傷痕」を描いた物語」

短篇ならではの切れ味を持った十篇、それぞれにこめた思いとは。

-

インタビュー・対談2024年04月26日

インタビュー・対談2024年04月26日

インタビュー・対談2024年04月26日小路幸也「愛って何だろうね。何歳になってもわからないよ」

大人気シリーズの『東京バンドワゴン』も第十九弾。今回のテーマ「LOVE」を、ホームドラマでどう料理するか。その苦心と覚悟とは。

-

新刊案内2024年04月26日

新刊案内2024年04月26日

新刊案内2024年04月26日キャント・バイ・ミー・ラブ 東京バンドワゴン

小路幸也

愛を歌って生きていく。いつにも増して「LOVE」にあふれた大人気シリーズ第19弾!

-

新刊案内2024年04月26日

新刊案内2024年04月26日

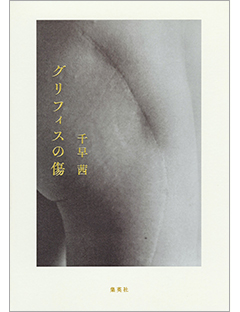

新刊案内2024年04月26日グリフィスの傷

千早茜

からだは傷みを忘れない――「傷」をめぐる10の物語を通して「癒える」とは何かを問いかける、切々とした疼きとふくよかな余韻に満ちた短編小説集。

-

インタビュー・対談2024年04月20日

インタビュー・対談2024年04月20日

インタビュー・対談2024年04月20日青羽 悠「大学生活を送りながら書いた、 リアルタイムな京都、大学、青春小説」

一人の青年の大学四年間を描いた青春小説。大学生活とは? 大人になることとは?

-

お知らせ2024年04月17日

お知らせ2024年04月17日

お知らせ2024年04月17日小説すばる5月号、好評発売中です!

注目は赤神諒さんと宇佐美まことさんの2大新連載! 本多孝好さん初の警察小説の短期集中連載も必読。