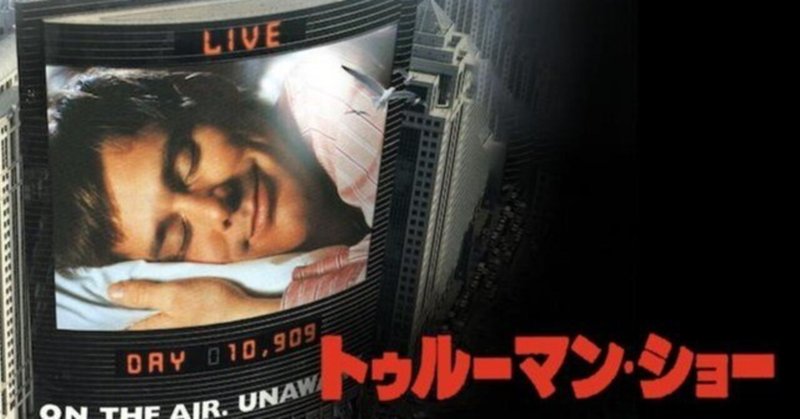

いつかどこかで見た映画 その176 『トゥルーマン・ショー』(1998年・アメリカ)

“The Truman Show”

監督:ピーター・ウィアー 脚本:アンドリュー・ニコル 撮影:ピーター・ビジウ 出演:ジム・キャリー、エド・ハリス、ローラ・リニー、ノア・エメリッヒ、ナターシャ・マケルホーン、ブライアン・ディレイト、ホーランド・テイラー、ピーター・クラウス、ポール・ジアマッティ、ハイジ・シャンツ、ウナ・デーモン、フィリップ・ベイカー・ホール

(この文章は、1998年10月に書かれたものです。)

ジム・キャリーが、ピーター・ウィアー監督と組む! 最近の映画で、これほど意外性に満ちた組み合わせも珍しいのではあるまいか(……最近でいえば、ほとんど何かの冗談かと思っていたら本当に実現してしまったゴダールとアラン・ドロンの組み合わせによる『ヌーヴェルヴァーグ』に匹敵する、とはちと大げさだが)。かたや、快進撃を続けるマネーメイキング・スターの大人気コメディ俳優、いっぽうは、どこか神秘性すら漂わせる映像でハイブラウなエンターテインメント作品を手がけてきた才人。もっとも、これまでもブラック・コメディ(『キラー・カーズ パリを食べた車』)や刑事ドラマ(『刑事ジョン・ブック/目撃者』)、戦争映画(『誓い』)、ロマンチック・コメディ(『グリーン・カード』)など手広くジャンル映画を撮りながら、それぞれこの監督ならではというべき“オリジナル”な傑作たらしめてきたピーター・ウィアーなのだ。彼なら易々と、これまでにない「ジム・キャリー主演作品」を見せてくれるに違いないだろう。

が、それでもやはりある種の胸騒ぎというか、この両者の組み合わせが期待と不安のいりまじる「好奇心」を刺激するのは、とどのつまりがこれまでのジム・キャリーの主演作品を知るものにとってその個性[キャラクター]というか“芸風”が、どう考えてもピーター・ウィアー監督にはミスマッチではないのか、と思えてしまうからだ……。ということで、さて、その中身のほうはいかがなものであったのか。

映画は冒頭、世界的に著名なTVプロデューサーとして紹介されるクリストフ(エド・ハリス)のインタビュー風景を映しだす。そこで語られるのは、人生とメディアをめぐる抽象的かつ哲学的な思弁。でも、彼が何を言おうとしているのかは今ひとつわからない。

するとすぐさま場面が変わり、パステルカラーの建物がならぶ街並みとトゥルーマン(ジム・キャリー)が登場。ふりそそぐ港町の陽光と不自然なまでの青い空のもと、どうやら彼はこれから出勤するところらしい。お隣の一家と朝の挨拶をかわし、自転車で出かける看護師の妻メリル(ローラ・リニー)を見送るトゥルーマン。それにしても、彼を捉える映像が奇妙に“主観的”な印象をあたえるのはなぜなんだろう? ときにはあからさまに“のぞき見ている”かのような、「窃視」風の画づくりすらあるのだ。そして突然、空からトゥルーマンの足もとに落下してくるスタジオの照明用ランプ……。

ぼくたち観客はここにきて、どうやらトゥルーマンをとりまくその世界が“虚構[フィクション]”なのではないか……と疑いはじめる。どうして本作のタイトルが「トゥルーマン・“ショー”」だったのかに、あらためて思いいたるのだ。けれど、まだ釈然としない部分が多すぎる。ではこれは、先に登場したクリストフが制作している「トゥルーマン」という青年が主人公のドラマ、あるいはその撮影風景をぼくたちは見てきたというわけか。だが、それにしてはランプが落下しても「NG」として撮影が中断とはならないし、そもそも主人公であるこの青年は、あまりに“撮られる”ということに無自覚というか無防備すぎるんじゃあるまいか。

そろそろ、ぼくもタネあかしに入ろう。保険会社のセールスマンとして平凡な日常を生きるトゥルーマンだが、その生活は、24時間ノンストップで全世界のTVにライブ中継されていたのである! 彼を取り巻く世界は、街も、海も、空も、すべて巨大なドーム内に造られたセットで、街の人々は全員がエキストラ。トゥルーマンの妻や友人、実の母親すら役者たちなのだ。

そうした、何もかもTV番組のための舞台にあって、ひとりトゥルーマンだけが何も知らない。生まれたその日から自分の人生がクリストフの手によって与えられ、「見せ物[ショー]」にされていることなど思いもよらないのである。いわば彼は、周囲がよってたかって彼をだます『どっきりカメラ』的な世界をずっと生きてきた(というか、生きさせられてきた)わけだ。ただトゥルーマンの場合、誰もそれが“虚構[ウソ]”だと教えてくれない。すでに放送がはじまって1万日を超えた今日にいたるまでだまされ続け、彼は視聴者の目に、そしてそんな人々の“欲望”を満たすTVカメラに文字どおり何もかも(!)さらしてきたのである。

もちろんその後、トゥルーマンは自分を取り巻く状況に少しずつ違和感を抱き、必死で取り繕うとするスタッフやキャストたちの混乱ぶりにますます彼の不審の念は増していく。死んだはずの父親がトゥルーマンの前に登場したり(……実はこれ、自分の出番が少なかったことへの不満から、父親役の役者が勝手にセットに忍びこんだというもの。最高のブラックユーモアだ笑)、彼にこれが「TV番組」であることを教えて、なんとか“救いだそう”とする女が現れたり、生まれて一度も街を出たことのないトゥルーマンが「他の街」に行こうとするのをあの手この手で引き留めようとしたり、“舞台裏”は大騒ぎ。ドラマはどんどん不条理かつナンセンスな色合いを深めていくのである。

このあたりで、たとえば『マスク』や『ライアーライアー』、『Mr.ダマー』などを大好きなアナタはきっと身を乗り出すことだろう。そう、ジム・キャリーという男は、自分がおかれた状況にいつも過剰に適応し解決しようと狂奔する演技(特に、あの顔!)において精彩を放つコメディ俳優であったのだから。ところが、映画はそこから意外な方向へと観客を導いていく。見る者を笑わせるのではなく深い“内省”へと誘う──感動させるのだ。

これまで何の疑いもなく生きてきた自分の人生が、他人から仕組まれ、与えられてきたものだった。なかんずくそれはメディアによって「見せ物[ショー]」となり、世界中の人々に娯しまれてきたというのだから……まったく、なんという不条理!

しかしこの設定そのものは、SFやメタ・フィクションものと呼ばれる小説の読者なら特に驚くほどのことはないかもしれない。たとえば、平凡な一市民の私生活[プライバシー]がとつぜんマスコミの脅威にさらされる筒井康隆の短編『おれに関する噂』や、ひとりの女性がアメリカ近代史の裏面にひそむ壮大な“陰謀”(歴史に封印された帝国の逆襲!)に遭遇し、その謎を解明しようとする。が、実はその陰謀そのものがとある大富豪によって仕組まれた“偽の現実[フィクション]”だったのではないかと語る、トマス・ピンチョンの『競売ナンバー49の叫び』等々、いくつも挙げることができるだろう。あるいは永井豪のコミックだったと思うのだけど、突然どこかの戦場に放り出された何人かの男女が正体不明な敵と悲惨な戦闘を繰りひろげるものの、最後に自分たちがゲーム・プレイヤーの記憶をインプットされた「戦争ゲーム」の“駒”にすぎないと知らされる、どこかフィリップ・K・ディック風の作品もあった。

それらの多くは、主人公たちをめぐる不条理な状況を際だたせることで、われわれの抱く「現実」への一枚岩的な確信に揺さぶりをかけ、ひいては「自分とは何か」という実存というか存在論的根拠を問い直そうとするものだ。ぼくたちが〈個〉として独自性だの尊厳だのといくら叫んでみても、そんなものは単なる「幻想」というかフィクションにすぎないのじゃないか……(そういえばこの『トゥルーマンショー』の脚本を書いたアンドリュー・ニコルは、自身の監督・脚本作『ガタカ』において、遺伝子の優劣による絶対的な身分階級のもと人々の管理=監視が徹底化された未来社会で、そんな運命に逆らい“定められた「自己」からの脱却”をはかるという主人公の姿を描いていたのだった「アイデンティティー」をめぐる寓話的作風として、この両作はぜんぜん似ていないがそれでも通底している)。

だが前述のとおり、そこからこの映画は単なるシニカルな“不条理劇”とも、メディア批判をこめたアイロニカルな“笑い”ともちがう、一種普遍的な「感動」へと見る者を誘うのだ。このあたり、やはりピーター・ウィアー監督作品以外のなにものでもないな、と思うのである。

……あるインタビューよると、監督のピーター・ウィアーは《脚本のアンドリュー・ニコルと話し合い、初めはニューヨークになっていた舞台を、海に囲まれた小さな島に変え、ラストシーンも変更した》という。もとの脚本にあったラストシーンがどんなものであったか、ぼくは知らない。が、おそらくは『ガタカ』と同様この映画も「管理された個人とそこからの逸脱(=反逆)」という文脈で語られかねない物語を、しかしこのラストで「父と子」のドラマにシフトしてみせたのだ。ここでいう「父」とはもちろんクリストフであり、彼は「子」であるトゥルーマンに言う。「私はおまえに何の汚れもない美しい世界と日常をあたえ、しかもおまえの人生のすべてを見守ってきた。今さら外の汚辱と混乱に満ちた〈現実〉になど、出ていくこともあるまい。私の造ったこの世界にとどまることが、おまえの幸福なのだ」と。まるで神のように(……実際トゥルーマンにとって彼は“創造主”であり、神そのものなのだが)、ドームの天井(=天界)から語りかけるクリストフ。

それを宗教的なというか、みずから“エデンの園”を出ていこうとする人間[アダム]の寓話[メタファー]としてみることも可能だろう。しかしピーター・ウィアー監督はここで、あくまでも「子」が「父」を乗り越えることの成長物語[ビルドゥングスロマン]として見立てている。だからこそ、最後にトゥルーマンがとった“行動”に見るものは深いシンパシーと感動をおぼえずにはいられないのだと、ぼくは思う。

そう、この映画は「虚構のなかの虚構(メタ・フィクション)」としての重層的なドラマのうちに「父と子」あるいは「神と人間」をめぐる葛藤劇を見てとることも、「管理」と「監視」をめぐる現代社会を風刺した寓話としても、さらには、とどまることを知らないメディアの“欲望”に対する批判と警鐘をならすものとしても、いろんな見方ができる。けれど最も肝心なのは、だれがどんな視点からこの映画を見ようとも、きっとだれもが主人公であるトゥルーマンを心から愛さずにはいられないだろうことだ。演じるジム・キャリーの好演もあって、ぼくたちはトゥルーマンの一挙手一投足に笑ったり身につまされたりするうちに、いつしかかれのことが他人事とは思えなくなってくる。なぜなら、トゥルーマンが突きつけてくる「ぼくって何?」という問いかけこそぼくたち自身ものであるからだ。そしてぼくたちがなんとかあいまいにやり過ごし、目をそらし続けるその問いに、トゥルーマンはいやおうなしに直面しつつ悪戦苦闘しながら“答え”を見つけようとする。文字どおりかれはぼくたちに成り代わって、「ぼく」とは「わたし」とは何なのかを自問自答し続けるのである。そこには、もはや何ひとつ揶揄や冷笑[シニシズム]はない。

だからぼくたちも、アメリカの『ローリングストーン』誌の評にならってこう言おうじゃないか。──がんばれ、トゥルーマン!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?