評伝:1964年の松本英彦

“Sleepy(スリーピー)”の愛称で親しまれ、日本のジャズの歴史を語るうえで、秋吉敏子や渡辺貞夫と同様に決して外すことのできない偉大なテナーサックス奏者、松本英彦(1926〜2000)

1944年頃に日本のジャズシーンに登場してから、2000年に生涯を終えるまで幾多の名作名演を残してきました。

各年代ごとに印象的な演奏や作品がありますが、今回はその長い活動歴の中でも“1964年”という1年間においての松本氏の活動、演奏に注目して、氏の功績を振り返ります。

なぜ、松本氏のその1年に筆者が強く惹かれるのか。

最後までこの記事をお読みいただいた方に、少しでも共感、関心を持っていただけたら嬉しい限りです。

1964年“以前”の松本英彦

まず本題に入る前に、1964年に至るまでの松本氏の活躍ぶりを振り返ってみましょう。

先述した通り、1944年頃から日本のジャズシーンに颯爽と登場した松本英彦氏。

キャリア初期にまず注目すべき点は、日本初のビバップ演奏を主としたバンド、「CBナイン」への参加が挙げられます。日本ジャズ創成期の名アルトサックス奏者で、自身のビッグバンド「ロブスターズ」を率いて、東京赤坂にあった高級クラブ「ニュー・ラテン・クォーター」のハウスバンドを務めるなど活躍した海老原啓一郎、のちに戦後日本ジャズの夜明けとも言える1954年の伝説のセッション、「モカンボ・セッション」が生まれるキッカケを作った辣腕ドラマーの清水潤らと日本でいち早くビバップに取り組んだという功績は非常に大きいものです。この頃の音源がどこかに残されていたら…「モカンボ・セッション」と並ぶ日本ジャズ史の貴重な記録となるのではないでしょうか。

その後、ビバップスタイルを自家薬籠中のものとした松本氏は、戦後日本に巻き起こったジャズブームの中で最も人気を集めたバンド、「ビッグ・フォア」へ参加。名実共に日本No. 1のサックス奏者として確固たる地位を築きます。「ビッグ・フォア」は壮大なバンド名にふさわしいスタープレイヤーばかり。

ドラムは、日本のジャズシーンの発展に大きく貢献したジョージ川口、ピアノはのちに作曲家として、「明日があるさ」、「上を向いて歩こう」などの国民的大ヒット曲を生み出した中村八大、そしてベースは自身のビッグバンド、「スウィング・ビーバーズ」を率いて活躍、長年紅白歌合戦などのテレビ番組出演でもおなじみだった小野満と、まさに日本ジャズ界のスターが勢揃い。映画の出演や、サントリーがスポンサーとなったライヴ演奏を放送するラジオ番組「トリス・ジャズゲーム」も大きな話題を呼び、トリスウィスキーのポスターにも起用されるほどの人気ぶりでした。それ以外にも彼らの人気にまつわる逸話は数多く残されています。

・1959年の再結集アルバム『オリジナル・ビッグ・フォア』(KING)のアルバムジャケット

前列左より…中村八大、松本英彦

後列左より…小野満、ジョージ川口

撮影場所:国立競技場

「ビッグ・フォア」の後に、現在も続く大手芸能プロダクション、「渡辺プロダクション」の創始者で、ジャズベーシストであった渡辺晋が率いた「シックス・ジョーズ」にも参加。松本氏はこの縁もあってか、渡辺プロダクションに所属していた時期もありました。

こちらではジョージ・シアリングのスタイルに取り組み、同時期にウェストコーストジャズも研究し、自己の音楽に投影。

この当時の松本氏の実力がいかに抜きん出ていたかを如実に表している、ジャズ専門誌「スイングジャーナル」での1958〜59年頃の彼への評を紹介します。

松本は我が国の生んだ、最も国際的な、偉大なプレイヤーであるが、彼のテナーは実に多くの要素を含んでいる。云うなれば現在のモダンテナーの集大成と云えるだろう(大橋巨泉)

(1958年スイングジャーナル5月号「日本ジャズの系譜 テナー・サックス」より一部抜粋)

松本英彦は、我が国では、ほとんど唯一の完全なミュージシャンといえる。音色、音程、技巧、リズム感、フィーリング、コード、バーサタイリティなど、全ての点で、今までの日本人が達し得た最高の水準である。多くのレコードやステージで見せたプレイの、どれをとっても非の打ち所がない。ただ心配なのは、プレイが完成してしまって、スリルがなくなるのではないかという事だけだ

(1959年スイングジャーナル1月号「MUSICIANS OF THE YEAR」より抜粋、編集)

1960年には代表作のひとつ、『松本英彦のモダンジャズ』(テイチク)を発表。御本人も完成後、「本当に思い通りにいい仕事をしたと思っています」と本作のライナーノーツで語っています。

世良譲(ピアノ)、沢田駿吾(ギター)、猪俣猛(ドラムス)、木村新弥(ベース)という当時の中堅若手のトップクラスの面々を従えた松本氏のワンホーンを心ゆくまで味わえる、屈指の名作です。

そして日本ジャズの歴史の中でも屈指の天才ドラマー、白木秀雄のバンドにも1959年頃より参加して大活躍。

現在も大人気のアルバム『祭の幻想』(テイチク)、『Plays Horace Silver』や『Plays Bossa Nova』(いずれもKING)などの名作を連発。

・白木秀雄『祭の幻想』より、

松本英彦作曲の“Just One Or Eight”

・白木秀雄『祭の幻想』より、松本氏のワンホーンによる“You Don't Know What Love Is”

松本氏はテナーサックスだけでなく、ソプラノサックスやフルートも用い、自作曲提供やアレンジにも才を発揮します。アート・ブレイキー&ジャズメッセンジャーズにおける、ベニー・ゴルソンやウェイン・ショーター(共にテナーサックス)のような、いわば司令塔、音楽監督の役回りであったのではないでしょうか。

実際、アート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズが来日した際に松本氏はウェイン・ショーター(テナーサックス)と親交を深めました。

ショーターや、日本に進駐軍として滞在していたハンプトン・ホーズ(ピアノ)などのミュージシャンたちが「日本には“Sleepy Matumoto”というすごいサックス奏者がいる」とアメリカのシーンで口伝えていき、本場のシーンにその名前が徐々に広まっていったのです。

1963年 モントレー・ジャズフェスティバル

1963年9月20〜22日、アメリカの著名なジャズフェスティバル、「モントレー・ジャズフェスティバル」に日本人ミュージシャンとして初めて招待され、単独出演という快挙を成し遂げます。

すでに秋吉敏子の活躍や、渡辺貞夫の渡米で徐々に現地での日本人ミュージシャンの活躍も活路が見えてきた頃とはいえ、この出演は当時の松本氏がいかに日本で飛び抜けた存在であったことを証明する出来事ですし、前述したように日本への来日や進駐軍時代に松本氏と交流したミュージシャンたちからの評価も加味されたからこそではないでしょうか。

3日間開催されたフェスティバル中、松本氏はそれぞれ違うバンドに客演しました。

1日目はジャック・ティーガーデン(トロンボーン)、ジェリー・マリガン(バリトンサックス)、ピー・ウィー・ラッセル(クラリネット)、ジョー・サリバン(ピアノ)と共演。

“Sweet Georgia Brown”と“Fのブルース”を演奏。

2日目はトランぺッターのジェラルド・ウィルソンのビッグバンドと共演。ビッグバンドのメンバーはジョー・マイニ(アルトサックス)、ハロルド・ランドやテディ・エドワーズ(共にテナーサックス)、カーメル・ジョーンズ(トランペット)やジョー・パス(ギター)という錚々たる布陣。そのビッグバンドを背にして、“You Don't Know What Love Is”と“Fのブルース”を吹いたそうです。これは本当に聴いてみたかった…

そして3日目はディジー・ガレスピーのレギュラーバンドにジョン・ヘンドリックス(ヴォーカル)と共に参加した“Vote Dizzy(Salt Peanuts)の演奏が残されています。

当時のディジーのバンドにはジェームス・ムーディー(サックス&フルート)や若き日のケニー・バロン(ピアノ)も参加していました。

こういった名手達の多才な技術とショーマンシップにとても驚き、感心したようです。

若き日にビバップを追いかけた松本氏にとって、そのビバップの始祖の1人であるディジーと同じステージに立ち、共演した事はとても感慨深い出来事だったことでしょう。

・8曲目 “Vote Dizzy(Salt Peanuts)”に参加

このフェスティバル出演と合わせて、松本氏は10月14日頃までアメリカに滞在。

フェスティバル前に日本から着いて早々にサンフランシスコの「ジャズ・ワークショップ」でスタン・ゲッツ(テナーサックス)と共演。

また、ふらりと立ち寄ったロサンゼルスのクラブで、当時は「ジャズ・クルセイダーズ」として活動していた「クルセイダーズ」のライヴに飛び入り、その圧巻の演奏にメンバーたちは驚き、名前を聞いて、あの噂に聞く“Sleepy Matusmoto”である事に驚いたという逸話が残っています。

松本氏はニューヨークにも足を運びます。

ニューヨーク滞在の9月28日から10日間の間に、よくジュニア・マンス(ピアノ)のトリオと共演したそうです。

キャノンボール・アダレイ(アルトサックス)のバンドにも、キャノンボールが遅れてきた時に松本氏が代演する事になり、一度共演したとの事!

そして、このニューヨーク滞在中に鑑賞したジョン・コルトレーンに改めて大きな感銘を受けたそうです。いかに感銘を受けたか、ご本人のお話を引用します。

「これには全然ひっくり返っちゃいました。3日間つづけて聴きに行きましたが、コルトレーンばっかり聴きに行って、ほかのを聴きに行く機会を随分逸してしまいました。〜中略〜 これがすさまじい、吹いているうちにしゃがみこんでしまう。ピーと笛のような音を出したり、とにかく圧倒されました」

(スイングジャーナル 1963年12月号 「モンタレー・ジャズ祭に出演して」語る人 松本英彦 より抜粋、編集)

この渡米で大いに刺激を受けた松本氏の演奏は、翌年さらに充実したものとなっていきました。

1964年 「松本英彦カルテット」の快進撃

年が明けて1964年。

松本氏の活躍は大きく広がります。

時系列的に見ていきましょう。

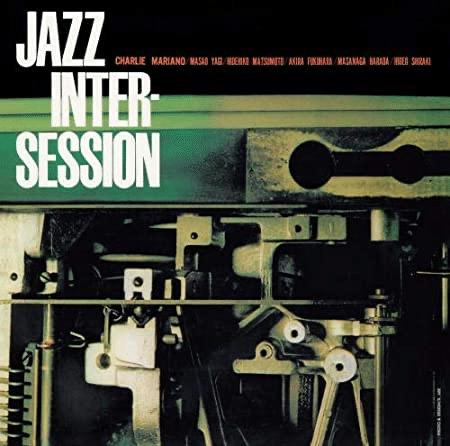

2月 『JAZZ INTERSESSION』への録音参加

当時の国内トップピアニストの1人である八木正生を中心に、昨年まで日本に在住して、多くの日本のジャズミュージシャンと交流を持ったアルトサックス奏者、チャーリー・マリアーノを迎えた『JAZZ INTERSESSION』(KING)の録音に参加します。

このアルバムはビル・エヴァンスが自身の演奏で推進した演奏技法“Inter Play インタープレイ”に対する日本のジャズシーンの回答とも言うべき内容。

八木は1961年発表の『セロニアス・モンクを弾く』(KING)でのモンク研究など、常に新しい奏法に果敢に取り組んできましたが、1964年当時は自己のトリオ(ピアノ、ギター、ベースの編成)でインタープレイに積極的に取り組んでいました。

その一つの成果としてのレコーディングに松本氏も参加したというわけです。

ジョン・コルトレーン、エリック・ドルフィー、そしてオーネット・コールマンに至るまで、常に最新鋭のジャズサックスの表現を追求していた松本氏ですから、こういった演奏でも存分にその力を発揮しています。

このアルバムでの松本氏の演奏の特筆すべき点はテナーサックスよりもソプラノサックスをメインで使用している点です。

収録曲の“Santa Barbara”におけるマリアーノのアルトサックスと絡み合う松本氏のソプラノサックスの素晴らしい演奏を聴くことができます。アメリカのシーンでもトップクラスの腕前を持つマリアーノと肩を並べてインタープレイに挑めるプレイヤーは国内では松本氏以外にはそうそういなかったのではないでしょうか。実際、当時のマリアーノは松本氏のソプラノサックスを高く評価しています。

もちろん代名詞であるテナーサックスも“Rootie”で豪快に歌い上げています。

・『JAZZ INTERSESSION』より、“Santa Barbara”

4月 「松本英彦カルテット」結成

1964年3月頃まで白木のバンドに在籍した松本氏は4月についに自己のバンドを結成。

1959年から1965年まで日本在住だったクラリネット奏者、トニー・スコットの薫陶を受けた菅野邦彦(ピアノ)、そしてトニー、菅野との共演歴のある鈴木勲(ベース)、ジョージ大塚(ドラムス)という、当時新進気鋭のメンバーを抜擢。一説には鈴木より松本氏へバンド結成を打診したという話もありますが、とにもかくにも松本氏は彼らと共に更なる高みへ登り詰めようとしていきます。

結成当時、自身のバンドのこれからについて、松本氏は次のように話しています。

「この間(筆者註:1963年のモントレー・ジャズフェスティバルでの渡米経験のこと)アメリカを廻って色々聴いてきたものも1つのキッカケになったけど、いつかは自分でやりたいと思っていたので、4月から思い切って自分のグループを作ることにしました。まあ線としては、ジョン・コルトレーン・カルテットのようなものになるでしょうが、全部レパートリーは自作で固めます。編曲は私と菅野邦彦で担当しますが、別に菅野邦彦がオルガンを弾いたスイング風の演奏もやる予定」

(1964年スイングジャーナル3月号 「日本のジャズ・ニュース」より抜粋、編集)

5月 勝新太郎主演映画『ど根性物語 銭の踊り』のサントラ参加

市川崑監督、勝新太郎主演のアクション映画、『ど根性物語 銭の踊り』(大映 1964年5月公開)の劇中音楽に結成して間もない「松本英彦カルテット」が参加。音楽はハナ肇と宮川泰。

江利チエミや船越英二、さらに「トリス・ジャズゲーム」の司会であったロイ・ジェームスなどが出演。

巨悪に単身立ち向かう勝新演じる主人公、町田八百の活躍を「松本英彦カルテット」の演奏が盛り上げます。録音の少ない、このカルテットの貴重な記録でもあります。

7月「World Jazz Festival」に松本英彦カルテットが日本代表として出演

1964年の日本は東京オリンピック開催に沸いた年ですが、ジャズシーンでも「World Jazz Festival」が同じく東京はもちろん、大阪、京都、名古屋、札幌で開催され、好評を博しました。

このライヴイベントは海外からのジャズミュージシャンが頻繁に来日するようになった当時の日本といえども、それまでよりもかなり大規模なスケールでの開催となりました。

なんといっても目玉は帝王マイルス・ディヴィスのクインテットの来日。

ハービー・ハンコック(ピアノ)、ロン・カーター(ベース)、トニー・ウィリアムス(ドラムス)、そしてこの時のテナーサックスはトニーの推薦でサム・リヴァースが参加。

この時の演奏は公式には『Miles in Tokyo』(CBS/SONY)に収められています。

その他にもJ.J.ジョンソン(トロンボーン)やソニー・スティット(アルト&テナーサックス)、ウィントン・ケリー(ピアノ)のトリオ(ベースがポール・チェンバース、ドラムスがジミー・コブ)、ジーン・クルーパ(ドラムス)、カーメン・マクレエ(ヴォーカル)などといった錚々たるメンツが出演しました。

そして開催国である日本からは「松本英彦カルテット」が代表として出演。

自分たちのオリジナルを中心にした熱演は非常に高い評価を得ましたが、中でも来日した海外のジャズミュージシャンたちは彼らが演奏した“リンゴ追分”の演奏に大いに感激したそうです。

またこのコンサートにおける松本英彦カルテットの締めくくりの曲は松本氏作曲、ソプラノサックスで演奏された“ベトナムに平和がくる時”だったということも1964年という時代を象徴しています。

松本氏もこの「World Jazz Festival」の出演にかなり刺激を受け、次のように語っています。

「特にマイルス・ディヴィス楽団より学ぶところ大。これから、モダン・ジャズもフリー・ジャズ、アブストラクト・ジャズの時代が来ることは、もう避けられないでしょう。そして何と魅力のある音楽であることよ」

(1965年 スイングジャーナル1月号「人物往来」より一部抜粋)

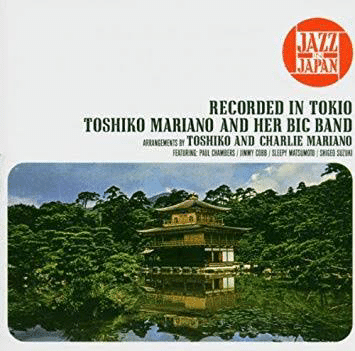

7月 秋吉敏子(トシコ・マリアーノ)の『Toshiko & Modern Jazz』録音に参加

「World Jazz Festival」でJ.J.ジョンソンのバンドメンバーとして帰国していた秋吉敏子をリーダーとし、同じく来日していたポール・チェンバースとジミー・コブをリズムセクションに日本のジャズシーンの当時のオールスターホーンセクションたちが共演するアルバムが制作されました。トランペットには若き日の日野皓正も参加しています。

プロデュースは著名なジャズ評論家であり、自らもピアニスト、作曲家として活躍したレーナード・フェザーが担当。またアレンジは当時の秋吉のパートナーであったチャーリー・マリアーノによるもの。

・国内初版のオリジナルジャケット

※アルバム写真提供:Jazz Records Seeed

・現在の国内発売向けのアルバムジャケット

・海外発売向けのアルバムジャケット

表面に“Sleepy Matsumoto”と記載

秋吉はのちに自身のビッグバンドを率いて、幾多の名曲名演を残していくわけですが、彼女のリーダー名義としてのビッグバンド作品の最も初期のものといえる本作。全曲がビッグバンドでの演奏ではなく、J.J.ジョンソンの名曲“Lament”はピアノトリオでの演奏。

そして、レーナード・フェザー作曲の“Land of Space”では前述のピアノトリオに松本、宮沢昭のツーテナー、トロンボーンの鈴木弘が加わるクインテット。続く“Walkin'”では鈴木が抜けて、松本がソプラノサックスに持ち替えて収録されています。

2曲のコンボでの演奏に抜擢される松本及び宮沢がいかに当時、ミュージシャン達の中でその実力が高く評価されていたことがわかる人選。

特に“Walkin'”での『JAZZ INTERSESSION』でも披露したコルトレーンやドルフィーの影響を感じさせる松本のソプラノサックスの熱演はアルバムの大きな聴き所です。

1964年 Combo of The Year受賞

人気実力共に充分な「松本英彦カルテット」は黒柳徹子や坂本九が出演していたNHKの人気番組、「夢で逢いましょう」に2年間レギュラー出演。

なんと1964年11月7日放送回のタイトルは「吹きも吹いたり 松本英彦」!

さらに「モダンジャズ1964年」と題したコンサートで1964年の怒涛の活躍の成果を示し、群雄割拠の日本ジャズシーンの中枢に大きな足跡を確実に残しました。

その八面六臂の活躍によって、「松本英彦カルテット」はスイングジャーナル誌が選定した1964年に最も活躍したバンドに送られる「Combo of The Year」に選出。

ジャズ評論家のいソノてルヲはこのカルテットの演奏を「日本ジャズ史上のオール・タイム・ベスト」と絶賛。

また、実際に当時の松本氏および「松本英彦カルテット」の演奏を目の当たりにした関西ジャズ界の重鎮ベーシスト、宮本直介氏曰く、

表現力、テクニック全てにおいて、どのテナーサックス奏者よりも格上だった。特に60年代中期、コルトレーンを完全に消化した松本英彦カルテットのすごさは、この世の物とは思えないほど素晴らしかった。

と言わしめるほどでした。

当時のカルテットの演奏が聴ける貴重な記録としては、流行雑誌「平凡パンチ」の企画から生まれた、読者から応募した人気曲をジャンル問わずジャズアレンジして、当時の人気バンドが演奏するオムニバスアルバム、『モダン・パンチ For You』(1965年 KING)があります。松本英彦カルテットはアントニオ・カルロス・ジョビンの代表曲“イパネマの娘”とマリアンヌ・フェイスフルのヒット曲“かわいい小鳥”の2曲参加。どちらもアレンジは松本英彦氏が担っています。

特に“かわいい小鳥”での松本氏の猛烈なブロウは短い演奏時間ながらインパクト抜群です。

“1964年”を駆け抜けた末に

テレビ出演による抜群の知名度を活かし、彼らのコンサートは各地盛況。特に労音(勤労者音楽協議会)のコンサートは貴重な収入源となったようです。

さらに渡辺プロダクションには給料制で所属していたので、金銭的にも安定していました。またメンバー全員が大のスポーツカー好きという華やかさ。

まさに栄華を極めて、さぞ順風満帆かと思いきや、輝かしい成功の裏で徐々にバンドには亀裂が生じ始めます。

テレビでの定型的な演奏、労音コンサートなどでの毎回お決まりのプログラムに、若きメンバーたちのフラストレーションは募るばかり。

菅野も鈴木も大塚も、それぞれが表現したい音楽を自由に創作、発表する機会を求めて、制約の多い「松本英彦カルテット」のレギュラー活動から離れていき、結成からわずか約2年ほどでカルテットは自然と消滅していきました。

その後、菅野、鈴木、大塚はそれぞれの方法で日本のジャズシーンで大いに活躍していったのは多くの方がよくご存知でしょう。

このトリオで録音されて、現在も和ジャズの名盤として愛されているのが鈴木勲の『Blow Up』(1973年 Three Blind Mice)です。

このメンバーと共に松本氏が日々熱い演奏を繰り広げていたことを考えると、それを実際にライヴで聴けた方は羨ましい限りです。

もちろん松本氏も日本のジャズテナーサックス奏者の重鎮として晩年まで精力的に活動し、素晴らしい作品を数多く残しました。

1977年には文化庁芸術祭大賞受賞。

1988年には芸術選奨文部大臣賞受賞、1991年には紫綬褒章も受章するなど輝かしい経歴が後年まで続きます。

しかし…歴史に「もしも」はないというのは重々承知であえて書きますが…

もしも、1964年の「松本英彦カルテット」が単独のオリジナルアルバム制作に入り、発表していたら…今でも充分に尊敬を集める松本氏ですが、さらに凄まじい評価を得ていたはずです。

筆者が彼らのレコーディングを確認できたのは先述の『モダン・パンチ For You』のみです。

1964年の前後、前はキングレコードが積極的に日本のジャズの録音に力を入れ、後となる1960年代後半からは「Takt(タクト)」、1970年代からは「Three Blind Mice(スリーブラインドマイス)」が若手ミュージシャンを中心とした録音で名盤を多く生み出しましたが、ちょうど松本英彦カルテット全盛時は日本人による本格的なジャズアルバム制作が国内で積極的ではなく、落ち着いてしまっていたように思います。

オリジナルの「松本英彦カルテット」の結成と活動が、ほんの少し前後していたら、後世にはっきりとした形を残して、その功績を感じ取ることができたのではないでしょうか。

いや、もしかしたらスタジオに入ったものの、自分たちの納得のいく形にならずにお蔵入りしたのかもしれない…はたまた内容は申し分ないものの、発表するタイミングを逸して、そのまま何らかの事情で発表できない音源が残っているかもしれない…

BLUE NOTEレーベルの未発表音源や、ジョン・コルトレーンの『THE LOST ALBUM』のような世紀の発見が将来あるかもしれない…そんな事をいろいろと考えてしまいます。

解散から十数年、松本の「南里文雄賞」(1年間で最も活躍した日本のジャズミュージシャンに贈られていた賞)受賞記念として、伝説の「松本英彦カルテット」の面々が再結集して『FOR WINGS』(1978年 Full House)を発売。

当時はすでにそれぞれが一国一城の主たち。アルバムタイトルが表すように対等に語り合うような作品となっています。在りし日の伝説のカルテットの面影をしみじみと感じます。

彼らが好んでいたスポーツカーのごとく、わずか約2年間を全速力で駆け抜けていった「松本英彦カルテット」

その活動を中心とした松本英彦氏の1964年の濃密な1年間は、のちの日本のジャズシーンにとって、大いなる飛躍の礎となったことは間違いありません。

その事をぜひ読者の方の心の片隅に留めておいていただけたらと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

〈参考文献〉

・「スイングジャーナル」各誌

1958年5月号

1959年1月号

1963年12月号

1964年3月号

1964年9月号

1965年1月号

1965年10月号

・「スイングジャーナル」1966年5月臨時増刊

「ジャズ・レコードのすべて」より“日本のジャズとそのレコード”

著:瀬川昌久

・「ジャズと生きる」(岩波新書)著:秋吉敏子

・「マイルスとコルトレーンの日々」(晶文社)

著:植草甚一

・松本英彦『SAMBA DE SUN』ライナーノーツ

著:油井正一

〈参考URL〉

・菅野邦彦さんホームページ内

「Behind The Scene」

第14章 松本英彦カルテット時代

http://suganokunihiko.com/wp1/behind-the-scene

〈Special Thanks〉

・Jazz Records Seeed

https://www.seeed.net/

記事を最後まで読んでいただき、ありがとうございます。もしよろしければサポートお願いします。取材活動費やイベント運営費用などに活用させていただきます。何卒よろしくお願い致します。