「おかしゅうて、やがてかなしき」 岡本喜八と戦中派

新たに発掘された若き日の日記をひも解きつつ、映画監督・岡本喜八の実像と戦中派の心情に迫るノンフィクション

ふと目に留まった広告にびっくりして、いてもたってもいられずに注文していました。

岡本喜八といえば『独立愚連隊』『日本のいちばん長い日』『ダイナマイトどんどん』『肉弾』などの、私も大好きないわずもがなな大監督です。

1924年(大正13年)生まれの監督の若い日というからには昭和の前半、まさに戦争に向かうまっただなか、後年の太平洋戦争と喜劇にこだわり抜いた作風との関わりがいやがうえにも期待されます。

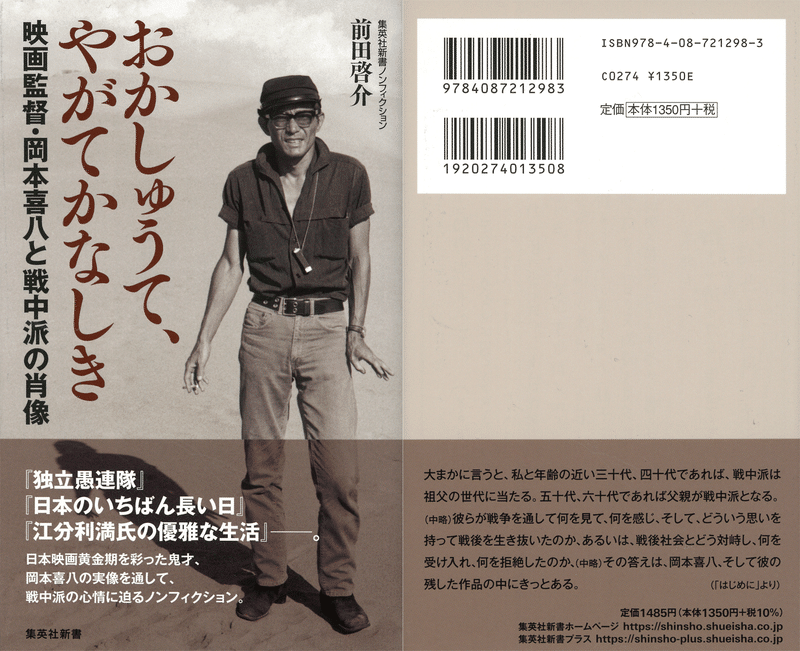

やがて到着したのが前田啓介『おかしゅうて、やがてかなしき 映画監督・岡本喜八と戦中派の肖像』(集英社新書、2024)。もう夢中で読みました。

構成は全四章のうち三章までを使って監督になるまでの前半生が描かれます。

しかし、最も気になっている若い時期の日記について、帯の前後を見てみてもどこにも記載はなく、おまけに「はじめに」にもまったく触れられていないので、「これはもしかしてやられたか?」と嫌な予感が募ってきました。

これまでにも某軽巡洋艦についての本で、乗組員が当時の日記を資料に解説するといううたい文句に惹かれて読んでみたものの、その日記の原文はもとよりどういう状況でいつからいつまでつけていたものかなどといった基礎情報さえ記載されていないという代物に出くわしたこともあるので、今回もそのパターンではと身構えてしまったのです。

けれどもこれは杞憂でした。逸る気持ちを抑えきれずぱらぱらと先のページをめくっていますと、第二章の早々で日記の発見の状況が語られ、昭和17年(1942年)9月18日から翌18年11月7日までの記述である旨がしっかりと書かれていて、ほっといたしました。

そこで改めて本文内容を見ていきましょう。

第1章「米子」は鳥取県米子市に生まれた喜八が大学入学のために出発するまでの十八年の歩みを、家族構成や育った土地環境、そして世相背景(特に戦争)が並行して語られていきます。

ここでは、母や姉の死と、それにまつわる父への不信の芽生えなど重要な出来事もありますが、むしろ当時の世界がどういう状況にあったのかという教科書的な概要が焦点となっています。

第2章「なぜ死なねばならないのか」は、明治大学商科に入学し東京の住人となった喜八の青春の日々となります。

ここで新発見の日記が存分に活用されています。

十代の後半から二十歳に向かう時期、多くの人が自分を取り巻く世界を知り、そして自分をその世界の一部にどう組み込むかに向き合う時期。

父親の希望により銀行員となるために上京した喜八は、しかし東京で多くの映画と出会い、自らの意思として映画に携わる仕事につくことを選びます。

同時に昭和前期の青年はもう一つの世界とも対峙しなければなりませんでした。戦争です。

もとより大日本帝国憲法下では二十歳より徴兵を受けることが義務付けされており、さらに1943年からは十九歳に引き下げられ、それまでは兵役が免除されていた文科学生も入隊を余儀なくされます。

こうした環境の変化は戦時下にあることを意識づけさせ、

私は私の寿命を二十一か二、よっぽどうまく行って三と踏んだ

と、自覚的に世界と向き合い身の処し方を決めると同時に、その意思を完全燃焼させて死ぬことをも決心しないわけにはいかないのでした。

この章ではわずか三年の間で、くり上げで短縮させられた大学生活を駆け抜け、東宝の助監督としての仕事を得たものの三ヶ月足らずで勤労動員され、やがて赤紙による徴兵が行われるまでの、状況の変化となにより自分の人生の終わりに対する決意の萌芽が、後年に書かれたエッセイの文章とそれを補完するように日記の文章を多く引用しつつ丹念に描かれていきます。

第三章「早生まれ」は、1945年(昭和20年)1月10日に陸軍工兵学校に入学してからの戦争末期の体験が主に語られてゆきます。

発見された日記は1943年までで終わっているので、ここは既出の資料を参照するばかりかと思われましたが、そうではなく、むしろこの章こそが本書の白眉というべきインパクトを放っています。

それを支えているのが二つの疑問です。

まず一つ目は、1943年に徴兵はそれまでの二十歳から十九歳に引き下げられたことは既に述べましたが、それではどうして1924年生まれの岡本喜八の召集が43年でなく翌44年だったのか。

二つ目は、喜八のエッセイでもたびたび語られる1945年4月29日の豊橋予備士官学校の空襲の実態とはどのようなものだったのか。

後者について少し説明しますと、迫る本土決戦に備えて陸軍工兵学校は在学中の生徒を、更なる訓練のために愛知県豊橋と福岡県久留米の両予備士官学校に送ることになりました。その準備のために喜八達一部は先発部隊として送られたのですが、その士官学校の校庭に到着した途端B29の爆撃に遭い、喜八のほか数人を除いて訓練兵は全滅したとされています。

硝煙の中はただもう泥絵具で描いた地獄絵の惨状だった。目の前で、片手片足を吹っ飛ばされた戦友が、「チキショウ! チキショウ!」とわめき乍ら、残った手でハミ出したハラワタを押し込んでいた。背中で「岡本候補生!」と叫ぶ声が聞こえた。見ると、破片で頸動脈を斬られたらしい戦友が、大アグラをかいて血のホトバシる首筋を押えていた。「止めてくれ、岡本。血が止まらねえんだ!」血の雨の中でそいつの首っ玉に齧りついていたが、間もなくそいつも大アグラのまま突っ伏して仕舞った。

岡本喜八を論じる際に必ずといっていいほど参照される凄絶な体験ですが、これまで実証的な考察が行われていない点に思い至った著者は、問題の日に起こった空襲実態はどのようなものだったのかの調査に乗り出します。

すると意外にも現れたのは、当日にそのような大きな被害のあった空襲はなかったとする反証でした。

果たして岡本喜八は自らの戦争体験の、ひいては監督する映像作品の箔付けのためにありもしなかった空襲をでっちあげたのでしょうか。

現地や体験者のもとに残された多くの資料を渉猟し、実際に起こった事、岡本喜八の見たもの、そしてそれを受けての思いに対峙してゆこうとする、着実ながらも気迫に満ちた足取りは息を飲む熱意に満ちています。

この二つの疑問への解答は、鉛のように重く静かにのしかかってきます。

こうして描かれた三つの章での少年から兵士に至る岡本喜八の体験や思いが、最終第4章「戦中派」でおいて、東宝に復帰後十五年という長い助監督時代を経てようやく掴んだ映画監督の地位から作り上げた映画にどのように反映しているかが解説されてゆきます。

『独立愚連隊』『江分利満氏の優雅な生活』『血と砂』『日本のいちばん長い日』『肉弾』『激動の昭和史 沖縄決戦』『ダイナマイトどんどん』『近頃なぜかチャールストン』といった映画の数々がシナリオを含めて検討されて岡本喜八の考えを読み解こうと試みられると同時に、出演した俳優や原著者の発言を引き、存命の人物にはインタビュー行うことで外部から見た岡本喜八像を捉える努力もなされています。

そこで重要なキーワードとなるのが章題にもなっている「戦中派」です。

太平洋戦争当時二十歳前後であった、社会に出ることに自覚的になることと自らの命を投げ出すことを同時に迫られた世代の、その経験と考えがどのように作品に影を落としているのか、これまでの三章で解説された姿が改めて映像作品と対照検討されていきます。

そうして岡本喜八の同時代性と、そこから逸脱する個性が見えてきます。

かつて見た映画の場面を、本書の喜八像を通して思い返すと、それぞれで「ああ、あそこにはそういう意図があったのか」「もしかしてあそこも」などという新たな感慨が沸き起こってきます。そして未見の作品はもちろん、思い出にある作品も新たに観賞したい欲求が高まってきます。

丹念な労作であり、資料としての価値も高く、なによりページをくる手を止められなくなる面白さに満ちた一冊なのですが、残念に思う個所もあります。

それは書名となっている「岡本喜八と戦中派の肖像」といえるほどには、岡本喜八以外の戦中派像が比較対象として取り上げられていないことです。

特に『戦中派不戦日記』の刊行以降戦中派という言葉と切り離しづらく、また岡本喜八が生前最後に撮ろうとしていた映画の原作者でもあり影響を看過しがたい山田風太郎の扱いは、必ずしも妥当とはいえない部分が散見されます。

ただ、新書の性質上、そこを求めるのも無理な話とも思えます。あとは読者のひとりひとりが、本書で得られた岡本喜八の肖像をもとに、自分の興味のある戦中派にアプローチするべきとして残してくれているのかもしれません。

ここまでお読みいただきましてありがとうございます! よろしければサポートください!