コラム

<期間限定公開> 特別トークセッション「アピチャッポン その魅力」

アナルコ・アニミズム展の関連記事として2022年6月5日(日)に開催した有料特別トークセッション『アピチャッポン その魅力』のテキスト& 動画アーカイブを会期中のみ期間限定で公開いたします。(2023年6月10日〜8月31日)

タイトル:「アピチャッポン その魅力」

日 時: 2022年6月5日(日)

『ブンミおじさんの森』上映会 13:00〜 講演会・座談会① 16:00~

会 場:田並劇場(和歌山県串本町)

ゲストスピーカー:中村紀彦(映像・映画理論研究者)

武井みゆき(配給会社ムヴィオラ代表)

聞き手:林 憲昭(アーティスト 「田並劇場」企画・運営)

藪本 雄登(「紀南アートウィーク」実行委員)

【ゲストスピーカー 中村紀彦(なかむら のりひこ)さん】

映像・映画理論、主にアピチャッポン・ウィーラセタクン監督作品を研究。共著に『アピチャッポン・ウィーラセタクン:光と記憶のアーティスト』(フィルムアート社、2016年)、『躍動する東南アジア映画』(論創社、2019年)、『小津安二郎 大全』(朝日新聞出版、2019年)など。2022年3月には、アピチャッポン監督の最新映画公開に合わせ、批評雑誌『ユリイカ』にアピチャッポン論とクロニクルを寄稿。https://researchmap.jp/Norichatpong

【ゲストスピーカー 武井みゆき(たけい みゆき)さん】

映画配給会社ムヴィオラ代表。

人は、聴いた音楽、観た映画など、全てのものから影響を受けながら形成されている。何か、少しでも変化を起こすきっかけになれば。ムヴィオラでは、社会性、芸術性、物語性が強い映画、そして、ムヴィオラだからこそ紹介できる映画を配給している。映画配給・宣伝、映画関連パンフレット、関連書籍の編集出版を手掛ける。https://moviola.jp/

「アピチャッポン その魅力」

目次

1. 中村紀彦さんの紹介

2. アピチャッポン・クロニクル

3. アピチャッポンの出身地とタイでの立ち位置

4. 映画館という装置

5. タイ映画史へのアンチテーゼ

6. 『ブンミおじさんの森』

7. アピチャッポンと記憶

8. 『ブンミおじさんの森』から抜け出すために

9. アピチャッポン・ウィーラセタクンの作品

10. 東北タイからアメリカへ

11. アピチャッポン映画の「Organic(オーガニック)」

12. アピチャッポン映画と音楽

13. アピチャッポン監督参考記事の紹介

14. アピチャッポンはシャーマンか?

15. プロジェクターからの光源

16. 「オーガニック」からつながる熊野

17. 多様に開かれた時間と美的感覚

18. 質疑応答

1. 中村紀彦さんの紹介

林さん:

本日は、ここ田並劇場でアピチャッポン・ウィーラセタクン(Apichatpong Weerasethakul)監督の『ブンミおじさんの森』の上映が実現できたことを嬉しく思っています。

第2部は、講演会&座談会としまして、「熊野でアピチャッポンということ」というお題でお届けしたいと思います。私自身、熊野は、日本でも特殊な地域ではないかと思っていて、ここでアピチャッポンを体感して、みなさんのインスピレーションの元になるようなことが起きればいいなと思っています。

まずは、中村紀彦さんより、アピチャッポンの考察をお願いしたいと思います。では、よろしくお願いします。

中村さん:

ありがとうございます。アピチャッポンの研究/批評をしております、中村と申します。

きょう、ここ田並劇場で『ブンミおじさんの森』が上映されたことは、ほんとうに素晴らしいと思います。アピチャッポンは自身が青年期まで過ごした東北タイのコーンケンに、古典映画からインディペンデントな映画作品まで上映する「映画館」を作るのが夢だと言っていました。それは、これまでじぶんの作品が届かなかった場所や人々に寄り添うことであって、出会う機会を届けることを意味します。本日の上映はまさにそんな事態であって、彼はとても喜ぶと思います。

きょうは後部席から鑑賞しました。スクリーンを観ているみなさんの身体が電車に乗っているかのように揺れていました。アピチャッポンの映画って眠たいですよね。彼の作品を観る際はどんどん気持ちよく眠っていいと思います(笑)これは皮肉でも何でもなく、眠りながら観る経験もまた映画のひとつの鑑賞経験にほかならないからです。じつはアピチャッポン作品は、そんな鑑賞経験にこそ可能性を見出そうとします。いずれにせよ、本日はとても意義のある空間、そして時間であったなと感じています。

この後の座談会で、熊野とアピチャッポンの関連性をお話するための準備となるよう、みなさんの頭を解きほぐすという感じでお話ができればと思っています。

本論の前に、自身について少しお話します。

もともとは立命館大学映像学部で映画制作の勉強をして、山田洋次監督『東京家族』(2012)の撮影助手などで見習い経験をしながら現場の仕事を目指していました。が、大学3回生には映画理論や批評に関心をもち、「ドキュメンタリー映画」について研究しようとモヤモヤ考えながら神戸大学大学院人文学研究科にある芸術学専修へと進みました。ドキュメンタリー映画を渉猟するなかで、アピチャッポンの長編デビュー作品『真昼の不思議な物体』(Mysterious Object at Noon, 2000)を観ました。私の中にある「ドキュメンタリー」の概念が覆され、まるで弄ばれるような奇妙な体験でした。これがアピチャッポン作品の研究を行うきっかけとなりました。

共著として『アピチャッポン・ウィーラセタクン:光と記憶のアーティスト』、『躍動する東南アジア映画』、『小津安二郎 大全』などがあります。最近では『ユリイカ(*)』でアピチャッポンが生まれたころから現在までの「アピチャッポン・クロニクル」という、まさにアピチャッポンの歴史を書きました。

(*)『ユリイカ:2022年3月号 特集=アピチャッポン・ウィーラセタクン』、青土社、2022年。

2. アピチャッポン・クロニクル

では、さっそく、アピチャッポン・ウィーラセクタンはどんな作家であるかをお話していきたいと思います。

タイ「出身」の映像作家です。基本的にはタイで映像制作をしてきましたが、最新作『メモリア MEMORIA』(MEMORIA, 2021)では、南米のコロンビアで全編を撮影しています。理由は後ほど述べますが、かれが今のところタイに戻って長編映画を作る予定はありません。

1970年生まれですから今年で52歳です。タイ・バンコクで生まれ、東北タイのコーンケンで育ちます。両親がコーンケンで診療所を営んでいたため、かれの幼少期は病院で過ごした記憶に満ちています。病院が「ホーム」だとかれはよく話します。特徴的ですよね。

アピチャッポンは、小さい頃からよく映画館へ通っていました。コーンケンの映画館で、スティーブン・スピルバーグ(Steven Spielberg)を代表とするハリウッド映画や、タイのB級映画やホラー映画を浴びるように観ました。家のテレビでは、タイのソープオペラやディズニーのアニメなどによく触れたそうです。

大学では映画か建築を学ぶことを希望していたようですが、かれにとっての当時のタイはそれらを学ぶ充実した環境は限られていたようで、「闇雲に」歯学部を受験したら合格し、入学もしてしまった。すごいですよね。入学した直後に建築学部が同じ大学に開かれたためにすぐさま建築学部へ編入したのです。卒業論文は、映画制作スタジオの設計について書いています。

94年、アメリカのシカゴ美術館附属シカゴ美術学校へ留学。そこで、スタン・ブラッケージ(Stan Brakhage)(*)など、実験映像の薫陶を受け続けます。小さい頃に映画館で観ていたような、ハリウッド映画やタイのB級映画ではない、もっと個人的な映画制作を志すわけです。

きょう観た『ブンミおじさんの森』は、カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞しています。たとえば本作の主人公ブンミは腎臓病を患っていましたよね。実際にアピチャッポンの父も同じ病気に苦しみましたが、そのようにかれの個人的な経験や記憶が物語や状況設定に織り込まれていく。個人的なものを作品の核へと変容させ、昇華させていく。きわめて個人的で閉じられたものが、同時に開かれた可能性を持っているわけです。それが、アピチャッポン作品の魅力だと思っています。

(*)スタン・ブラッケージ(1933-2003):アメリカ合衆国の実験映画史、個人映画史でもっとも重要な映画監督のひとり。多重露光やフリッカーの多用、フィルムの粗い粒子を特徴的に用いるイメージなど、8mmや16mmフィルムなどの個人で扱いやすいフォーマットで独自の表現を探求。代表作に『DOG STAR MAN』(Dog Star Man, 1964)、『MOTHLIGHT』(Mothlight, 1960)など。

アピチャッポンは、その間に実験映像をいくつか完成させるなかで、遠く離れているがゆえにタイへの郷愁や魅力、そして政治的な問題に気づいていきます。97年に美術の修士号を獲得してタイに帰国します。98年ごろから、ドキュメンタリー映画の撮影に取り掛かります。それがアピチャッポンの最初の長編映画作品となる『真昼の不思議な物体』です。本作は山形国際ドキュメンタリー映画祭(2001年度)で優秀賞を獲得しています。本作は、さまざまな人のインタビューが数珠繋ぎのように展開します。ここでアピチャッポンは、アメリカでシュルレアリスムの影響を受けた経緯から「優美な死骸」を援用しました。要するに本作は、だれかの考えた物語を引き受けた別のだれかが、その物語の続きを考えて予想不可能な物語のリレーを編み上げていくのです。監督としてのアピチャッポンが意図しない方向へと展開し、「監督 directed」の役割は少しずつ後景へと消えていく。本作のかれのクレジットが「構想 conceived」になっているのも面白いですね。本作がドキュメンタリーだと言われると、ドキュメンタリーってなんだろうという問いが生まれます。既存のカテゴリからするすると抜け出すような作品を生み出し続ける作家なのです。

99年、キック・ザ・マシーン(Kick the Machine)という映像制作の会社をタイのチェンマイに設立しました。若手の映像作家やアーティストの育成とネットワークをタイに作り上げました。

3. アピチャッポンの出身地とタイでの認識

東北タイは、イサーン地方とも呼ばれている。標高約200mの緩い起伏が続く高原がほぼ全域に広がっており、「南イサーン」と、メコン川を挟んで隣国のラオスと国境を接する「北イサーン」という2つのエリアからなる。

参考:https://www.thailandtravel.or.jp/areainfo/isan/

タイの東北部コーンケンと、タイの首都バンコクとでは、見る世界も使う言葉も全く違います。『ブンミおじさんの森』では、ブンミがラオスから来た移民たちを自身のタマリンド農園で働かせています。ブンミのもとへやってきた従兄弟の若い男が「みんな何言ってるかわからない」と言います。まさに中心である都市バンコクから東北地方にやってきたときの言葉の差異が描かれているのです。

東北タイの歴史は、ラオスやミャンマーから来た移民による移動と混淆の歴史でもあります。そうした部分が端々で可視化されているのが、アピチャッポンの作品なんです。

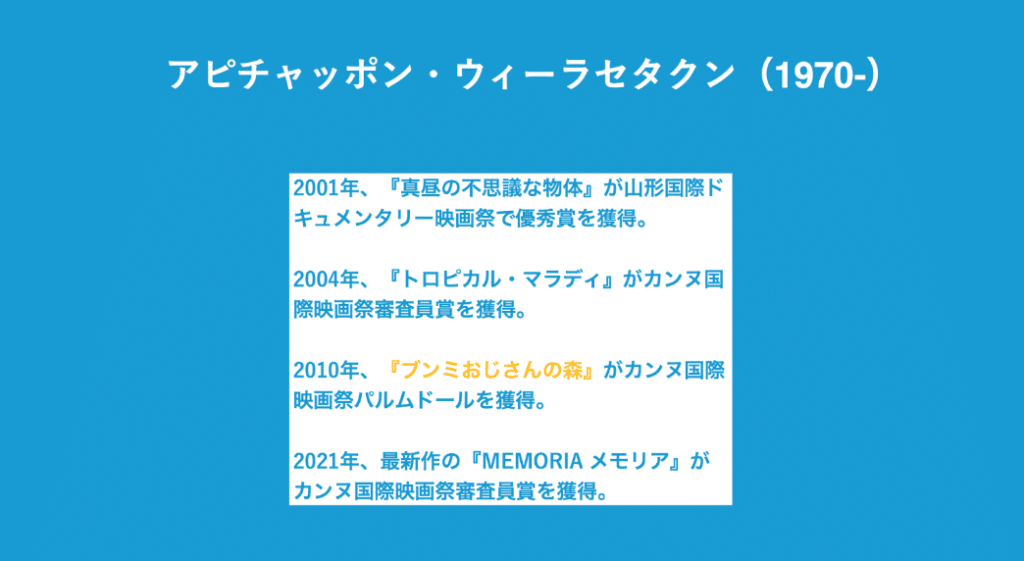

アピチャッポンの長編作品は4つの大きな賞を獲得しています。『真昼の不思議な物体』が山形国際ドキュメンタリー映画祭で優秀賞、『トロピカル・マラディ』がカンヌ国際映画祭審査員賞。そして、本日上映された『ブンミおじさんの森』がカンヌ国際映画祭パルムドールを、さらに、2021年には、最新作の『MEMORIA メモリア』もカンヌで賞を獲得しています。

世界的には知られている作家ではありますが、タイではあまり知られていない作家です。というのも、軍事政権が敷かれたタイでは、政府による検閲を経て映画の上映が行われるからです。1930年に映画関係法が施行され、2007年には新たな映画法の草案が可決した。アピチャッポンの『世紀の光』(Syndromes and a Century, 2006)は、タイで上映を行う際に政府から「僧はギターを弾くな」「医師が酒を飲むなんてけしからん」と、さまざまなシーンの削除を要請された経緯もあります。そういう意味では、タイでの認識と世界からの認識に、かなりギャップがある作家だといえます。

3年前、私はタイのフィルムアーカイブに行きました。タイ映画がどういうものかを公的に示す施設です。はたしてアピチャッポンは、タイにおける「正式なタイ映画」のなかにどう組み込まれているのか興味がありました。併設の映画博物館を巡ると、最後の部屋に『ブンミおじさんの森』の猿の精霊の着ぐるみがボンっと置かれていたんですよね。

タイ映画史としては、アピチャッポンはどうしても組み入れざるを得ない、しかし、アピチャッポンとしては、タイ映画にカテゴライズされたくない。アピチャッポンのスタンスは、カテゴライズされない戦略に貫かれています。それはずっと「抵抗」というキーワードで一貫しているのです。

4. 映画館という装置

アピチャッポンは、映画館という装置にすごくこだわりがある作家だと思っています。

ダニエル・シュミット(Daniel Schmid)(*)という映画監督が、「映画館とは姿を消すひとつの技法である」と言っているインタビューがあります。この意味をアピチャッポンに照らし合わせてみます。

(*)ダニエル・シュミット(1941-2006):スイスの映画監督、脚本家、オペラ演出家。

参照:ウィキペディア

アピチャッポンが幼少期の頃、タイは政治的に混乱していました。メディアは政治的動乱のニュースではなく、メロドラマ(ソープオペラ)や宮廷ドラマ、ディズニーのアニメーションなどを放映したようです。

また、アピチャッポンのお父さんは医者であり政治家でもありました。アピチャッポンは、父の政治活動や家族のありかた、東北タイの貧困や政治的混乱から逃れるために映画館に逃避したようです。アピチャッポンのように、映画館はときに人を救います。それは闇に埋もれて何かに同化する/他者と融け合うための装置で、それが『ブンミおじさんの森』の物語展開やモチーフと関わっているとわたしは思っています。

『ブンミおじさんの森』を撮影したナブア村(*)は、歴史的に悲惨な記憶が積み上げられています。村の人たちが共産党だと軍に決めつけられ、男たちは森に追い出される。そこでたくさんの人が殺されたという歴史です。『ブンミおじさんの森』では、追い詰められた息子が森に入ると、猿の精霊に変わって出てきます。そして死期を感じたブンミもまた、森に潜行し、やがて洞窟にたどり着き、未来のビジョンと死の世界と自分を重ね合わせる。

闇に潜り込んで、闇の中で変異をして出てくる。これがアピチャッポンにとっての、映画館の記憶です。『ブンミおじさんの森』のいわゆる「森」と、アピチャッポンの「映画館」での経験が重なっていることを、今日改めて感じたところです。

(*)タイ東北部ナコーンパノム県にある村。1960年代から20年以上、タイ国軍はこの村に基地をつくって村人たちを統制した。

ここで、アピチャッポンの言葉を紹介します。

「ですから本当の現実をみることができない。見るのが怖いわけです。〈ゴースト・ティーン〉(2009)という写真作品に写る若者は仮面を付け、その上からサングラスをかけています。現実が「怖い」からまるで鎧のように身を守るためにこうしている。ですが、この若者は、目を背けることができない、光からも、現実からも。」

映画館で、暗闇に身を浸してスクリーンを観ることは逃避でもありますが、決して逃げられない現実がスクリーンには反映されます。映画で闇の中に逃避したけれども、どうしても逃避してきた現実が目前に浮かび上がってしまう。

写真作品《ゴースト・ティーン》がその矛盾を見事に表しています。サングラスをしたり仮面を被ったりして、なんとか光を自分の目に入れないようにしても、自分の身体は光、いわゆるシネマに魅了されている。

アピチャッポンは、常にその二重性を映画や写真作品で表現している作家なのです。

5. タイ映画史へのアンチテーゼ

しかし映画館を逃避の場所とみなすだけでは、タイの映画をめぐる状況やアピチャッポンのバイオグラフィーを理解したことになりません。なぜなら、タイで初めて映画を撮影した人も、観た人も、国王と王族だったからです。これは世界の映画史から見ても稀なことかもしれません。タイ映画史は撮影・上映・配給まで、国王の統御から逃れることができなかったのです。

タイの映画館は、本編が上映される前に全員が直立不動になって国王讃美の映像を見なければなりません。これは、観光客も同様に守らなければならないのです。それがタイの人々の身体で習慣化されています。

その習慣に、アピチャッポンはずっと疑問を持っていて、国王讃美へのアンチテーゼとして『国歌』を制作しました。「せめて自分の映画が上映される前には自由でいてもらいたい」とかつて述べたように、映画はもっと自由で、国王や王族といった中央集権的な権力や構造から離れたところにあるはずだ、というメッセージが込められています。アピチャッポンの作品上映の直前にしばしば流されるのがこの『国歌』なのです。タイ映画史の歴史的な儀礼への抵抗といえます。

6. 『ブンミおじさんの森』

物語をいかに効率よく紡ぐのかを突き詰めていったのが「古典的ハリウッド映画」だとすると、アピチャッポンの作品は次のショットがどうなるのか、ましてや物語展開がどんな相貌になるのか、一寸先がほんとうに分からない。ですから鑑賞者は、イメージを浴びるように体感するほかありません。

映画制作は、撮影素材(フッテージ)をたくさん集めて、さまざまなシーンを組み合わせます。しかしその過程で、作り手の主張や表現のために収集された撮影素材をどんどん取捨選択するわけです。私たちが観ているのは厳選された素材で、そのために90%くらいの素材が陽の目を見ることはない。これは、ある意味とても暴力的なことだと思うのです。

アピチャッポンは、その暴力性への眼差しを一貫させています。『ブンミおじさんの森』のラストは、登場人物たちがテレビを見て硬直しているのですが、なぜか中年女性と僧のふたりは、それぞれもうひとり増えるんです。自分が複数化して、各々が別様の道を歩もうとする。ふつうに考えれば、ひとりの登場人物は物語世界でも「ひとり」でしかないのだから、ひとつの方向性さえ見せれば物語は進んだり幕を閉じたりするわけです。しかし本作は、ひとりの登場人物の「ふたつ」の可能性を見せてしまう。「どちらでもありうる」世界を描くことで、ありえた世界線を消去する暴力性から逸脱しようとしているのです。とはいえどこまでも腑に落ちない、「わからなさ」の網に絡み取られる映画です。放り出される恐ろしさ、突如足元を掬われて現実に還る体感を味わえる。この「わからなさ」の経験が、いまとても貴重になっていると思っています。

7. アピチャッポンと記憶

次の言葉は、アピチャッポンが『ブンミおじさんの森』についてリサーチをしたときにインタビューで語った言葉です。

「……あまりに多くのことを覚えていると、やっかいな問題を招くということだ。仮にわたしたちが皆、前世を思い出すことができるとしよう。……前世で出会った、世界中にいる多くの友人や両親と会い、挨拶しに行くだろう。人間だけでなく動物にも。なかには前世で自分の命を奪ったひとや、傷つけたひとに対して、復讐を果たそうとするひともいるかもしれない。(✳︎)」

前世を覚えていることが「特殊」ではなく、わたしたちの多くは生きやすく過ごすために前世の記憶を「あえて」喪失しているふりをしているだけだ。そのように捉えることはできないでしょうか。

ブンミという人は前世や来世の記憶を持っているわけですが、じつは人間にとって普遍的なことで、その記憶をただ私たちが抑えつけているだけなのかもしれません。

「自分はだれの来世なのだろう」「じぶんはだれの前世なのだろう」と考えるための道具を本作は提供してくれます。前世、今世、来世がひとつの空間に重なり合っているさまに目も耳も身体もまるごと委ねてみること、それが「瞑想meditation」なのかもしれません。映画館でのアピチャッポンの個人的な経験から、タイ映画の歴史、そして『ブンミおじさんの森』のラストまで、一貫したスタンスがあると感じられます。そうして見た時に、『ブンミおじさんの森』がとても複雑に見えてきます。タイの暴力的な歴史、そして国王や王族や軍政にある強制性にたいして瞑想という自身の固有の経験で向かい合うこと、それが抵抗そのものなのです。

(✳︎)アピチャッポン・ウィーラセタクン「追憶のナブアーープリミティブ・プロジェクトをめぐる手記」、水野友美子訳、夏目深雪・金子遊編『アピチャッポン・ウィーラセタクン:光と記憶のアーティスト』、フィルムアート社、2016年、142頁。

8. 『ブンミおじさんの森』から抜け出すために

『ブンミおじさんの森』の冒頭、水牛が森に入って行きます。水牛の主人が水牛を追って自身の元に引き寄せる次の瞬間、猿の精霊がこっちを見ているショットに転換します。これが冒頭シークエンスの最後のショットに付されることで、『ブンミおじさんの森』という作品が猿の精霊の眼差しによって紡がれていく可能性に気がつきます。ブンミの死期を感じ取っている猿の精霊が、本作の筋を編み上げる世界のエディターとなっているのです。

先ほど申したように、タイの国軍がナブア村を実効支配しました。村の男たちが共産主義の反逆分子と見なされて、みんなジャングルへと逃げ込んだのです。猿の精霊は彼らのメタファーと見なすことができます。つまり本作は、彼ら=猿の精霊による歴史の再編成なのかもしれません。

そしてナブア村に残されたのが、ジャングルに逃げ込んだ男たちの次世代の若者たちです。彼らとアピチャッポンは、プリミティブ・プロジェクト(*)を通じて、たくさん映像を作りました。たくさんの聞き取りをして猿の精霊の立ち位置が作られていきました。

この「プリミティブ・プロジェクト」という、ナブア村を拠点とした映像制作をある種総括したものが『ブンミおじさんの森』という長編映画作品なのです。(*)プリミティブ・プロジェクト:ナブア村で制作された7つのヴィデオ・インスタレーションとふたつの短編映画作品からなる総称。

これまでで明らかなように、アピチャッポンは現勢タイの政治的動向に抵抗的なスタンスです。彼の映像表現は検閲や政治的動向のなかで単に押し殺されているのではありません。抑圧された状況下でアピチャッポン自身の個人的な記憶や経験が見事にフィルム上に刻印されていくのです。

「個人的」なものの堆積であるにもかかわらず、私たちも共感できるような「死んだら私はどうなるのか」「残された人がどう思うのか」などの普遍的な、自分の考えていなかった「死」と「生」にかかわる問いに繋げてくれます。個人的なものとは、まさに閉じつつ開かれている。この「閉じつつ開かれている」ことの可能性を秘めているのが、『ブンミおじさんの森』なのではないか、と思っています。

林さん:

中村さん、貴重なお話をありがとうございました。

9. アピチャッポン・ウィーラセタクンの作品

林さん:

では、このまま座談会に入っていきたいと思います。アピチャッポン映画を配給されているムヴィオラの武井さん、そして、紀南アートウィークの実行委員長の藪本さんにもご登壇いただきます。どうぞよろしくお願いします。

武井さん:

ありがとうございます。

まず、配給会社がどのような仕事をしているかというところから説明させていただきます。例えば洋画の場合ですと、ある1本の映画を日本で上映してもいいよという権利を買い、字幕を入れるなどして、全国の映画館にお届けするという仕事をしています。

ムヴィオラは、ミニシアターで上映される映画を扱っています。タイのアピチャッポン監督、中国の王兵(ワン・ビン/Wang Bing)(*)、アメリカのフレデリック・ワイズマン(Frederick Wiseman)(*)などの作品です。

評価は高いんですけど、何十万人のお客さんが来るという作品ではないので、小さく買って、小さく配給するという形です。丁寧に丁寧に仕事をして、20年近くやってきています。

(*)王兵(1967-):中国の映画監督、脚本家。主な作品に『無言歌』『収容病棟』など。

(*)フレデリック・ワイズマン(1930-):アメリカ合衆国のドキュメンタリー映画監督。弁護士としても活躍。

参照:ウィキペディア

ムヴィオラの配給で公開したアピチャッポン監督の長編作品は、『世紀の光』、今日見ていただいた『ブンミおじさんの森』そして、来週に予定している『光りの墓』の3本です。

先ほど中村さんからご説明があった『真昼の不思議な物体』は、世界で1本しかない貴重なフィルムでした。アメリカの会社がデジタル化したので、ずっと買いたいと思っていた時に、コロナになってしまって、様子を伺っているという状況です。

『ブリスフリー・ユアーズ』は、日本の映画倫理委員会が問題とする場面があるので、審査拒否されてしまい、興行組合に入っている劇場では上映できない映画です。映像にぼかしを入れると上映できるのですが、アピチャッポン監督は、単なる映画監督ではなく、アーティストなので、映像作品にぼかしを入れることは絶対にできません。林さんと藪本さんに、ここ田波劇場で上映していただくなら可能かもしれませんね。笑

『アイアン・プッシーの大冒険』は、共同監督で、もう1人の監督と作ったアクションコメディです。

『トロピカル・マラディ』は、日本では公開されていません。映画祭なんかでは上映されますが、配給の権利を買っていないので、その都度、お金を払ってお借りして上映するという形ですね。

このあたりの作品を見ていただければ、アピチャッポン監督らしさを楽しんでいただけるのではと思い、配給会社の人間という視点で紹介させていただきました。

10. 東北タイからアメリカへ

アピチャッポン監督の故郷は、イサーン、タイの東北部です。この地図でもおわかりいただけるように、バンコクとはとても離れています。彼は、自身のことを「自分は、周縁の人間だ」とおっしゃっています。イサーンという場所は、タイ王国の中ではマイノリティな場所で、田舎者の代表としてイサーンの人を描くことが多いようです。なおかつ、異性を好きになる方をマジョリティだとすると、自分は、ゲイであり、ジェンダー的にもマイノリティだと。そういう意味で、端っこにあるところからアピチャッポン監督は出て来られました。

私がアピチャッポン監督のすごく好きなところは、イサーンから直接シカゴに行っているところなんです。イサーンの時は、スピルバーグ監督の作品だったり、タイのホラー映画だったりを観て育ちました。シカゴに行って初めて、メジャーでない映画がこんなにいっぱいあるんだと言うことを知るわけです。これを機に、フィルムに直接傷をつけてスクラッチするという実験映画など、非常にアーティスティックな映像の作り方を勉強します。

イサーンという端っこからバンコクを経由しないで、バーンとシカゴに行っちゃう、スティーブンスピルバーグから、バーンと実験映画に行っちゃうところが素晴らしいと思っています。

だから、熊野の文化を持っている方も、東京とか大阪ではなく、ドーンと新しいところに行っちゃうと、とても面白いものができるんじゃないかなと思っています。

スライドの中程に、「イサーンの記憶をもつジェンとの出会い」と書いています。ジェンも東北タイの方です。アピチャポン監督が知らない東北タイの歴史にとても詳しくて、お父さんから聞いたこと、反政府的な人たちのことなどを記憶していて、全部ジェンが教えてくれたそうです。

『ブンミおじさんの森』を中核とした、大きな東北タイを描くプリミティブ・プロジェクトの中で、ジェンの存在はとても大きかったようです。ジェンのおかげで、自分の故郷のことを知れ、かつ、ブンミおじさんが、東北タイだけでずっと生まれ変わり続けていくということに興味を持ちます。

そういう意味で、このイサーンという場所はとても大切です。ぜひ、映画を観るときに、これは中央のタイの話ではなくて、タイの周縁を描いた映画なんだということで見てもらえると非常に面白いのかなと思います。

11. アピチャッポン映画の「Organic(オーガニック)」

アピチャッポン監督は、よく「オーガニックな映画の作り方をしました」という紹介をされます。食べ物ならわかりますが、映画でオーガニックということがとても難しくて、私の中で、まだストンと落ちてはいないんです。その中でも、なんとなく私が思う「オーガニック」とは、、、映画は35ミリのプラスチック素材のフィルムでできていますが、化学的な物質で固定されて動かないものではなくて何か変化していくもの。さらには、見る人の背景や記憶などと映画が出会った時に、その人なりの映画が立ち上がってくるようなもの。それが「オーガニック」なのではと考えています。

映画の中でも「変容」ということが何度も描かれています。『ブンミおじさんの森』では息子が猿の精霊に、『トロピカル・マラディ』では、兵士が虎になっています。そういうトランスフォームがアピチャッポン監督の1つのテーマで、それが何かオーガニックとも関係しているのかなと思っています。

先ほど、映画を早送りしても物語だけわかればいいというような話がありました。そういう映画は、誰が見ても同じだと思うのです。人によって捉え方が違ってくるというのは、アピチャッポン監督の作品そのものです。

アピチャッポンの言う、映画における「オーガニック」を考えながら、早回しすることなくゆっくり見てもらえると、他の映画との違いもわかるのかなと思っています。

12. アピチャッポン映画と音楽

アピチャッポン監督の映画は、寝てしまう方も多いと聞くのですが、私の場合は、音を聞くだけでとても元気になれるんです。見終わった時はスキップをしたくなるくらい。笑

今日の『ブンミおじさんの森』でも、最初に水牛が出てきて息を吐きますよね。自分が水牛の息を浴びたかのような気持ちになるんですよね。私はあの場面で、ご飯3杯いけるかもしれません。笑

アクリットチャラァーム・カラヤナミット(Akritchalerm Kalayanamitr)(*)さんは、『トロピカル・マラディ』から音響を設計されている方です。通称はリットさん。非常に天才的で、最新作の『MEMORIA メモリア』でも、すごいサウンドデザインをされています。

リットさんと共に、ご紹介したいのが、清水宏一(*)さんです。日本生まれで、ニューヨークで学んだ後に、タイでリットさんと出会います。一緒にアピチャッポン監督の仕事をしないかということで誘われたそうです。清水さんは、『世紀の光』『ブンミおじさんの森』『MEMORIA メモリア』という作品に参加しています。

フィーバールームという、音と光で作り上げる舞台にも、リットさんと清水さんが素晴らしい音響のデザインを提供しています。

(*)共に参照:『ブンミおじさんの森』 Staff & Cast

彼らは、アピチャッポン監督の理想とする音を作り上げるために、不純だと思うものは取り除き、尖っていると思うものは丸くするという、とても大変な仕事をされています。

『世紀の光』という作品では、第1部の森の音、第2部の人工的な音がすごく対比されているので、これはもう、聞きどころが満載です。アピチャッポン監督の作品は、なんて豊かなんだろうと思う音がたくさんあります。

アピチャッポン監督の映画に限らず、音が優れている映画は、ほとんどが素晴らしい映画です。ぜひとも映画館で、いい音で、映画を楽しんでいただきたいと思います。

13. アピチャッポン監督参考記事の紹介

最後に、アピチャッポン監督について書いた記事の紹介をさせていただきます。

①は、中村さんも参加していただいたクロストークを、Indie Tokyo(*)さんが記録したものです。

②は、ホンマタカシ(*)さんとアピチャッポン監督との対談。

③は、空族(*)という映画を作っているチームがあります。彼らが『バンコクナイツ』という映画を作るときにアピチャッポン監督と親しくなります。その縁で、イサーンをすごく好きになり、イサーン出身の方が出てくるという設定になっています。

④は、清水宏一さんにお話を伺って、それをアピチャッポン監督のエージェントをされているトモ・スズキ(*)さんが再録してくれたものです。

(*)参照:Indie Tokyo HP

(*)ホンマタカシ(1962-):写真家。一貫して「写真とは何か」を追究する作品を生み出している。参照:美術手帖

(*)空族:“作りたい映画を勝手に作り、勝手に上映する”をモットーにしている映像制作集団。参照:空族HP

(*)トモ・スズキ:アートや映画などの創造活動に自由な立場で加わり、世界中の仲間と最適なチームを結成してビジネス化している。参照:Tomo Suzuki Japan HP

アピチャッポン監督は、日本とご縁のある監督です。市山尚三(*)さんが『真昼の不思議な物体』で才能を認められ、2本目のパイロットフィルムをご覧になり、「カンヌに出しなさい」とアドバイスされたそうです。その言葉に、アピチャッポン監督はとても勇気づけられたと言っています。結果、「ある視点」という部門でグランプリを獲得しました。

また、エージェントのトモスズキさんの力があってこそ、写真美術館ですごく大きな展覧会もできました。アピチャッポン監督は、フランス、イギリス、日本で評価が高く、そういった関わりも面白いなと思っています。

(*)市山尚三(いちやましょうぞう)(1963-):映画プロデューサー。松竹株式会社などを経て、2000年、東京フィルメックスを立ち上げる。

参照:ウィキペディア

多分、アピチャッポン監督は、この熊野の地もすごく好きだと思います。彼はスピリチュアルなものをすごく化学的に考えようとする方です。熊野に来ると、単に精霊がある、気があるということでなく、何か化学的なアプローチをしながら、おもしろい映画を作ってくれるのではと思って期待しています。

林さん:

ありがとうございます。武井さんのお話から何かが見えそうな気がします。

ここ田並には、移民の歴史があります。働き先を考えるときに、国内ではなく、いきなり、アメリカ、カナダ、南米ということで太平洋を超えてしまう土地柄です。この劇場があるのも、海外の教育水準に感銘を受けて、田並の子どもたちの教育の一貫として建てられたと言われています。昔の田並は、周辺の村々と比べると、とても豊かな村でした。英語を教えていたり、コーヒーを飲んでいたり。都市部にあったものはなんでもあったそうです。そういう意味で、アピチャッポンが直接海外に行ったということに、何か近いものを感じることができます。

14. アピチャッポンはシャーマンか?

藪本:

中村さん、武井さん、本日は非常に遠いところからありがとうございます。

先々月、東京で、先ほど話題に上がった清水さん、トモ・スズキさんにお会いしました。このような会を熊野で開催するということを伝えたところ、とても興味を持っていただけたようです。アピチャッポンも、10月に行われる愛知県での芸術祭に来日するようですので、そのタイミングで、なんとか熊野に来てもらえればと思っているところです。

私個人としても今日、お話を聞かせていただき、非常に嬉しく思っています。

先ほど、アピチャッポンがいきなり海外にと言う話がありました。私もいきなり、和歌山からカンボジアに飛び込みましたので、何か共感するところがあり、また、中村さんの話の中に、「閉じながら開いていく」という言葉をお聞きして、熊野に関しても同じものを感じていたところです。

そういう観点でいうと、やはり場所が大事だなと私は思っています。「グローバリティとローカリティ」とか、「中央と周縁」とか、「都市と地方」という言葉を最近は使わないようにしています。その言葉自体が、既存の社会に組み込まれているように感じているからです。熊野というより田並、イサーンよりナブア村。その消えてしまった記憶を地道に捉え直していく作業が、非常に重要で、そこに可能性があると思っています。

世界の既存の原理とか原則から外れた世界をどう生きるのか。外れた世界をどう拡張するのか。無限の世界を求める上で、この熊野でアピチャッポンの作品というのは、重要な思想のような気がします。私自身の仕事柄、水平的な、有限的な貨幣社会、グローバル資本主義の中にいます。その状況で、有限の世界を超えた無限の世界との関わりをどう生きていくのかを考えたいなと思っています。

アピチャッポンとは、今まで2回会ったことがあります。お二人にもお聞きしたいと思っているのは、アピチャッポンの印象です。カンヌ4冠と聞くと、背中から後光が差しているような方かなと思っていたんですけど、とても普通の人ですよね。今回、論考(*)の中でも、アピチャッポンはシャーマンか?ということを書いています。シャーマンアーティスト議論というのがあり、普通の人でもアーティストになれるということが、これから重要なんじゃないのかなと思っています。

そういう観点で、アピチャッポンはお二人にどのように映っているのかなと。

参考:熊野とゾミア -アピチャッポン・ウィーラセタクンの表現を起点に-

中村さん:

そうですね。人としての魅力だけでいえば、すごく優しさに包まれていながら、激情を持っているというか。アピチャッポンと少しでも政治的な話になると、かれ自身の主張は強烈です。自身のやりたいこと、たとえば東北タイの故郷で映画館を作るとか、そのための思いとか、ほんとうに芯があると感じさせます。

藪本:

確かに、ミャンマーの話をした時は、ミャンマーのために何ができるのかなど、急に声のトーンが変わり、人間までもが変わったような力を感じました。普段は、非常に優しくて、謙虚すぎて、こっちが謙遜してしまう感じでびっくりしたというのが感想です。

武井さん:

心底、横柄で傲慢な方というのは、大体いい映画は撮ってないですよね。自分を大きく見せなければならないという使命感の中で、手を震わせながら、人前では傲慢な態度をとるという方はいますけど。良い映画を撮る人は、繊細だったり、とても優しかったり、何かに対して慎み深かったり、恐れを持っていたりする人なのかなと思います。

中でもアピチャッポン監督は、私は世界一優しくて、優しい声を持っていて、優しく喋ると感じています。ただ、政治の話とか、社会の不正義の話になれば、すごく強くなるし。初期の頃は、現場でも、怒鳴ったりしたこともあったとおっしゃってましたよ。今では信じられないですよね。大きな声が出せるんだって思いましたよ。笑

本当に優しくて、包み込まれるようです。

藪本:

そう考えると、優しさや親しみやすさという観点では、紀南とか熊野の人と近いんじゃないのかなと思いますね。これは次回のトークの内容に関わりますが、ゾミア(*)という東南アジアと、アニミズムとアナキズムを信仰する人たちと熊野の場所は、とても近いのではと思っています。アピチャッポンと話をするとき、地元を思い出したんですよね。そういう近さがあるのではと思っています。

(*)ゾミア(Zomia):東南アジアにおいて、歴史的に政府による支配が困難であった山塊を指す地理学用語。

参照:ウィキペディア

林さん:

私は岐阜県からのIターンですが、藪本さんは白浜出身なので、その辺の空気感覚は1番おわかりなのかなと思います。

藪本:

来週末は石倉敏明(*)先生と、先端的なアニミズム思想が抽出できるかなと思っています。

「抵抗」ということもお話の中にありましたが、緩やかな抵抗といったものが、こういう場所とつながることがあるのではと感じています。

(*)石倉敏明:神話や宗教を専門とし、アーティストとの協働制作を行うなど、人類学と現代芸術を結ぶ独自の活動を展開している。

参照:秋田公立美術大学

武井さん:

アピチャッポン監督の最新作は、コロンビアで撮影されました。その理由は、タイの政治状況、そして、文化に対して政治が権力を使って検閲するということが、耐えられないからということでした。

『光りの墓』という作品が、タイで撮影された最後の長編作品です。タイへの愛を込めて、さようならというつもりで撮られたと思っています。

藪本:

国家に抑圧されているというところですね。

熊野の文脈でいうと、中上健二(*)が「路地」 というフィルムを残しています。『真昼の不思議な物体』と非常に近い形で、路地の奥にいるおばちゃんたちとの語りを撮っている作品です。ここも何かつながるなと思っています。

(*)中上健二(なかがみけんじ)(1946-1992):小説家。生まれ故郷である紀伊半島を舞台にした小説を数多く残している。

参照:ウィキペディア

15. プロジェクターからの光源

藪本:

話は変わりますが、フィルムを使う意味などを聞かせていただけたらと思います。また中村さんには、光源という言葉、さらに、フィルムのみならずプロジェクターの世界まで研究されていると思いますので、「投射する」ということについてもお話を聞かせていただけたらと思います。

中村さん:

そうですね、タイで映画を上映すること自体に、国王や王族の存在が歴史的に関係しています。アピチャッポンはそうした歴史的なタイ映画の原罪のようなものに眼差しを向けながら、その内側としてのタイ国内で映画を制作・上映することを通じて、タイの政治的抑圧を暴き立てていると思います。

光源に関しては、私たちは常に前を向いてスクリーンを見ています。そのスクリーンに投げかけられている映像が、どのようにして、どこから投げかけられているのかは、後ろを振り向かないと見えないわけです。アピチャッポンは、目の前に映し出されているのがただの幻影=映画であることを確認するために、後ろを振り返ることを勧めます。映画に没入しているわけではなくて、映画の機構やテクノロジーそのものまで関心を向ける必要があるのです。

実際には、後ろを振り向いても、眩しすぎて何も見えないんです。たとえば上演作品『フィーバー・ルーム』(Fever Room, 2015)でも、強烈な光と音が、劇場の奥から観客に向かって投げかけられます。そこにあるのは、意味や物語性がほとんど削ぎ落とされた何かです。その光や音、煙が立ち込める空間で、私たちは光源を見ています。アピチャッポンにとってのスピリチュアルな部分は、とても表層的だと思います。光源という科学的なアプローチこそが、彼の作品を見る上で重要だと思っています。光源を見なければ、本質的なものを見逃しているということに、アピチャッポンは気づかせようとしている気がします。

藪本:

今日、久しぶりに大きなプロジェクターで映画を見せてもらい、プロジェクターは、人間の体じゃないのかなと思いました。私は、アピチャッポンの映画を観ると、今まで100%寝てしまってたんですよね。それは、プロジェクターがシュンっと光を落とすのと一緒だなと感じました。眠るというのは、宇宙船に乗ることだよと言っているタイのアーティストもいます。

アピチャッポン作品にも、宇宙船が出てきますよね。今日の『ブンミおじさんの森』にも、サークルのようなものが出てきたので、宇宙の話とつながっているのかなとと思いながら見ていました。

プロジェクトが落ちることと、人間が落ちること、は同じなのかもしれませんね。

中村さん:

「プリミティブ・プロジェクト」に『ブンミおじさんの森』が位置付けられています。ナブア村では、アピチャッポンと若者たちが宇宙船を制作してその宇宙船で眠るという映像作品も作っています。宇宙船と夢のメカニズムみたいなものを模索しようとしているのだと思います。

林さん:

田並劇場では、月に1回映画を上映しています。個人的には、35ミリもやりたいという気持ちもありますが、現状は、プロジェクターに頼っています。

コロナだったり、映画が減っていくという配給会社さんのご苦労がある中で、ブルーレイディスクなどを提供してくれるので、以前に比べると、自主上映のハードルが下がっていていい時代になりました。

今は、映画を見る手段が多様化しています。そういう中の一要素、多様化する一つの形として、地域、地方で映画を観るという可能性を広げていきたいですね。地方にいると、特にアピチャッポン作品など、ミニシアターでかかるようなものは見る機会がないわけですが、そういう意味で、プロジェクターには感謝しています。

中村さん:

田並劇場が「光源」になればいい、ということですね。

林さん:

今のはオチでもいいくらいの言葉ですね。笑

16. 「オーガニック」からつながる熊野

中村さん:

武井さんのお話にあった「オーガニック」ということがすごく面白いなと思っています。私なりに、アピチャッポンにとってのオーガニックって何だろうと考えた時に、セルゲイ・エイゼンシュテイン(*)というソ連の映画作家を思い出しました。彼は「ショット」を「細胞」であると独自の論を立てています。ショットとショットが衝突した際、細胞と細胞が緊張関係のなかにあるとき、爆発的な衝動が作動するという意味合いだと思っています。フィルムが物理的なものであっても、0と1のデジタルなものであったとしても、映画そのものが何かもっと有機的なものであるということを、アピチャッポンは考えているように思います。

先ほど話した『ブンミおじさんの森』のラストシーンの解釈も、ふたつの別の在り方を有機的に併置したときに、観客とそのショットがどう有機的に作用してくるのかに賭けているのかもしれません。

(*)セルゲイ・エイゼンシュテイン(1898-1948):ソ連の映画監督、映画理論家。モンタージュ理論の代表者。代表作品に『戦艦ポチョムキン』(Battleship Potemkin, 1925)など。

藪本:

有機的。そう考えていくと、南方熊楠が思い浮かぶわけなんですよね!やはり、そこにつながると思います。

折口信夫(*)や南方熊楠(*)のある種のクィア性(*)と、アピチャッポンのクィア性とがつながっていて、その視点が有機的というか。南方曼荼羅ではないですけども、そこにつながっていくようなイメージが膨らみました。

(*)折口信夫(おりぐちしのぶ)(1887-1953):民俗学者、国文学者、国語学者であり、釈迢空(しゃく ちょうくう)と号した詩人・歌人でもある。

(*)南方熊楠(みなかたくまぐす)(1867-1941):博物学者、生物学者、民俗学者。粘菌の研究で知られ、日本に早くから生態学を導入した。「日本人の可能性の極限」と称され、現代では「知の巨人」との評価もある。

(*)クィア(Queer)性:元々は、「不思議な」「風変わりな」「奇妙な」などを表す英語。既存の性のカテゴリに当てはまらない人々の総称。クィア・ジェンダーとも。

参照:ウィキペディア

17. 多様に開かれた時間と美的感覚

藪本:

もう1つお聞きしたいのですが、映画の中で、写真が出てきますが、意図的に静止画を入れるのはどういうことなんでしょうか?

中村さん:

スクリーンを通じて映画を観ることを私たちは当然のように受け入れています。投影像がスクリーンに反映されれば、没入して受動的に何かを受け取る身体になっています。そこに、突如として静止画像が挟み込まれると、映画の持続的な流れと、観客のこれまで乗っていたリズムが寸断されることになります。そこで、「あれ?いま何を見てるんだろう?」と、自分を省みる時間を観客に与えます。また、静止画像が映像として動き始めた時に観客の情動がどう作用するかという実験をしているように思います。静止画像は、ある意味観客と戯れる時間なのかも知れません。ひとつの持続としての映画ではなくて、多様に網目のように開かれた時間が、静止画像の挿入によって解放されると思うのです。

武井さん:

普通の映画だと、我を忘れて没頭するのがいい映画ということかもしれませんが、アピチャッポン監督の場合は、光源からの光を見ているんだと思う瞬間もいい映画だと感じますね。

中村さん:

映画のリズムに身体を合わせていたにもかかわらず、映画の向こうからそのリズムを止められる瞬間ですよね。

藪本:

最後に、森や洞窟が出てくることの意味をお伺いしてもいいでしょうか。折口信夫が大島に来て、梅原猛(*)が熊野に来て、「日本の原郷だ」と言っています。森や洞窟を経由すると言うことが同じ議論の中で出てるのかなと思うのですが、どうでしょう。

『MEMORIA メモリア』では、トンネルを抜けて出てきますよね。

(*)梅原猛(うめはらたけし)(1925-2019):哲学者。著書に「日本の原郷 熊野」がある。

参照:ウィキペディア

中村さん:

ある種、タイムマシーンに近いのかと。『ブンミおじさんの森』では、洞窟に潜行していくことによって、ブンミの過去や「未来の夢」が洗い流されていきます。洞窟というタイムマシーンに乗ってその境地に辿り着けたということなのでしょうか。

武井さん:

アピチャッポン監督は、タイムマシーンが大好きですよね。映画そのものをタイムマシーンと言ったこともありますね。

林さん:

アピチャッポンはSF少年ですよね。私は彼と同年代で、スピルバーグの影響を受けているのでものすごくわかります。

武井さん:

論理的に見ていくと、スピルバーグとの共通点もあるでしょうね。映画で重要なのは、それぞれのセンスがどのように表現されているかというところです。アピチャッポン監督の美的な感覚に、映画の好き嫌いが出てくると思うんですけど、彼は、映画監督であり、またアーティストでもあります。論理的なもの、プラス、彼の感覚というものを評価してもらえると嬉しいなと思っています。

18. 質疑応答

林さん:

話が尽きないので、この辺りにしておきましょうか。アピチャッポン監督の作品を通じて、熊野だったり、民俗学だったり、次週も考察していきたいと思っています。

ここで質疑応答の時間を設けたいと思います。ご来場のみなさま、いかがでしょうか?

Q:ラストシーンの曲が、印象的だったんですが、アピチャッポン監督自身が曲を選んでいるのでしょうか?

林さん:

今までアピチャッポン監督の映画を3本観たんですが、すごく印象に残りますね。映画の要素を外して意図的に入れてくるみたいなのもありますね。

武井さん:

本人の中で、意図的に外しているかはわかりませんが。笑

例えば、『世紀の光』の中では、日本のバンドの曲が使われています。スタッフの人がよく聞いてる曲がこの映画の曲になっちゃったと言われていました。そんな場合もあるようですね。

中村さん:

アピチャッポンの映画はよくわからなかったけど、最後の歌は記憶に残ってるという感想をよく耳にします。笑

でもそれって、何か不明瞭なモノがポップな音楽によって綺麗に塗り替えられていますよね。最後にポップな音楽がくることによって、アピチャッポンの映画そのものがポップであると思われるのは、その影響自体が政治的な動乱のなかでアニメーションを見せられていたアピチャッポンの個人的な記憶と構造的に似ているな思っています。そこまで狙っているのかどうかはわからないですけど。

Q:アピチャッポン監督は、普段からあんな音楽を聞いているのでしょうか?

武井さん:

『ブンミおじさんの森』で使った最後の曲も、すごく好きな曲だと言っていました。こういう音楽を聞くというのは、彼の中にはあるのだと思います。クラシック音楽を聞いているとはあまり聞かないですね。タイのポップなバンドの話の方がよく出てきます。

武井さん:

『世紀の光』なんかも楽しい音楽ですし、意外と好きなようですよ。

藪本:

結構、犬が好きなようですよ。犬の話ばかりしてました。

Q:先ほど、熊野についてもありましたが、日本の中で、アピチャッポン監督の好きな場所などはあるのでしょうか?

中村さん:

あえて聞かないようにしています。アピチャッポンに限らず、海外の作家に聞いたことがないですね。どうなんでしょうね。

福岡・博多で、若いアーティストたちと作品を作った時には、大濠公園を気に入っていた印象があります。日本ではあまり作品を作っておられないから…どうなんでしょうね。

武井さん:

行ってる場所がまだ限られてますよね。札幌と、東北、埼玉、東京、京都、福岡・・・

それぞれの場所で面白いことを見つけている感じがします。タイでは、バンコクに住むことのイメージができないそうで、今はチェンマイに住んでいます。家の背景には、森のように木々が鬱蒼としていて、そこで3匹の犬を可愛がりながら暮らしています。やっぱり、風が通ったり、木が揺れるような場所が好きなんでしょうね。

中村さん:

あと、情報によると、磯丸水産(*)が好きみたいですね。チェーンの居酒屋さんなんですけど。

(*)参照:磯丸水産HP

武井さん:

ドラァグクイーンのアーティスト、ヴィヴィアン佐藤(*)さんとすごく仲良しで。その方に磯丸水産に連れて行ってもらったのがすごく嬉しかったみたいです。笑

(*)参照:facebook ヴィヴィアン佐藤

Q:映画の中で、食卓を囲むシーンに猿の精霊が突如出てきました。映画の中では、みんな特別驚くことなく、全く自然に受け入れていることに私はとても驚きました。

中村さん:

そうですね、すぐに「座ったら?」みたいな。笑 闇に紛れる赤い目をした猿の精霊が出てくる魅力に抗えなくて、その見方ができなかったなと感じました。

武井さん:

もっともっと驚くというのが普通の映画のセオリーだと思うのですが、それは絶対やらないですね。あういうものも、等しく私たちの世界の中にある、一瞬驚いてもすぐに受け入れるというところが、アピチャッポン監督の、世界というものに対する見方なのかなとも思います。

藪本:

タイやカンボジア、ラオスでは、結婚式もお葬式も誰が来てもいいんです。日本とは違う習慣ですね。紹介するわって言われて、「誰?まぁ、座ってて。」みたいな感覚だと思います。それがブンソンでもいけるかなというところでしょうか。笑

中村さん:

私は宿題にしたいと思います。ありがとうございます。

林さん:

他、質問がなければ、この辺りで、アピチャッポン特集の座談会を終了したいと思います。

今日は長時間に渡りお付き合いくださいましてありがとうございました。

登壇者の方々、ありがとうございました。