昨年、大好評だった大回顧展「マティス展」(東京都美術館)に続き、国立新美術館で5月27日まで開催中の「マティス 自由なフォルム」。ポップでおしゃれな作風の画家というイメージが強いマティスですが、その影にはあまり知られていない、意外な変遷がありました。

文=田中久美子 取材協力=春燈社(小西眞由美)

ピカソとともに20世紀美術を代表する画家

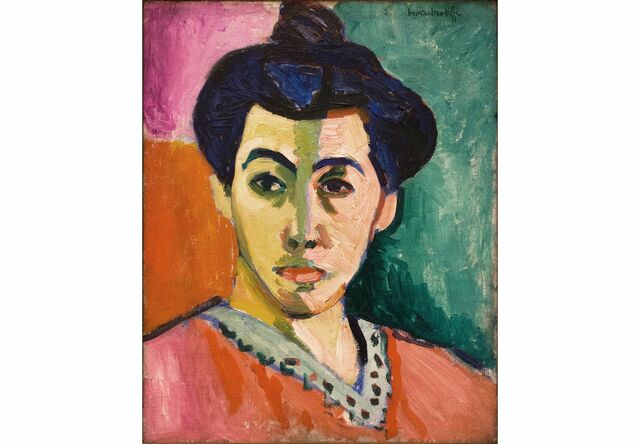

20世紀の初め、マティスは「フォーヴィスム(野獣派)」という新しい芸術動向を創出し、「キュビスム」を創出したピカソとともに美術史に大きな革新を起こしました。その功績は、後世の芸術家たちに大きな影響を与え続けています。

フォーヴィスムの特徴として、人物や風景を激しく鮮やかな色と荒々しい筆触で表現していることがあげられます。目に見えるままの自然の固有色ではない色彩を使って表現したことは、現代美術の出発点といえるでしょう。

これまで日本での知名度はピカソに比べ低かったマティスですが、昨年の大回顧展で再評価され、人気が高まっています。今回の展覧会のメインである鮮やかな色彩と自由なフォルムの切り紙絵の表現にいきつくまで、画家人生で実にさまざまな画風に挑戦しています。その生涯と画風の変遷を紹介しながら、マティスの魅力を伝えていきたいと思います。

マティスは1869年12月31日、フランス北部のル・カトー=カンブレジという織物業がさかんな町の商人の息子として生まれました。サン・カンタンという町のリセ(高等中学校)を出たのちパリで法律を学び、卒業後はサン・カンタンに戻って法律事務所に勤務していました。

ところが1890年、20歳の時に盲腸をこじらせてしまい、1年ほど療養生活をすることになります。時間を持て余していたマティスの退屈しのぎにと母親が買ってきてくれたのが絵具でした。これが絵画との運命的な出会いとなって、そこから画家をめざすことを決心します。

1891年、マティスはパリに移り住み、当時人気のあったウィリアム・ブグローの私塾アカデミー・ジュリアンに入学して絵画を学びます。

しかし、アカデミックなブグローはデッサンを重視し、その退屈な授業に嫌気がさしたマティスはアカデミー・ジュリアンを去りました。翌年に挑戦したエコール・デ・ボザール(国立美術学校)の試験では不合格となり、国立装飾美術学校の夜間部に通い始めます。ここで後にマティスとともに野獣派と呼ばれる、アルベール・マルケと出会います。

同時にエコール・デ・ボザールの教授でもあった象徴派の芸術家ギュスターヴ・モローのアトリエの聴講生となったマティスは、生涯の友となるジョルジュ・ルオーと知り合います。モローの勧めでルーヴル美術館に通って、古典の画家の模写に熱心に励みました。

1894年には当時の恋人カロリーヌ・ジョブローとの間にマルグリットという女児が生まれますが、結婚には至りませんでした。マルグリットは1898年にアメリー・パレイユと結婚した際に引き取って、のちに生まれたふたりの息子とともに5人家族として暮らします。

1895年、26歳のマティスは念願だったエコール・デ・ボザールへの入学が認められ、正式にモローのアトリエに入ります。エコール・デ・ボザールでは、後にフォーヴィスムの仲間となるアンリ・マンギャン、ラウル・デュフェらと親交を結びました。

当時描いた絵に《読書する女》(1895年)があります。サロンに出品した4点のうちの1点で、国家買い上げとなりました。写実主義・バルビゾン派の画家ジャン=バティスト・カミーユ・コローの影響を指摘された作品です。