前編(記事はこちらから)では、緒川たまきさんが読んできた絵本から日本文学、海外文学へ至る本のお話、緒川さんを物語の世界へ誘った読書環境を中心に伺いました。後編は「映画・演劇編」。深夜のテレビで出会った名作をきっかけに、映画のつくり手への憧れを育み、ついには俳優として撮影現場に立つことになったストーリー。近年、力を注いでいる演劇の魅力、仕事を続け、健康を保つための心のメンテナンスを語っていただきました。

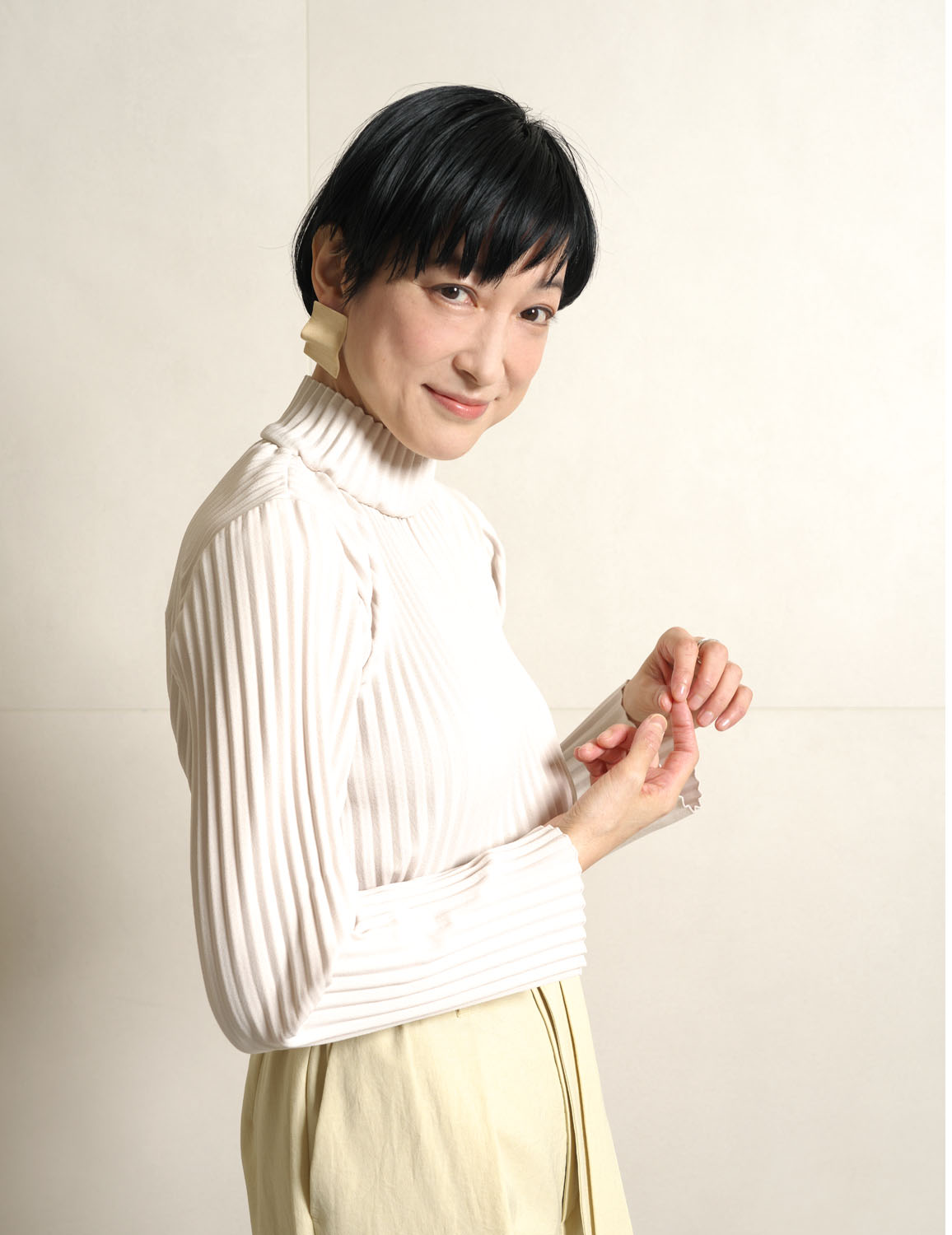

デヴィッド・ボウイなどの撮影で知られる世界的な写真家・鋤田正義さんによる撮り下ろしポートレイトと併せてお楽しみください。

「つくる人」への憧れ

私は4、5歳の頃に、この世の中に「職業」というものがあると知りました。その日から私は、どんなお仕事でもいいから、何かをつくる人になりたいと願うようになったと思います。小学1年生のとき、学校の先生に、なりたい職業を聞かれて答えたのが「ものを包む人」でした(笑)。ものを包むことが職業として成り立つかどうかなんて考えていなかったと思いますが、手を使ってきれいなものを生み出すことに憧れていたんです。おそらく母に連れられてデパートに行ったとき、美しくきれいな包装紙を自在に操る様子を見て、ときめいたんでしょうね。今でも、例えば資生堂パーラーの包装を見ると、胸がキュンとしますけれど、そういう瞬間が好きなんだと思います。でも大人になっていくにつれ、好きという気持ちだけで、お仕事に就けるわけではないと気づくことも増えますよね。父はサラリーマンで、好きなお仕事していたかどうか私にはわかりませんが、私は好きなことをお仕事にできる人になりたいという気持ちだけは持ち続けていました。

それが具体的にどんな仕事かはわからないまま悶々と、それでもいつしか10代の後半には映画をつくる側の人になりたいと考えるようになりました。映画館には小学生の高学年の頃から、よくひとりで観に行くようになっていたんです。当時、若い人たちに大人気だった薬師丸ひろ子さんをはじめとする角川三人娘(他に渡辺典子、原田知世)の作品は、封切られると必ず映画館へ観に行きましたし、洋画も邦画も新作を楽しんでいましたが、あくまでもワクワクする娯楽で、それ以上の気持ちの芽生えはありませんでした。

ところがある日、テレビで放送されていた溝口健二監督の作品に魅了されたんです。例えば『雨月物語』などは、モノクロだということもあり、新作映画を楽しんでいたのとは全然違う方向のインパクトがあるもので、その失われた世界に自分も飛び込みたいと思うようになりました。すでに失われたものに飛び込むなんてことはできませんけど、その矛盾には若さゆえに気づかなかった気がします。

それと、映画のメイキング映像を観るようになって、はじめてつくり手側の存在を意識するようになったことも大きかったでしょうね。映像だけじゃなくて、映画について解説されている本も読むようになり、監督や役者さんが語った撮影現場の事情も驚きをもって知るようになりました。それまでは知らなかった世界を覗き見て私が感じたのは、常識というものが世の中にあるとするならば、映画の世界の住人はその常識にあてはまらない方々なんだなということです。常識とは違っていても、その仲間うちでは大事なルールがある。正しい、正しくないではなくて、何か別の確固たる信念があって、そこに従っているんだなと。そういう世界って、なんて美しいのだろうというと言い過ぎなのですが(笑)……力強い、私が切望していた、生きる意味にとても近い人たちだと思いました。

映画の現場で感じた「唖然」と「確信」

映画の世界への憧れに近い感情だけで、どうすればその世界に入ることができるのかなと悶々としているときに、今もマネージャーをやっていただいている方との出会いがありました。「一週間後に映画のオーディションがあるから、受けてみない?」と声をかけてくださって、私もその気になったわけですが、それまで私は観られる側というか、出演する側のお仕事をするとはまったく考えたことがないという、ちぐはぐな思いと行動のなかにいました。現場でお会いする同業の役者さんのなかには、人前に出るのが子どもの頃から苦手だったという方は一定数いらっしゃいますが、私も自分が表に出て何かやりたいとか、演技がしたいとか、考えていなかったですし、自分に向いているとはとても思えなかったんです。でも、今振り返れば幸運な巡り合わせが重なったということなのだと思います。いろいろな方に背中を押していただいて、映画の世界に飛び込むことができました。

オーディションで合格をいただき、『PU(プ)』という映画の撮影で北海道の夕張ロケに参加したのですが、想像した通りと言いますか、想像以上と言いますか、映画の現場には唖然とするような面白い大人たちがおおぜい集まっていました(笑)。役者さんだけではなく、スタッフを含めて、見る角度によってはとんでもなくわがままな方々。自分のためではなく、それぞれがこういう映画にしたいというこだわりを通すために怒鳴り合ったり、ケンカしたり、ときには撮影自体が頓挫したり……そういった光景を見ていて、これは大変だと思いながらも、やっぱり面白かったですね。

マネージャーからも離れてホテル住まいになり、毎日その日の早朝まで開始時間を知らされないまま待機して、何時に終わるかもわからない。自分のつくりたいことのために、大人たちがぶつかり合っている姿と、咲き乱れている夕張の極彩色のダリヤの花を交互に見ながら、この世界に飛び込めて私は本当によかったと心底思いました。もっと肌触りのいい、口当たりのいいスタートを切っていたら、その後もお仕事を続けられなかったかもしれないと、今でも思い返すことがあります。素人同然の私にとって、ショックの大きかったこの現場での経験が、きっと今も私を支えてくれているのだと感じています。

演技経験がないまま現場に入ったので、お芝居をすること自体も驚きの連続でした。それまで純文学ばかり読んでいて、台本を読むのも初めてだったので、理解するのに時間がかかりましたね。小説は読み手の想像を助けてくれる構造になっていますが、台本はセリフがずっと続くじゃないですか。もちろん、最低限の説明はト書きで補足されていますが、ひとりで読んでいてもなかなか頭に入ってこないんです。でも、役者さんが集まって読み合わせをすると、不思議と理解できる。自分の脳内だけで読んでいたときとは全然違って、生身の人間が声を出して、言葉を伝えようとすると立体的に物語が伝わってくるんです。これは自分にとってとても面白く、大きな発見でした。皆さんにも、機会があればぜひ体験していただきたいです。先に台本を読んでから、映画やテレビで役者さんが演じている作品を観ると、きっと同じことを感じていただけると思うんです。といっても、自分の好きな映画の台本を手に入れるのは難しいことですが、舞台だと戯曲集も出ていますので、味わってみていただきたいですね。

限られた出会いだから焦がれる演劇の魅力

私が最初に溝口健二監督の映画を観たのは中学生のとき、年末年始の深夜のテレビ放送でした。数本ずつ三夜連続とか、そんな感じだったと思いますが、家族が寝静まったあとで、夢中になって観ていました。たまたま夜更かししても許されるタイミングだったから、当時めったに観るチャンスがなかった古い日本映画に出会えたわけで、だからこそ作品との出会いが愛おしいんですよね。もし今みたいにインターネットにいろいろな映像があふれていて、いつでも観ることができる環境だったら、そういう感情になるのが難しかったかもしれません。限られた出会いだからこそ大事にせずにはいられない、あの焦がれる気持ちは、どうやったら手に入るんでしょうね。自分も今、演劇に携わっているので手前味噌になりますが、舞台みたいにナマ物で消えてしまうものに出会うと、それに近い感情を味わえるんじゃないかと思うんですけれど……。

俳優さんの中でも、演劇は出るのも観るのも興味がないという方が少なからずいらっしゃるんです。1度舞台を観て、自分の肌には合わなかったから、興味がなくなったという方もいらっしゃいます。よくも悪くも、目の前で役者さんが演技をする舞台は強烈な体験になり得るので、好き嫌いが分かれるということだと思いますが、ひと口に演劇といっても幅広いですし、お芝居の演目もさまざまです。「もしかしたら、この舞台は面白いのでは……」と思うきっかけがあったら、未知の出会いを求めて、ぜひ劇場へ足を運んでいただきたいなと思います。

進化しつつある舞台の映像化

パートナーのケラ(ケラリーノ・サンドロヴィッチ)さんとやっているケムリ研究室の公演『砂の女』は、原作小説(安部公房『砂の女』)や映画化された勅使河原宏監督の作品に、幅広い世代のファンの方が世界中にいらっしゃって、演劇には興味ないけれど、ちょっと観てみようかと思ってくださった方が、ひとりでもいらっしゃったとしたら、うれしいですね。コロナ禍で定着しつつある配信や、今後発売が予定されているDVDでもとにかく観ていただいて、原作や映画と比較して「ここはちょっと……」と批評してくださってもいい。ケムリ研究室というユニット名には、「研究」と入っていますが、試行錯誤しながら演劇に興味のない方も巻き込めたら、それこそ研究のしがいがあると思っています。

舞台中継の映像はそんなに臨場感がないと思われているかもしれませんが、最近は日進月歩なんですよ。カメラの切り替えや編集技術がどんどん進んでいて、ちゃんと演出上、戯曲上の意図も汲んで映像化ができるようになりつつあります。

ナマの舞台の魅力を知ってくださっている方のことは信頼していますので、「これからもともに歩みましょう」という気持ちなんですが、住んでいる地域や公演期間など、ご都合によっては、劇場に足を運ぶのが難しい方もいらっしゃると思いますので、ネット配信やテレビでの放送なども含めて、映像で舞台を見ることも楽しんでいただけたらと。私自身も好きな世界を追いかけることはやめずに、これからも生きていきたいと思います。

自分の身体を知ること、自分と会話すること

舞台や映画の現場に立ち続けたり、好きな世界を追いかけていくには、やっぱり健康が大事ですよね。年齢とともに私自身も身体に関して不安がよぎることが多くなってきましたが、健康であることで、はじめて無心になることもできますし、美容の面での健やかな美しさにもつながります。

じゃあ、どうすれば健康でいられるかといえば、自分の個性、特性は無視できないと思います。よくよく自分と対峙して、自分の身体と会話しないと、きっと健康も見つからないですよね。私と同世代の方だと、皆さん一度や二度、体調を崩した経験がおありでしょうし、逆に言えばそれはチャンスかもしれません。自分の弱点を知る経験になるといいますか、不安要素をフォローするきっかけにもなりますので。

大事なのは他の人と比べるより、自分なりにベストの状態を把握しておくことではないでしょうか。たとえ自分のベストが、他の人の足元にも及ばなくても、問題じゃないと思います。結局、自分の一番いいとき、悪いときを知っているのは自分だけですし、身体のことって自分だけの秘密だったりもしますから。私はよく自分に話しかけます。「人には言えない悩みを私に言ってみて」と(笑)。体調のことだけじゃなくて、不安があってドキドキしてしまうようなときも、「ちょっと待って。大丈夫、私が一緒にいるから」と心のなかで自分に語りかけています。

誰かに悩み事を話すのも尊いことですし、相談できるお友達がいたら大事にしてほしいと思いますが、もし自分の悩みを聞いてくれる相手がいなくて、そのことで心細い気持ちになっている人がいたら、「あなたには、あなたがいる」ということを分かってほしいですね、本当に。

緒川たまき

俳優

1971年生まれ。映画『PU(プ)』で女優デビュー。共同主宰を務めるケムリ研究室『ベイジルタウンの女神』(2020年)、『砂の女』(21年)以外のケラリーノ・サンドロヴィッチ脚本・演出舞台は『キネマと恋人』(KERA・MAP/16年、19年)、『ドクター・ホフマンのサナトリウム 〜カフカ第4の長編〜』(KAAT神奈川芸術劇場プロデュース/19年)など17作品。その他、近年の出演舞台に『パンドラの鐘』(21年)など。映画に『禅と骨 Zen and Bones』(17年)、『春待つ僕ら』(18年)、『グッドバイ〜嘘からはじまる人生喜劇〜』(20年)、テレビドラマにNHK BSプレミアム『全力失踪』『大全力失踪』(17年、19年)、テレビ朝日系『ハルさん〜花嫁の父は名探偵!?』(17年)、NHK Eテレ『ハルカの光』(21年)など。著書(撮影含む)に『緒川たまきのまたたび紀行―ブルガリア篇』(ロッキング・オン)、『Mexico ガイコツ祭り』(ピエ・ブックス)、『ビデオ・ショップ午前2時』(河出書房新社、川勝正幸らと共著)、クリストファー・ドイルが撮影を手がけたフォト&エッセイ集に『1997』(ロッキング・オン)がある。1997年に『広島に原爆を落とす日』で第35回ゴールデン・アロー賞演劇新人賞、98年に『SF サムライ・フィクション』で第13回 高崎映画祭 最優秀助演女優賞を受賞。2021年に『砂の女』で第56回紀伊國屋演劇賞 個人賞を受賞。