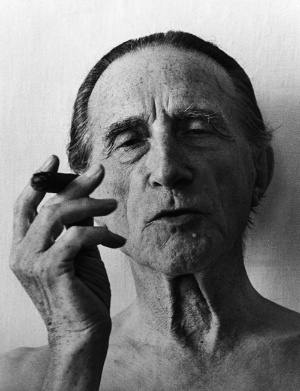

本連載では、20世紀以降の画家や芸術家を軸として、現代アートの流れを追っていきます。第2回は、「現代アートの父」と呼ばれるマルセル・デュシャン(1887年7月28日~1968年10月2日)について解説します。

マルセル・デュシャンのここがすごい

マルセル・デュシャン(以下デュシャン)は「アートは目で見て楽しませるだけでなく、考えさせるもの」という価値観を生み出し、現代アートの起点となった人物です。

それまでのアートは、「本物そっくりに描けている」「色彩が美しい」といった目で見える部分が評価の上で重視されていました。古典美術は写真のように写実的に、正確に描かれている作品が良しとされ、19世紀後半に登場した印象派は光をキャンバス上に再現することに特化していきます。

ところが、デュシャンの作品は次のようなものでした。

これが作品と驚く人もいると思います。

彼の作品としても、現代アートの始まりとしても、象徴となる作品「泉」です。既成の男性用小便器に「R.Mutt(リチャード・マット)」の署名と年号「1917」が入っただけのもの。21世紀になった今見ても「これがアート作品なの?」と疑問を持つ人は多いと思います。

日用品がそのまま作品として突如展示されることで、見た人は「アートって何だろう?」と考えさせられます。こういった思考や心の動きが生まれることこそがデュシャンの意図であり現代アートの根底にある考え方なのです。

それまでは、構図を考えて絵の具を塗る「絵画」や、石や木を彫る「彫刻」など、アーティストが「つくる」ものがアートとされてきました。しかしデュシャンのアートは、買ってきたものをそのまま置くだけ。アーティストがやるのは、何を作品にするかを「選ぶ」ことだけです。

大切なのは美しさや技術の高さではなく、「なぜそれを選んだのか?」「作品を通して何を言おうとしているのか?」というコンセプトなのです。

そういった新しい価値観を提示したデュシャンの人物像や彼の交友関係などを見ていきましょう。

マルセル・デュシャンの歩み

デュシャンは1887年、フランス・ノルマンディー地方に生まれました。父親は公証人でしたが、祖父が彫刻に真剣に取り組んでいたことから、芸術に親しみやすい家庭環境だったようです。7人兄弟のうち、兄2人もジャック・ヴィヨン、レーモン・デュシャン=ヴィヨンの名で芸術家として活動していました。

デュシャンは10代の頃から油絵を描いていましたが、20代半ばにはやめてしまいます。その後、米国に拠点を移し、日用品を置くようなレディ・メイド作品に取り組むようになりました。そして1917年、「泉」が誕生します。

しかしあまり評価されることなく、1923年以降は制作よりもチェスに熱中していたといわれています。晩年、だんだん時代がデュシャンに追いついてくると、考えさせるアートである「コンセプチュアル・アート」の先駆者として知られるようになりました。

そんな彼と交流のあったのが「20世紀最大の画家」といわれるパブロ・ピカソです。彼は1881年生まれ。ピカソはフランス、デュシャンは米国と活動拠点は違いますが、2人はほぼ同じ時代に生きました。

2人の共通点は、1つのジャンルや技法、常識にとらわれることなく、自らの芸術を追求したところ。ピカソは初期から晩年まで、時代ごとに作風を変化させていきましたが、デュシャンも変化が多い芸術家です。後期印象派、キュービスム、フォービスムなど、さまざまな絵画運動に影響を受けながら表現方法を変えています。

ただ、ピカソとデュシャンにも大きく違いがあります。ピカソは「世界一多作な画家」としてギネスブックに登録されているのに対し、デュシャンの制作数は限られていました。1912年発表の「階段を降りる裸体No.2」以降、絵画制作からは離れてしまい、作品は数点しか発表されていません。

デュシャンは若い頃、ピカソが始めたといわれるキュービスムの影響が見られる絵を描いていました。特に有名なのは「階段を降りる裸体No.2」です。

コマ送りで裸婦が階段を降りる動きをとらえた連続写真に影響を受け、人物のイメージをいくつも重ね合わせています。これがキュービスムに近い表現であると言えますが、さらにデュシャンはキュービスムになかった「動き」と「時間」の表現を取り入れようとしました。技法を吸収しつつ、新しいことにチャレンジしようとしていたのですね。

「泉」だけではない彼の代表作

デュシャンの「考えさせるアート」は、「観念としての芸術」と呼ばれ、のちの「コンセプチュアル・アート」につながっています。

実際、デュシャンが生み出した作品はどのようなものだったのでしょうか? 代表的な作品から、その新しさを見ていきます。

レディ・メイドの最初の作品だとされているのが「自転車の車輪」です。自転車の車輪も木製のスツールも、大量生産されているもの。その2つを組み合わせて、“アート作品”として発表しました。

この頃、他にも「帽子掛け」や「瓶乾燥器」など、工業製品を使ったレディ・メイドが発表されました。今でも「これがアート?」と首をかしげる人がいそうですから、100年以上前の当時はもっと理解されづらかったでしょうね。でも、この「見る人に考えさせる」という点が、その後もデュシャンのアートのポイントになります。

ちなみに「泉」は、1917年の「ニューヨーク・アンデパンダン展」に匿名で出品されました。この展覧会は、デュシャンが実行委員長を務めており、手数料を払えば無審査で誰でも出品できたにもかかわらず、協会から出品拒否されてしまいます。

「こんなの芸術じゃない!」と怒った協会役員もいたということですから、よっぽどショッキングな出来事だったのでしょう。当時は新聞にも載るほどの“事件”として扱われました。カタログにも本作は掲載されず、最終的には行方不明となってしまいます。現在、ロンドンのテート・モダンやパリのポンピドゥー・センターなどに収蔵されている「泉」は、後にデュシャン公認で制作されたレプリカです。

デュシャンの真意は明らかになっていませんが、出品拒否されることすら計算だったという説もあるので、アートそのものの定義に疑問を投げかけたかったのかもしれません。

また、レオナルド・ダ・ヴィンチの「モナ・リザ」にひげを生やした、「L.H.O.O.Q.」も物議を醸しました。これは、「モナ・リザ」が印刷された安価な絵はがきに、落書きのように口ひげや顎ひげを描き加えた作品です。

タイトルの「L.H.O.O.Q.」は記号のようですが、実はフランス語で発音すると「エラショオキュ(Elle a chaud au cul)」で、「彼女はお尻が熱い」つまり「性的に興奮した女性」を意味します。

当時すでに名画とされていた「モナ・リザ」にいたずらをすることで、過去の芸術を壊そうとしているのです。この作品が発表される少し前の第1次世界大戦の頃、ダダイスム(それまでの価値観を破壊しようとする運動)と呼ばれる前衛的な芸術運動が起きています。

デュシャンは、親しい友人でもあったパリ生まれのアーティスト、フランシス・ピカビアらとともに、ニューヨークのダダイスム活動を推進しており、本作の発表にはその精神がよく表れているといわれています。

死後に公開されたある遺作

「1.水の落下、2.照明用ガス、が与えられたとせよ」と呼ばれる作品があります。この作品は通称「遺作」として知られ、デュシャンの没後に初公開されました。扉の小さな穴をのぞくと、裸の女性が横たわった空間が見えるというインスタレーション(オブジェと装置)です。

のぞくとガスランプや背景の風景、そして象徴的な裸の女性など、そのテーマは何なのか見る人に問いかけてきます。ちなみに、のぞき穴からは見えませんが床面はチェスボード柄の背景が敷かれており、見えない部分にも工夫を凝らす彼らしさが垣間見えます。

晩年のデュシャンは作品制作よりもチェスに没頭していると信じられていたと前述しましたが、実はアトリエでひそかに本作を作り続けていた一面もありました。

本作は生前20年以上にわたって手を加えていましたが、その存在を知っていた人は肉親などごくわずかでした。彼の遺言に従い、フィラデルフィア美術館に寄贈され、亡くなって1年後の1969年に公開されました。

彼の生涯の大作ともいわれる「彼女の独身者によって裸にされた花嫁、さえも」、通称「大ガラス」と同じように、この「遺作」にも制作中のメモは残されているものの、多くが謎に包まれています。

死後半世紀以上がたっても「これは一体何なのだろう?」と人々に考えさせ続けているなんて、デュシャンの思惑どおりかもしれませんね。

コンセプチュアル・アートの時代へ

レディ・メイドは、登場した当時に衝撃を与えはしたものの、美術史上で重要性が認められるまでには時間がかかりました。それまでのアートの常識からあまりに外れていたので、評価が追いつかなかったのかもしれません。アート界でデュシャンの偉大さが理解され始めたのは、デュシャンが70歳を過ぎた頃でした。

彼を起点としてアートがさまざまな方向に発展していきました。デュシャンをきっかけに始まった「観念としての芸術」は、1960年代後半に起こったコンセプチュアル・アートの興隆につながります。今ではデュシャンは「現代アートの父」と呼ばれるほど、影響力が認められるようになりました。

以後のアートは、完成した作品そのものよりも、「なぜその作品を作ったのか?」「作品を通してどんな問題を提起するのか?」といった過程やテーマが着目されるようになります。次回は、プリントという技術によってアートを大衆化させたアンディ・ウォーホルについて解説します。

登録会員記事(月150本程度)が閲覧できるほか、会員限定の機能・サービスを利用できます。

※こちらのページで日経ビジネス電子版の「有料会員」と「登録会員(無料)」の違いも紹介しています。