「お前のイメージはそれだけか」國村隼が語る、『ブラック・レイン』撮影現場で見た松田優作の“怪演”|秋山千佳

今なおカリスマ的人気を誇る昭和の俳優・松田優作。映画としては彼の遺作となったハリウッド大作『ブラック・レイン』では、膀胱がんの事実を伏せて撮影に臨み、凄みのある演技が世界に衝撃を与えた。この作品に当時無名の俳優として出演し、松田の薫陶を受けたのが、俳優の國村隼だ。映画『MINAMATA』に、テレビドラマ『日本沈没―希望のひと―』と、今や引っ張りだこの國村に、松田と2人で過ごした濃密な時間を振り返ってもらった。

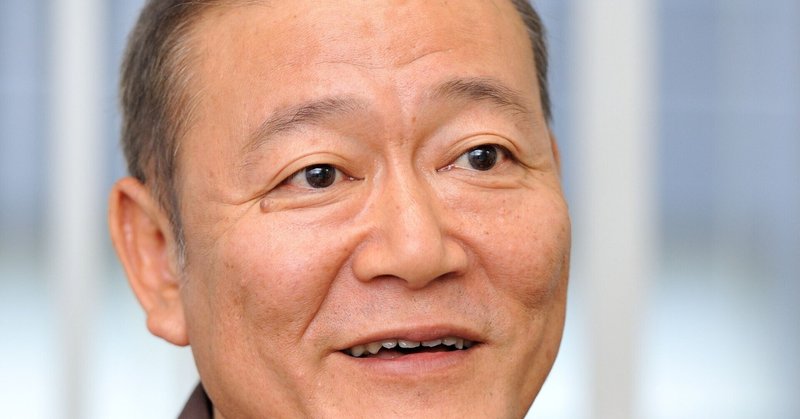

國村隼氏 ©文藝春秋

出会ったのは亡くなる1年前

――國村さんが松田優作さんと初めてお会いになったのは、松田さんが亡くなるちょうど1年前の1988年11月6日だったそうですね。どういうシチュエーションだったのですか。

國村 『ブラック・レイン』の撮影現場で、確か新日鉄(現・日本製鉄)の堺製鉄所でした。それが僕の初日だったんです。今も覚えてますけど、あの映画にはバイクがいっぱい出てきますでしょ? ちょうど僕が現場に入ったら、広い、広いスペースで1人、オフロードバイクに乗って遊んではる人がいた。それが優作さんだったんです。僕から「おはようございます、初めまして」とご挨拶したのが最初です。

――松田さんの方は國村さんのことをご存じでしたか。

國村 いや、そんなもん、こっちは当時まったくの無名ですから。自己紹介して、優作さんの子分の役をやらせてもらいますとお伝えしました。

――松田さんはスター俳優ですが、お会いになる前と後で印象は変わりましたか。

國村 以前は、タフな体育会系のイメージを勝手に抱いていました。でも、現場や食事に連れていってくれた時にいろんなお話をするなかで、「実際はすごく繊細な人なんだな」と感じるようになりました。その頃、体のことがあった(筆者注:膀胱がんに侵されていたが周囲には伏せていた)というのもあるでしょうけど。いろんなことをものすごく深く考えて、自分なりの答えを見つけようとする繊細さを持つ方でした。

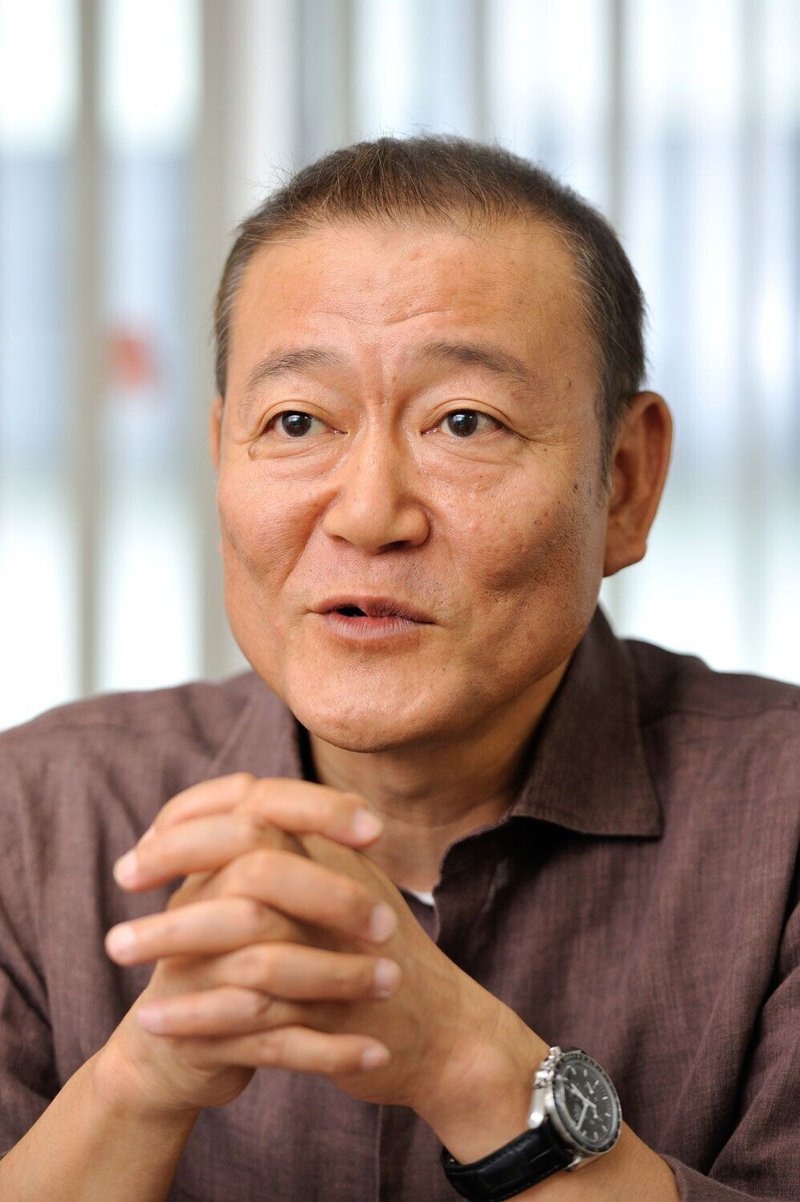

松田優作と國村氏が初めて会ったのは『ブラック・レイン』の現場 ©文藝春秋

――特にロサンゼルスでの撮影で、交流が深まったそうですね。

國村 はい。あの映画は当初、オール日本ロケで済ませるはずだったみたいです。ところがいろんな事情で日本だけでは素材が揃わなくて、LAで追加撮影をすることが決まったんです。僕の演じるキャラクターも日本で撮影が終了するはずだったんですが、結局一緒に行けることになりました。

実はそのことを最初に僕に教えてくれたのが、優作さんなんです。「お前も一緒に行けるぞ! 良かったなあ! 一緒に行けるぞー!」って誰よりも喜んでくれました。

滞在は1ヵ月半くらいでしたが、僕の場合はずっと出番があるわけではないので、ステイしている時間の方が長かったですね。僕の出番はほとんど優作さんと一緒なので、僕が出るときは優作さんが常にいらっしゃる。僕はいなくていいけど、優作さんはいなきゃいけないということの方が多かったです。

「『お前のイメージはそれだけか』とずっと聞かれている気がするんだ」

――食事に連れていってくれたというのも、LAでのことですか。

國村 2人きりでの食事は3、4回あって、いずれもLAでの話です。日本食の居酒屋さんに連れていってくれました。そこでいろいろと話を……といっても、優作さんは本当に映画の話しかしなかったです。何しろ当時の僕は、映画(出演)は2作目ですから、まったくの素人と言っていいようなものなので、「そうなのか、ふーん」と思いながら聞いていたんですけど。

――たとえばどんなお話ですか。

國村 “映画の父の国”……これは彼の言葉でアメリカのことらしいんですが、「自分はずっと“映画の父の国”で映画をやってみたかった」という話はよく聞きました。ブラック・レインの現場にいられることを、ものすごく喜んでいたんです。

ハリウッドの撮影が日本と違うのは、一発OKやNGという考え方がなく、特にリドリー・スコットという監督の撮影スタイルとして、カメラが4台くらい回っていて、同じシーンを平均で7テイク撮っていくのが普通なんです。その現場で優作さんが演じるのを横で見ていると、ワンテイクごとにパフォーマンスが全然違っていました。台本通りセリフは一緒なのに、動き方も含めて全然違うイメージになる。僕は同じ演技をしなくちゃいけないと思っていましたから、それが不思議でしょうがなかった。それで聞いてみると、優作さんが言ったんです。

「俺はこの現場で、リドリーから『お前のイメージはそれだけか』とずっと聞かれている気がするんだ」って。7テイクやるなら、全部違うパフォーマンスをしてほしいと要求されているようなものだ、と彼は言うわけです。監督に「こいつはこの程度か」と思われるのは悔しいというのを、それはもう楽しそうに話していました。

――体調的には、もうお辛い時期だったのかなと思いますが。

國村 いやもう、絶対に、体は辛いはずですよね。でもまったくそう感じさせなかったです。

ただ、今から思えば、ということはいくつかあります。食事に連れて行ってくれた後、話が尽きなくて、優作さんの泊まっていたスイートルームにお邪魔したことがありました。彼の部屋にはプライベートバーが付いていて、酒瓶が棚にズラッと並んでいるのを前に「お前、好きなもの飲め」って勧めてくれて。僕が「ビールをいただきます、優作さんは何飲むんですか」と聞いたら、「俺はいいよ」って言ってティーパックでお茶を淹れて飲みはじめた。すぐに部屋着に替えてずっとソファーに横になっていました。

でもその時は、くつろぐ時にはこういう習慣がある人なんだろうな、としか思わなかったです。しんどそうには全然見えなかった。ましてや、撮影のときには、もう全然わからないです。

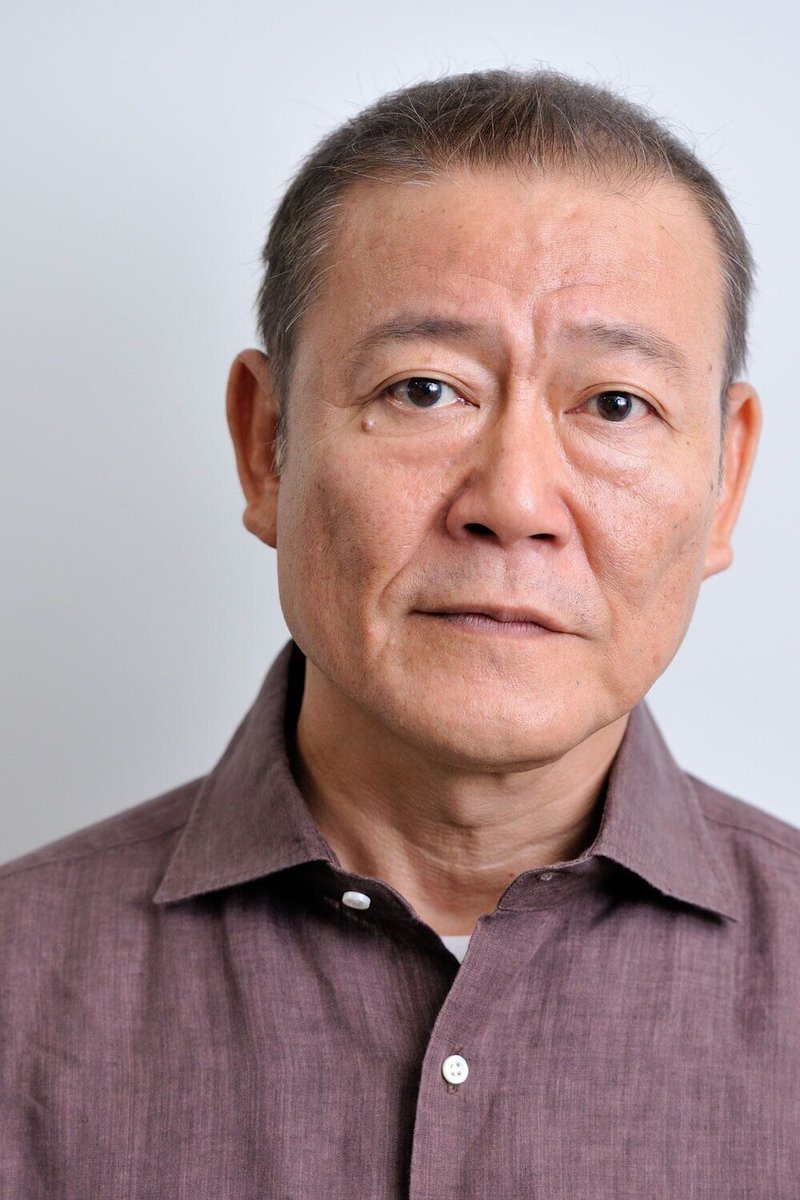

晩年の松田優作を語る國村隼氏 ©文藝春秋

――他にはどんなお話をされましたか。

國村 「この世界でやっていくには、人の中に入っていくときには必ず見られているということを意識しろよ」といった、映画俳優としての、いろはの"い"から教えてくれました。「主役を張る役をやるときとサポートに回る役では、現場で考えなきゃいけないことも違うんだ」とかね。

そういうことを、自分なりにずっと考えてきはった人なんです。だから言葉に置き換えて、人に伝えることができる。今の僕も含めて、あんまりそんな話、後輩の役者さんにはしないものです。よく僕なんかに話してくれはったなと今更ながら思うんです。

『ブラック・レイン』は「優作さんの映画」

――國村さんにそうした「役者論」を語り伝えてくれたのは、なぜだったのでしょう。

國村 さあ、それは優作さんに聞いてみないとわからない。だからこれは想像でしかないですけど、さすがにあの松田優作という人にしても、自分が体の不安を抱えながら、望んでいた現場で面白い役をやっている……それは、そんなに安定した状態ではなかったんじゃないかと思います。いろんな面で、不安定なところがあったのかもしれない。

だから、僕なんかでも相手にして、自分が今まで積み上げてきた、考えてきたものを語ってくれた。目の前の僕がまったく理解できていないのはよくわかってはるから、一生懸命、空っぽの器に自分の中にあるものを注ぐかのように、語ってくれはったのと違うかなと思います。これも今から思えば、の一つです。

――当時33~34歳だった國村さんからしたら、先ほどおっしゃったように、「そうなのか、ふーん」とすぐにはぴんとこなかったお話もあったわけですね。

國村 そうです。後々になって「優作さんがあんな風に言っていたのは、このことかな」と理解できたことがありました。今でもふと、自分がその時置かれた状況を「そういえばこれ、『ブラック・レイン』の現場での優作さんみたいやな」と重ねる瞬間もあります。

今でもカルト的人気を誇る『ブラック・レイン』 ©文藝春秋

何より、優作さんは教えたつもりがないかもしれないけど、現場で楽しんでいる優作さんを見ながら得たことは大きいです。この人がこれほどのめり込むのが、映画の世界なんだと。優作さんを通して映画の面白さの入り口に立てたからこそ、僕は『ブラック・レイン』のあと香港へ行って、ジョン・ウーやチョウ・ユンファなどと一緒に仕事をするような道筋が自然とできた気がします。

だから僕にとって、松田優作という人は「映画のお師匠さん」みたいな存在です。

――完成した『ブラック・レイン』を最初にご覧になった時は、どんな印象を抱きましたか。

國村 変な言い方ですけど、「これは優作さんの映画だなぁ」と思いました。マイケル・ダグラスとか高倉健さんとかアンディ・ガルシアとか、素晴らしい役者さんがたくさん出ているわけですけど、松田優作という人が、彼の演じた「佐藤」という存在が、映画を支配していました。もっとも当時は、僕の出番がカットされて残っていないんじゃないかとドキドキして、自分の撮影されたところは全部使われていてホッとした、というのが一番なんですけど(笑)

――映画2作目がハリウッドというのは滅多にないことですしね。

國村 すごい巡り合わせではありますよね。この現場は、僕の役者としての原点です。なかでも、ずぶの素人だった僕に噛んで含めるようにいろいろ教えてくださったのが、「映画のお師匠さん」である優作さんだったわけです。

あれから30年以上がたちますけど、僕は最近、どんどん仕事が楽しくなってきたんです。

國村氏にとって「映画のお師匠さん」だった松田優作 ©文藝春秋

――これだけ国内外で活躍されてきた國村さんが、65歳の今にしてそう思われるのですか?

國村 そんなもんやと思いますよ。試行錯誤を重ねて、やっと現場を面白がれるようになったし、現場で自由になれるようになったんです。プレッシャーはありながらも、何かいろんな表現ができそうやなと楽しんでいる。

それこそ優作さんが「(監督の)リドリーに『お前のイメージはそれだけか』とずっと聞かれている気がするんだ」と、ものすごい楽しそうに言ってはったことが、なるほどなとようやく腑に落ちました。プレッシャーを感じながら、撮り手の要求に応えて、時にはびっくりさせることの楽しさですよね。被写体としての苦しみでもあり、楽しみでもある。僕にもやっとその境地が、なんとなく見えてきたところです。

――そう考えると、30代にしてその境地に達していた松田優作という俳優は、やはりすごい存在ということですね。

國村 すごい人ですよ。だからこそ、もっと見せてほしかったと思います。あの人が、ブラック・レインの後、まだこっちにいはったら一体どんな仕事をしたんだろうということはすごく考えます。映画のことをよく知っている優作さんだからこそ、ブラック・レインの現場であれだけ燃えたら、また何か違うものを後の作品でできたはず……というのがね。

松田優作との“最後の会話”

――國村さんも、松田さんが亡くなられてから病気のことを知ったのですか。

國村 そうです。まさに出会ってちょうど1年後の1989年11月6日の朝、テレビをつけたら訃報が流れていて「ええっ!?」と。いきなり星が流れてどこかへ行っちゃった、という感じで……。

――最後にお会いになったのは、いつでしたか。

國村 その年の夏くらいです。LAから日本に戻って、1回だけ会っているんです。「お前、いっぺん遊びに来い」と言われていたので、連絡して。銀座に優作さんの所属しておられた事務所があって、そこにお邪魔したら、そのまま車で阿佐ヶ谷まで飲みに連れて行ってもらいました。それが夕方の6時から7時くらいちがうかな。そこから3時くらいまで。

――えっ、亡くなる少し前に、3時までですか!

國村 今考えたら、本当はしんどかったんじゃないかと思いますが。でも事務所から1人、若い男性が同行して。LAでは2人で飲みに行っていたから「日本ではお付きの人がおられるんやな」と思っていたけど、あれは自分にもし何かあったら、ということだったんでしょうかね。

――阿佐ヶ谷は、松田さんの妻・美由紀さんの地元ですよね。

國村 それが関係しているのかな。スターロードという商店街にある、優作さんの好きなお店に連れて行ってもらいました。割と年配の女性が1人でやっていらっしゃって。カウンターだけの、10人入ったらもうギチギチみたいな、お世辞にも綺麗とは言えないお店(笑)。でも色んな人が来てたんかなぁ。サイン色紙がいっぱいあったんです。優作さんがそれを指して「俺のがあそこにあるだろ」って言うんだけど、僕は松田優作のサインを見たことがないからわからなくて。「えっ、どれですか」って聞き返したら、ちょっとむくれた顔をしてね(笑)。

――想像するとかわいらしいですね(笑)。その時も映画の話ですか。

國村 そうですねぇ。本当にあの人は、映画が大好きだったんですよね。もちろんそんなお店やから、長い時間ずっと2人でしゃべっていたわけじゃなく、僕らの隣に座っているお客さんらが突然話しかけてきたりもしてね。優作さん、普通に話していた。全然スターっぽくない。僕は「へぇー、こんな気さくなところがあるんやなぁ」とびっくりして。

優作さんが「この店の五島うどんが大好きだ」というので、締めにうどんを食べて、3時頃に表に出ました。

タクシーを拾うまでふらふらと、人通りのほとんどない道を歩いて。僕が何だったか、しょうもないものを手土産に持っていっていて。で、「これ、ほんまにしょうもないものですけど」と言って渡したら、優作さん、「しょうもねぇなぁ」と言って、どこかその辺にポンと置きはった。僕が「えーっ!?」と思っていたら、おどけて「ウソだよっ」と言って(笑)。今度は僕が「別にいいっすよ」とむくれる番でした。

そういうしょうもない会話をして、じゃあまた、と言って別れたんです。それが、僕と優作さんの最後の別れになりました。

松田優作との別れはあまりに唐突だった ©文藝春秋

――まさか最後になるとは思わないような別れ方ですね。

國村 そうなんです。だからテレビを見た時、狐につままれたようで、現実感がなかったです。

――夏に「じゃあまた」と言って、秋に亡くなった松田さんは、もしかしたら後輩である國村さんに、役者としての可能性の種のようなものを託したかったのかもしれないですね。

國村 まさに僕としては、優作さんは無意識だったんだろうけど、何者でも無かった僕に種をまいてくれたような気がしています。僕は優作さんにもらったその種をちゃんと発芽させて、花を咲かせないといけない。ひょっとしたらあの人がやりたかったかもしれないことで今の僕ができることがあれば、代わりにやらなあかんのやろなと思っています。

秋山千佳(あきやま・ちか)

1980年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、朝日新聞社に入社。記者として大津、広島の両総局を経て、大阪社会部、東京社会部で事件や教育などを担当 。2013年に退社し、フリージャーナリストに。九州女子短期大学特別客員教授。著書に『実像 広島の「ばっちゃん」中本忠子の真実』(KADOKAWA)、『ルポ保健室 子どもの貧困・虐待・性のリアル』(朝日新書)、『戸籍のない日本人』(双葉新書)。